Die deutsche Theaterlandschaft zeichnet sich durch eine außerordentliche Vielfalt und Dichte ihrer kulturellen Angebote aus. Historisch hat sich diese auch im internationalen Vergleich einzigartige Bühnenkultur seit dem 17. Jahrhundert infolge der territorialen Kleinteiligkeit der deutschen Herrschaften im ehemaligen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation entwickelt. An zahlreichen größeren, mittleren und kleineren Fürstenhöfen etablierten sich Hoftheater und Hofkapellen, deren Tradition sich über Jahrhunderte hinweg bis in die föderale Struktur der heutigen Bundesrepublik Deutschland nachvollziehen lässt. Das Repertoire der höfischen Bühnen war breit angelegt und umfasste die unterschiedlichen Sparten von Oper, Schauspiel und Ballett (Tanztheater). Ebenso typisch war die internationale Prägung einer Musikkultur, die das deutsche Schauspiel mit der italienischen Oper und dem französischen Musik- und Tanztheater in Beziehung setzte. Gemeinsam mit den bürgerlichen Privattheatern und den seit dem 19. Jahrhundert entstehenden städtischen Orchestern und kommunalen Bühnen entwickelte sich auf diese Weise ein dichtes Netzwerk der darstellenden Künste von erstaunlicher Diversität.

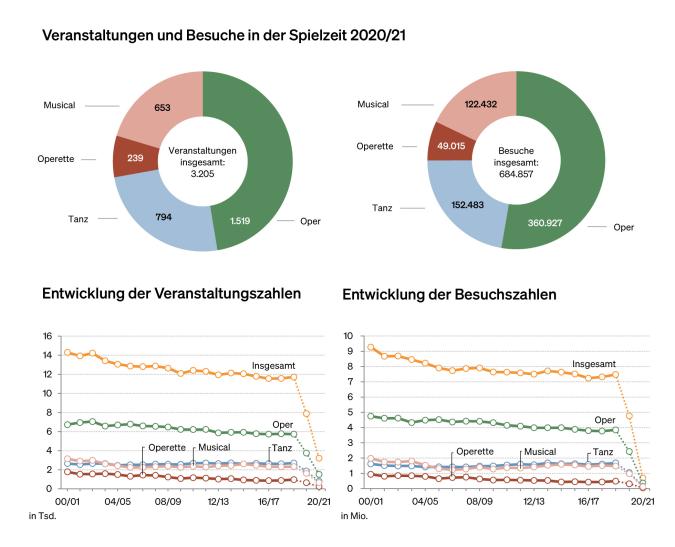

Heute steht das Musiktheater mit seinen verschiedenen Gattungen – Oper, Tanz, Musical, Operette – in Deutschland unter den Theaterformen in der Publikumsgunst klar an erster Stelle: In der letzten Vor-Corona-Spielzeit 2018/19 wurden rund 7,5 Millionen Besucher*innen in den öffentlich finanzierten Musiktheaterspielstätten gezählt, und damit ungefähr so viel wie in den Spielzeiten zuvor. Dass die Publikumsbelegung 2019/20 mit rund 4,8 Millionen Besuchen einen massiven Einbruch erlitten hat – davon etwa 2,4 Millionen in der Oper, jeweils rund eine Million im Tanztheater und im Musical sowie mehr als 300.000 in der Operette –, erklärt sich durch die reduzierte Aufführungszahl und die eingeschränkten Zuschauerkapazitäten infolge der Covid-19-Pandemie ab März 2020 (die Zuschauerzahl im Schauspiel lag in derselben Spielzeit bei rund 3,2 Millionen ). Wesentlich ausgedünnter noch zeigten sich die Besuchszahlen der Folgespielzeit 2020/21, in der nach Angaben des Deutschen Bühnenvereins gerade einmal knapp 685.000 Menschen in Deutschland den Weg ins Musiktheater fanden. [1] Anders als in der Saison zuvor, die zumindest zu Beginn planmäßig stattfinden konnte, sorgte hier ein monatelanger Lockdown ab November 2020 für eine komplette Einstellung des öffentlichen Spielbetriebs. Für die anschließende Spielzeit 2021/2022 liegen noch keine statistischen Daten vor, doch zeichnet sich ab, dass sich die Besucherzahlen nach dem Ende der Pandemie wieder auf einem weitaus höheren Niveau konsolidieren werden: Dank Impfungen und begleitenden Hygienemaßnahmen konnten die Musiktheater ab Mitte 2021 ihren gewohnten Betrieb weitgehend wieder aufnehmen, erst recht nach dem Wegfall der letzten Corona-Maßnahmen zu Beginn 2023.

Die hohe Nachfrage trifft auf eine dichte Infrastruktur: Den 83 öffentlich finanzierten, voll professionellen Opernhäusern (bzw. Opernsparten innerhalb von Mehrspartentheatern) stehen zahlreiche freie Opern-, Tanz- und Musicalkompanien, professionelle Privattheater (insbesondere im Musicalbereich) sowie nationale und internationale Festivals zur Seite, die eine große Vielfalt an Produktionen ermöglichen. Die Verteilung auf die einzelnen musikalischen Bühnengattungen ergibt das, was man den „Musiktheatermarkt“ nennen könnte. Etwa die Hälfte aller Aufführungen entfallen auf die Oper, jeweils rund 20 Prozent auf das Musical sowie Ballett und Tanztheater und etwa acht Prozent auf die Operette (vgl. Abbildung 3).

Die Bedeutung der deutschen Musiktheaterlandschaft offenbart sich im internationalen Vergleich. So fanden nach Angaben der Plattform Operabase in der Spielzeit 2022/23 in Deutschland insgesamt 6.167 Opern- und 966 Operettenaufführungen statt – weitaus mehr als in jedem anderen Land der Welt. [2]

Das deutsche Theatersystem

Das deutsche Theatersystem unterteilt sich in organisatorischer, institutioneller und wirtschaftlicher Hinsicht in öffentlich finanzierte Theater einerseits und Privattheater andererseits. Erstere wiederum gliedern sich in Staatstheater, Stadttheater und Landestheater. In allen drei öffentlich finanzierten Theaterformen spielt das Musiktheater eine herausragende Rolle. Bei den privaten Bühnen haben die einzelnen Theatersparten einen sehr unterschiedlichen Stellenwert. Im Bereich des Musiktheaters sind vor allem die Musicalbühnen rein privatwirtschaftlich organisiert. Demgegenüber sind die Sparten Oper, Tanztheater und Operette in erheblichem Maße auf öffentliche Zuwendungen angewiesen und werden daher überwiegend von Theatern angeboten, die sich in der Trägerschaft der Länder und Kommunen befinden.

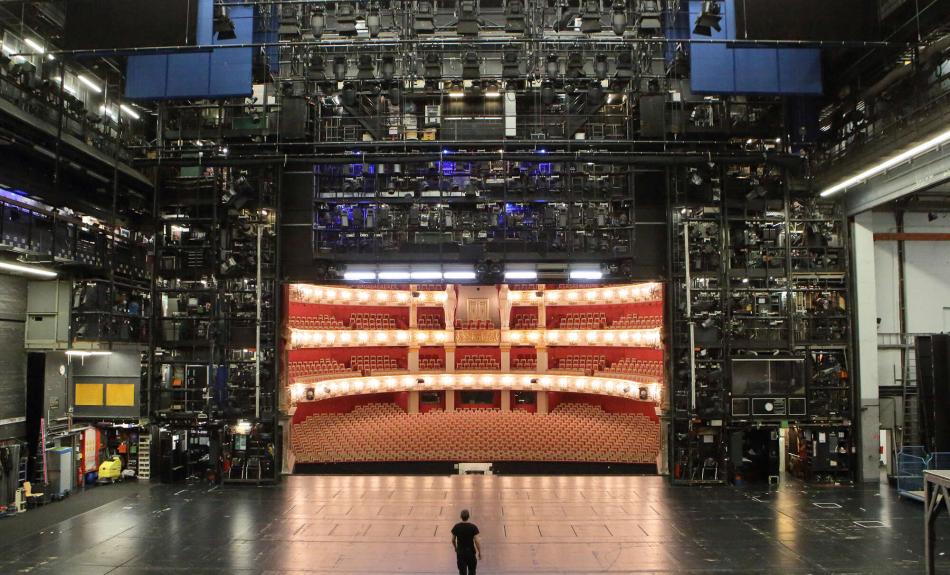

Als Staatstheater werden jene besonders repräsentativen Bühnen bezeichnet, die sich in der Regel in alleiniger Rechtsträgerschaft eines Bundeslands befinden und zu mindestens 50 Prozent aus dem Landeshaushalt finanziert werden. Die meisten Staatstheater gehen auf ehemalige Hof- und Residenztheater zurück und verfügen insofern gewöhnlich über eine bedeutende Tradition sowie Spielstätten von überdurchschnittlicher Zuschauerkapazität und Bühnengröße. Nach dem Ende des Kaiserreichs und der Fürstenherrschaft in den deutschen Einzelstaaten (1918) wurden die meisten ehemaligen Hoftheater in Staatstheater überführt. Hierbei übernahmen die Länder als Rechtsnachfolger der ehemaligen Monarchien die Trägerschaft. Staatstheater gibt es in den meisten Bundesländern; Ausnahmen sind Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Aufgrund historischer Traditionen (ehemalige Residenzen) oder kulturpolitischer Entscheidungen befinden sich heute zahlreiche Staatstheater nicht in den Landeshauptstädten; neben Düsseldorf, Magdeburg und Kiel verfügen auch Potsdam und Erfurt über kein Staatstheater. Besonders zahlreiche Staatstheater finden sich im Freistaat Bayern, der neben den Bühnen in der Landeshauptstadt München in jüngerer Zeit auch die Trägerschaft und Teilfinanzierung der ehemaligen Stadttheater von Augsburg und Nürnberg übernommen und so ein wichtiges kulturpolitisches Zeichen gesetzt hat.

Insgesamt bestehen derzeit 25 Staatstheater mit Musiktheaterbetrieb in Augsburg, Berlin (Deutsche Oper, Komische Oper, Staatsoper Unter den Linden und Friedrichstadt-Palast), Braunschweig, Bremen, Cottbus, Darmstadt, Dresden, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Mainz, Meiningen, München (Bayerische Staatsoper und Gärtnerplatztheater), Nürnberg, Oldenburg, Saarbrücken, Schwerin, Stuttgart, Weimar und Wiesbaden.

Die typische Theaterform in Deutschland ist das kommunal verwaltete Stadttheater. Derzeit existieren in Deutschland 50 Stadt- bzw. Städtebundtheater (d. h. öffentliche Theater in Mehrträgerschaft, die von zwei oder mehreren Städten gemeinsam betrieben werden) mit eigenem Opernbetrieb. Die meisten Stadttheater sind Mehrspartenhäuser, d. h. sie vereinen Musiktheater und Sprechtheater sowie ggf. auch Ballett, Kindertheater oder weitere Sparten unter einem Dach. Die heutigen Stadttheater entstanden überwiegend im 19. Jahrhundert durch private Initiative und wurden zunächst meist auch als Privattheater betrieben. Zu den ältesten Bühnen in städtischer Regie zählen das Nationaltheater Mannheim (1838) und das Theater Freiburg (1868). Noch kurz vor Ende des Kaiserreichs (1917) standen 16 Stadttheatern in kommunaler Verwaltung mehr als 360 Privattheater gegenüber. Bald wurden aber, vor allem während der Zeit der Weimarer Republik, zahlreiche vormals private Bühnen von den Kommunen übernommen, so dass sich das Stadttheater in den meisten deutschen Großstädten zum Zentrum der kulturellen Repräsentation entwickelte. Zugleich entwickelten sich die Ausgaben für die kommunalen Bühnen zum größten Einzelposten im Kulturetat der theatertragenden Städte. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation vieler Kommunen kam es daher in der jüngeren Vergangenheit zu Fusionen von Theatern benachbarter Städte, insbesondere im Osten Deutschlands.

Neben den Staats- und Stadttheatern bilden die Landestheater unter den öffentlich finanzierten Bühnen die dritte Säule, wenngleich sie für das Musiktheater eine geringere Rolle spielen. Landesbühnen sind öffentliche Theaterunternehmen mit festen Ensembles und wechselnden Spielstädten an unterschiedlichen Standorten, die innerhalb eines bestimmten Spielgebiets einen erheblichen Anteil ihrer Vorstellungen außerhalb ihres Produktionsorts aufführen. Die meisten Landestheater sind aus ehemaligen Wanderbühnen hervorgegangen. Als Theaterorganisationsform ist die Landesbühne in den 1920er Jahren entstanden. Stammsitz der Landestheater sind überwiegend kleinere und mittlere Städte. Über eine eigene Musiktheatersparte verfügen derzeit lediglich die Landestheater in Coburg, Detmold, Flensburg, Halberstadt, Hildesheim, Hof und Radebeul.

„Aufgrund der Vielfalt, Dichte und Qualität des Angebots wird die deutsche Musiktheaterszene im internationalen Vergleich als führend und maßstabsetzend wahrgenommen.“

Finanzierung und Personal

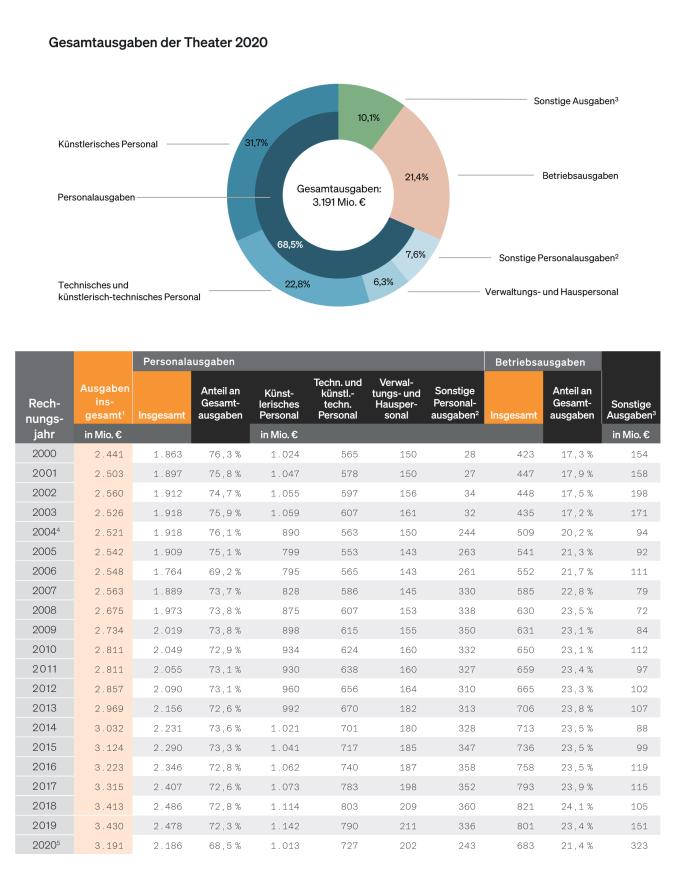

Aufgrund der Vielfalt der beteiligten Kunstsparten und des besonders zahlreichen hierfür erforderlichen Personals ist das Musiktheater unter den Theatergattungen die kostenintensivste Sparte. Von den öffentlichen Kulturausgaben entfällt daher ein besonders hoher Anteil auf die Finanzierung der Theater und Orchester, [3] und bei diesen wiederum stehen die Aufwendungen für das Musiktheater an erster Stelle. Den größten Anteil der finanziellen Lasten beanspruchen die Personalkosten, die durchschnittlich mit fast drei Vierteln des Etats zu Buche schlagen. Hiervon entfällt jeweils etwa die Hälfte auf das künstlerische und das nicht-künstlerische Personal (vgl. Abbildung 1). Das Staatstheater Stuttgart, gemessen an seinem Budget und seinem Personal heute das größte deutsche Theaterunternehmen, beschäftigt an seinen drei Sparten (Oper, Ballett, Schauspiel) insgesamt fast 1.400 fest angestellte Mitarbeiter*innen. Selbst kleine Opernhäuser haben dreistellige Personalzahlen. Dass Opernproduktionen aus strukturellen Gründen nicht kostendeckend arbeiten können und daher auf Zuwendungen von dritter Seite angewiesen sind, ist eine inzwischen allgemein anerkannte ökonomische Tatsache, deren Ursachen erstmals 1966 von den beiden britischen Wirtschaftswissenschaftlern William J. Baumol und William G. Bowen untersucht wurden. [4] Generell besteht das ökonomische Dilemma der darstellenden Künste darin, dass Produktivitätssteigerungen in ihrem Kernbereich, d. h. der künstlerischen Bühnendarstellung, so gut wie unmöglich sind. Während in den letzten beiden Jahrhunderten infolge der industriellen Revolution in den progressiven Sektoren der Wirtschaft immense Produktivitätssteigerungen zu verzeichnen waren, die wiederum eine rasante Lohnentwicklung ermöglichten, benötigt man für die Aufführung einer Oper des Standardrepertoires auch heute noch etwa die gleiche Probenzeit, Personalstärke und Anzahl an qualifizierten Arbeitsstunden wie zum Zeitpunkt ihrer Uraufführung vor 150 oder 200 Jahren. Hieraus ergab sich am Theater zwangsläufig ein kontinuierlich wachsender Zuschussbedarf, der auch durch eine Erhöhung der Eintrittspreise bei Weitem nicht mehr ausgeglichen werden kann. Daher wurde in der Spielzeit 2018/19 nach Angaben des Deutschen Bühnenvereins jede Eintrittskarte der öffentlichen Theater mit durchschnittlich rund 138 € subventioniert. Infolge der Theaterschließungen während der Corona-Pandemie stieg der Zuschussbedarf je Eintrittskarte in der Saison 2019/20 auf rund 200 € und in der Saison 2020/21 sogar auf knapp 1.300 € an.

Die geschilderten ökonomischen Bedingungen sind ausschlaggebend dafür, dass allein durch Sparmaßnahmen und effizientes Management das strukturelle Finanzierungsproblem des Theaters nicht zu lösen ist. Obwohl die meisten deutschen Bühnen in der jüngsten Vergangenheit erhebliche Einsparungen vorgenommen und bestehende Rationalisierungsspielräume konsequent genutzt haben, konnten die Einspielergebnisse (d. h. die durch Eigeneinnahmen gedeckten prozentualen Anteile an den Gesamtausgaben des Theaters) von durchschnittlich knapp 18 Prozent im letzten Jahrzehnt nicht weiter gesteigert werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass mehr als 80 Prozent der Ausgaben nicht durch Eigeneinnahmen gedeckt sind und durch Zuweisungen und Zuschüsse aus öffentlichen Kassen (im Jahr 2020 44,7 Prozent durch die Kommunen, 45,8 Prozent durch die Länder und 0,7 Prozent vom Bund) ausgeglichen werden müssen. [5] Musiktheaterbetriebe sind also notwendigerweise Zuschussbetriebe, deren Unterhalt durch die Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrags legitimiert wird. Die Notwendigkeit der Musiktheaterfinanzierung durch die Länder und Kommunen ergibt sich neben dem kulturpolitischen Auftrag zur Wahrung des kulturellen Erbes und der Förderung zeitgenössischer Produktionen aus der Tatsache, dass eine Deckung des gesellschaftlichen Bedarfs an Vorstellungen von angemessener Qualität durch nicht öffentlich geförderte Privatbetriebe zu erheblichen Preiserhöhungen und Angebotseinschränkungen führen würde.

Die Zugehörigkeit zu einer der drei öffentlich finanzierten Theaterformen (Staats-, Stadt- oder Landestheater) allein sagt nicht unbedingt viel über die künstlerische Leistungsfähigkeit oder die finanzielle Ausstattung eines Hauses aus. So können einige große Stadttheater (z. B. Frankfurt, Köln, Leipzig) hinsichtlich ihres Etats mit führenden Staatstheatern rivalisieren, während umgekehrt kleinere Staatstheater (z. B. Meiningen, Oldenburg) eher im unteren Mittelfeld der deutschen Opernlandschaft rangieren. Der Jahresetat der Musiktheaterbetriebe ist vor allem von der Anzahl der fest angestellten Mitarbeitenden abhängig. Darüber hinaus spielen die Anzahl der Produktionen und Vorstellungen sowie die Höhe der Gagen des künstlerischen Personals eine wesentliche Rolle für das Budget. Der Jahresetat der deutschen Musiktheaterbetriebe schwankt zwischen rund acht bis neun Millionen Euro an kleineren Häusern (z. B. Lüneburg oder Annaberg) und 113 Millionen Euro (Bayerische Staatsoper, München). [6]

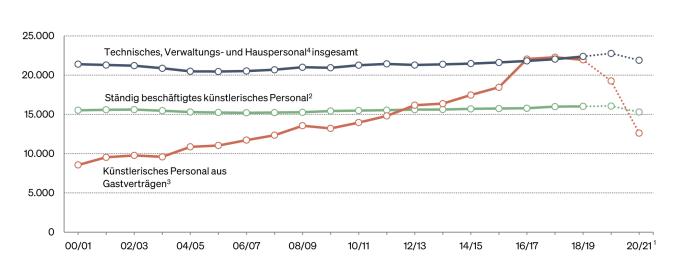

Im Mittelpunkt jeder Opern-, Operetten- oder Musicalaufführung stehen die Sänger*innen; und in keinem zweiten Bühnenberuf gibt es eine vergleichbare Spannweite der Karrieremöglichkeiten. Die größten Gesangsensembles unterhalten die Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf/Duisburg) und die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main mit 55 bzw. 43 (Frankfurt) Mitgliedern. Inzwischen überwiegt in Deutschland die Zahl der Gastengagements diejenige der Ensemblemitglieder bei Weitem: Reduzierten sich die Festengagements für Sänger*innen nach einem gravierenden Rückgang in den 1990er Jahren seit der Jahrtausendwende nochmals von 1.462 auf 1.182, stieg gleichzeitig die Anzahl der Gastspielverträge (einschließlich Tanz und Schauspiel) von 8.557 auf 22.041 (vgl. Abbildung 2). Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Internationalisierung des Opernbetriebs und beeinträchtigt das für das deutsche Theatersystem charakteristische Ensembleprinzip (s. Abschnitt „Produktionsweise“). Die Berufsaussichten für Solosänger*innen im Musiktheater haben sich zudem dadurch verschlechtert, dass die Konkurrenz der öffentlich finanzierten Musiktheater durch höhere Absolventenzahlen und einen hervorragend ausgebildeten ausländischen Sängernachwuchs zunimmt.

Die künstlerischen Kollektive Orchester, Chor und Ballett, deren Personalbestand sich bedingt vor allem durch Theater- bzw. Orchesterfusionen am Ende des vergangenen Jahrhunderts reduziert hatte, haben sich im vergangenen Jahrzehnt weitgehend stabilisiert. Die Einstufung der Orchester nach der Planstellenzahl in die Vergütungskategorien des Tarifvertrags für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern A/F1 (mehr als 130 Musiker), A (99-129 Musiker), B (66-98), C (56-65) und D (bis 55 Musiker) ist eine wichtige Kenngröße der künstlerischen Leistungsfähigkeit eines Musiktheaterbetriebs. [7] Die meisten Theater verfügen über ein B-Orchester und damit über eine Orchestergröße, die es erlaubt, die Standardwerke des Opernrepertoires ohne Aushilfen zu spielen. An die Einstufung der Orchester ist zudem auch die des Chors gekoppelt, sodass Theater mit einem A-, B-, C- oder D-Orchester jeweils über einen Chor in entsprechender Leistungsfähigkeit verfügen. Besonders stark waren auch die Tanzensembles seit der Jahrtausendwende einem Personalabbau unterworfen, vor allem aufgrund von Spartenschließungen an zahlreichen Theatern.

Die Corona-Pandemie stellte für alle Theater und ihre Beschäftigten im künstlerischen und nicht-künstlerischen Bereich in den Jahren 2020 bis 2022 eine außerordentliche Belastungsprobe dar. Insgesamt erwies sich das deutsche Theatersystem in dieser Krise indes als erstaunlich resilient. Der hohe Anteil fest angestellter Bühnenkünstler*innen, Orchestermusiker*innen und nicht-künstlerischer Mitarbeiter*innen minderte die sozialen Härten und ermöglichte eine Kontinuität der Planungs- und Arbeitsprozesse auch während der Pandemie. So konnte aufgrund der festen Personalausstattung der Theater der Spielbetrieb zum Ende eines jeden Lockdowns unmittelbar wiederaufgenommen werden.

Gegenüber dem nicht künstlerischen Personal (22.765 Mitarbeiter*innen) ist das künstlerische Personal zahlenmäßig mit 16.062 ständig beschäftigten Bühnenmitgliedern (Spielzeit 2019/20) deutlich in der Unterzahl. Die meisten Beschäftigten der deutschen Theater entfallen auf den technischen Bereich. Insgesamt ist im vergangenen Jahrzehnt ein Zuwachs von fast 2.000 Stellen im Bereich des nicht künstlerischen Personals zu verzeichnen.

Produktionsweise

Typisch für das deutsche Theatersystem sind neben der Vielzahl permanenter Institutionen vor allem das Repertoiresystem und das Ensembleprinzip. Jedoch sind beide Charakteristika im Zuge der Internationalisierung bzw. Globalisierung der Musikmärkte inzwischen starken Erosionen ausgesetzt. Traditionell arbeitet das deutsche Musiktheater mit festen Ensembles, also permanent engagierten Sänger*innen, die über einen langen Zeitraum aufeinander eingespielt sind und gemeinsame künstlerische Prägungen erfahren haben. Während die großen Opernhäuser viele Gesangspartien mit internationalen Gästen besetzen, rekrutieren die Mehrspartenhäuser ihre Besetzungen in der Regel aus dem eigenen Ensemble. Auch wenn die Bedeutung der festen Ensembles gegenüber derjenigen der Gastsolist*innen in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt leicht rückläufig gewesen ist, hat sich auch während der Corona-Pandemie gezeigt, welche Bedeutung den festengagierten Ensembles sowohl für die soziale Sicherheit der Beschäftigten als auch für die Kontinuität der Produktionsabläufe im deutschen Theaterbetrieb zukommt. Diese Erfahrungen dürften die Attraktivität fester Engagements im Ensemble für junge Sängerinnen und Sänger deutlich erhöhen. Neben der relativ größeren Absicherung bieten die festen Ensembles die Möglichkeit des Repertoireerwerbs und der Bühnenerfahrung in wechselnden Konstellationen. Im Anschluss an ein Gesangsstudium und ggf. die Mitwirkung in einem gemeinsam von Hochschule und Theater getragenen Opernstudio eröffnen sich im Ensemble eines Stadt- oder Staatstheaters somit besonders günstige Perspektiven für einen Berufseinstieg.

Das traditionelle Repertoiresystem zeichnet sich durch einen kontinuierlichen Spielbetrieb mit täglichem Stückwechsel bzw. einer größeren Anzahl einstudierter und im Wechsel angesetzter Produktionen sowie einer relativ geringen Anzahl von Schließtagen aus. Es setzt ein festes Ensemble voraus, in dessen Reihen nach Möglichkeit alle Rollenfächer vertreten sind. Die Vorzüge des Repertoiresystems liegen vor allem in der Vielseitigkeit des Spielplanangebots und in der künstlerischen Qualität eines kontinuierlich aufeinander eingespielten Ensembles. Neben dem Repertoiresystem haben sich auch das Stagionesystem, das Semistagionesystem und das Serientheater (En-Suite-Theater) etabliert. Außerhalb des deutschen Sprachraums sowie einiger Länder Mittel- und Osteuropas ist das reine Repertoiresystem so gut wie unbekannt.

Das italienische Wort „Stagione“ (wörtlich „Saison“ bzw. „Spielzeit“) bezeichnet ein Theaterbetriebssystem, bei dem innerhalb eines Spielzeitabschnitts kontinuierlich jeweils nur eine einzige Produktion gezeigt wird. Der Begriff meinte ursprünglich eine Saison, die nicht das ganze Jahr, sondern jeweils nur einen Zeitraum von einigen Wochen oder Monaten umfasste, also z. B. Karnevalsstagione, Sommerstagione, Herbststagione u. a. Dieses Prinzip hat sich in den Grundzügen in seinem Ursprungsland Italien ebenso wie in vielen anderen Ländern bis heute erhalten.

Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht werden die Vor- und Nachteile des Repertoiresystems und des Stagionebetriebs seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Grundsätzlich ermöglicht das Repertoiresystem ein wesentlich größeres Stückeangebot und bietet daher auch in kulturpolitischer Hinsicht so bedeutende Vorteile, dass diese nicht durch einseitige Wirtschaftlichkeitserwägungen aufs Spiel gesetzt werden sollten. Gleichwohl ist ein Vergleich der beiden Betriebssysteme sowohl unter ökonomischen als auch unter künstlerischen Vorzeichen geboten und offenbart die Vorzüge und Nachteile beider Betriebssysteme. Der tägliche Wechsel der Produktionen im Repertoiresystem ist mit ständigen Umbauten verbunden, die eine große Zahl von Beschäftigten (Bühnentechnik, Beleuchtung u. a.) erfordern. Zudem müssen Bühnenbilder über längere Zeit gelagert und in den Werkstätten instand gehalten werden. Der gleichzeitige Vorstellungs- und Probenbetrieb mehrerer Werke erfordert das Vorhandensein zusätzlicher Probebühnen. Demgegenüber kann im Stagionesystem gewöhnlich konzentrierter geprobt und infolge der kontinuierlichen Vorstellungsserien auch eine höhere Aufführungsqualität erreicht werden. Erhebliche Nachteile des Stagionesystems liegen in der beschränkten Ausschöpfung der Besucherpotenziale sowie in der geringeren Anzahl an Vorstellungen pro Spielzeit. In einem Opernhaus mit Repertoirebetrieb wird dieselbe Produktion von vielen Gästen in größeren Abständen mehrfach angeschaut. Im Stagionebetrieb hingegen ist eine Produktion oft schon wieder abgespielt, ehe sich ihre Qualität überhaupt herumgesprochen hat. Die Gesamtzahl der Vorstellungen eines Stagionebetriebs innerhalb einer Spielzeit liegt in jedem Fall deutlich niedriger als bei einem Repertoirebetrieb, da Schließtage zwischen die einzelnen Aufführungstage sowie eine spielfreie Periode zwischen die einzelnen Aufführungsserien treten.

Einen in der Praxis bewährten Kompromiss zwischen Repertoire- und Stagionesystem bietet das sogenannte Semistagione- oder Blocksystem. Hierbei wird die Spielzeit in mehrere Programmblöcke geteilt, innerhalb derer jeweils eine geringe Anzahl verschiedener Produktionen abwechselnd gezeigt wird. In den letzten Jahrzehnten war bei den meisten Opernhäusern in Deutschland ein allmählicher Übergang vom Repertoire- zum Semistagionesystem zu verzeichnen. Theater im Semistagionesystem arbeiten in der Regel mit einer größeren Anzahl von Gastsolist*innen, die ganz gezielt nach den Erfordernissen der jeweiligen Produktionen engagiert werden.

Im Serientheater bzw. En-Suite-Theater wird ein und dasselbe Stück in ununterbrochener Folge über einen längeren Zeitraum aufgeführt. Im Unterschied zum Stagionesystem operiert das Serientheater mit wesentlich längeren und zunächst unbefristeten Laufzeiten. Die Produktion eines Serientheaters wird so lange gespielt, bis keine ausreichende Publikumsnachfrage mehr gegeben ist. Dieses Betriebssystem findet sich fast ausschließlich im Bereich des kommerziellen Musicals, da nur hier die erforderlichen Aufführungszahlen erreicht werden können und müssen.

Besuche

Unter den Gattungen des Musiktheaters steht die Oper in der Publikumsgunst an erster Stelle: Insgesamt wurden rund 2,4 Millionen Besuche in der Saison 2019/20 von etwa 3.750 Opernvorstellungen in Deutschland gezählt (vgl. Abbildung 3). An zweiter Stelle rangiert das Ballett und Tanztheater mit rund 1,1 Millionen Besuchen vor dem Musical mit 975.000 und der Operette mit gut 312.000.000. Zu bedenken ist, dass auch diese Daten vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen im Musiktheaterbetrieb gesehen werden müssen und daher nicht repräsentativ für die Gesamtentwicklung sind; das gilt umso mehr für den besonders auffälligen Einbruch der Besuchszahlen der Nachfolgesaison 2020/21 Festzuhalten allerdings ist: Seit der Jahrtausendwende sind die Besuchszahlen bis zum ersten pandemiebedingten Lockdown 2020 – mit zwischenzeitlichen Schwankungen – nur im Bereich des Tanzes konstant geblieben. Sind sie in der Oper und im Musical schon deutlich rückläufig, hat sich das Publikum der Operette in diesem Zeitraum sogar halbiert. Dieser Befund spiegelt indes weniger ein nachlassendes Publikumsinteresse als vielmehr ein insgesamt deutlich reduziertes Angebot: Die Anzahl der Veranstaltungen verringerte sich im Musiktheater in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts um rund 2.500 Aufführungen, ehe es 2020 infolge der Pandemie zu weiteren Einbrüchen kam. Für diesen Rückgang des Angebots gibt es verschiedene Gründe: Zunächst ist hier die bereits angesprochene allmähliche Entwicklung vom Repertoire- zum Stagionesystem an zahlreichen Theatern zu nennen, da die deutlich höhere Anzahl vorstellungsfreier Tage im Stagione- bzw. Semistagionesystem wesentlich zur Reduzierung des Gesamtangebots beiträgt. Darüber hinaus sind immer wieder Einschränkungen des Spielbetriebs infolge von Theatersanierungen und zeitweiligen Spielstättenschließungen zu verzeichnen. So war die Staatsoper Unter den Linden (Berlin) von Herbst 2010 bis Herbst 2017 wegen einer Generalsanierung geschlossen und realisierte ihren Spielbetrieb in diesem Zeitraum im wesentlich kleineren Schillertheater. In den Jahren 2020 bis 2022 kam es infolge der COVID-19 Pandemie zu längeren Theaterschließungen, welche die Statistik für diesen Zeitraum erheblich verzerrt haben. Die 2012 begonnene Generalsanierung der Oper Köln sollte eigentlich bis 2015 abgeschlossen sein, wird jedoch nach derzeitiger Planung bis 2024 dauern. Auch hier ist es infolge der Nutzung wechselnder Ausweichquartiere zu einer Angebotsreduzierung gekommen. In den kommenden Jahren stehen u. a. die Generalsanierungen der Opernhäuser in Stuttgart und Frankfurt an. Auch Neubauten werden im Rahmen der Kostendebatte diskutiert. Ob und in welchem Ausmaß sich diese Entwicklungen auf das Besucherverhalten auswirken werden, ist derzeit schwer absehbar.

Ein wesentlicher Indikator für das Publikumsinteresse in den einzelnen Sparten des Musiktheaters ist die sogenannte Auslastung, d. h. die Besuchszahl im Verhältnis zur Anzahl der verfügbaren Plätze. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Vorstellungen in den Bereichen Oper und Musical in der Regel in Sälen mit deutlich höherer Platzkapazität stattfinden als solche im Tanz oder in der Operette. Zugleich hat die zuletzt stark rückläufige Aufführungsanzahl von Operetten zu einer Stabilisierung der Auslastung in diesem Bereich beigetragen. Im Spartenvergleich schnitt in der Auslastung in der Spielzeit 2019/20 das Musical mit 86,2 Prozent am besten ab, gefolgt vom Tanz (82,1 Prozent), der Oper (75,9 Prozent) und der Operette (73,5 Prozent). Die für die Spielzeit 2020/21 erfassten Auslastungszahlen liegen vor allen in den Bereichen Tanz (75,8 Prozent), Operette (66,6 Prozent) und Musical (75,1 Prozent) deutlich unter denen der vorangegangenen Saison, während die der Oper mit 73,4 Prozent nur um 2,5 Prozent gesunken sind. Aufgrund des eingeschränkten Angebots bedeuten aber auch diese Zahlen nur eine Momentaufnahme der Corona-Pandemie.

Spielplanentwicklung

Im Musiktheater besteht gegenüber dem Sprechtheater vor allem aufgrund der deutlich geringeren Anzahl erfolgreicher zeitgenössischer Werke generell eine wesentlich höhere Stabilität des Repertoires. Dieses umfasst einen „Kanon“ von etwa 50 Werken von Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Richard Wagner, Georges Bizet, Peter Tschaikowski, Richard Strauss, Gaetano Donizetti, Jacques Offenbach, Charles Gounod, Engelbert Humperdinck, Leoš Janáček, Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber, Bedřich Smetana, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Georg Friedrich Händel, Vincenzo Bellini und Christoph Willibald Gluck, die an den Opernhäusern weltweit mehr oder weniger regelmäßig auf den Spielplänen stehen. Darüber hinaus lässt sich ein „erweitertes Repertoire“ von etwa 100 bis 200 Werken ausmachen, zu dem neben den genannten Komponisten beispielsweise auch Opern von Jules Massenet, Claude Debussy, Albert Lortzing, Benjamin Britten, Alexander Borodin, Igor Strawinski, Franz Schreker, Dmitri Schostakowitsch, Maurice Ravel und Umberto Giordano gehören und das zudem regelmäßig durch Wiederentdeckungen (in den letzten Jahren z. B. Luigi Cherubini, Ambroise Thomas, Mieczysław Weinberg, Karol Szymanowski, Jean-Philippe Rameau) oder einzelne zeitgenössische Werke (z. B. von John Adams, Thomas Adès, Philip Glass, Salvatore Sciarrino, Wolfgang Rihm) bereichert wird. [8]

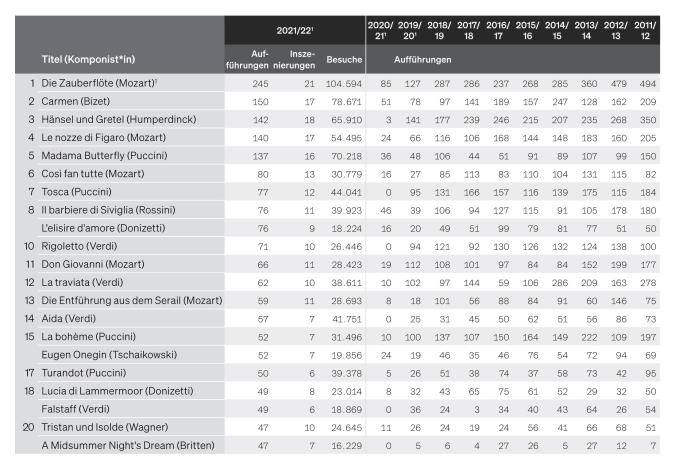

Die Übersicht der Opern mit den meisten Aufführungen in Deutschland präsentiert auf den vorderen Plätzen relativ wenige Überraschungen: Der Kanon der beliebtesten Werke hat sich seit Jahrzehnten in der Publikumskunst klar etabliert. Bemerkenswerter dagegen ist die Vielfalt des Opernangebots jenseits der allerersten Ränge: Hier finden sich zahlreiche Werke aus dem 20. und 21. Jahrhundert sowie ungewöhnliche Wiederentdeckungen aus dem älteren Repertoire, die für die Lebendigkeit und Variabilität der Kunstform Oper einstehen. So sind in den Jahren 2014 bis 2019 (den letzten fünf Spielzeiten vor der Corona-Pandemie) allein in Deutschland weit über 800 verschiedene Opern zur Aufführung gelangt, darunter mehr als 400 zeitgenössische Werke, deren Uraufführung nach 1945 stattfand. Diese Zahlen widerlegen die verbreitete Vorstellung, dass es sich bei der Oper um eine gleichsam „museale“ Kunstform handeln würde. Auch wenn die Mehrzahl der meistgespielten Opern aus dem 19. Jahrhundert stammt, konnten sich zuletzt immer mehr jüngere Werke auf den Spielplänen behaupten – eine Entwicklung, die zu Optimismus Anlass gibt.

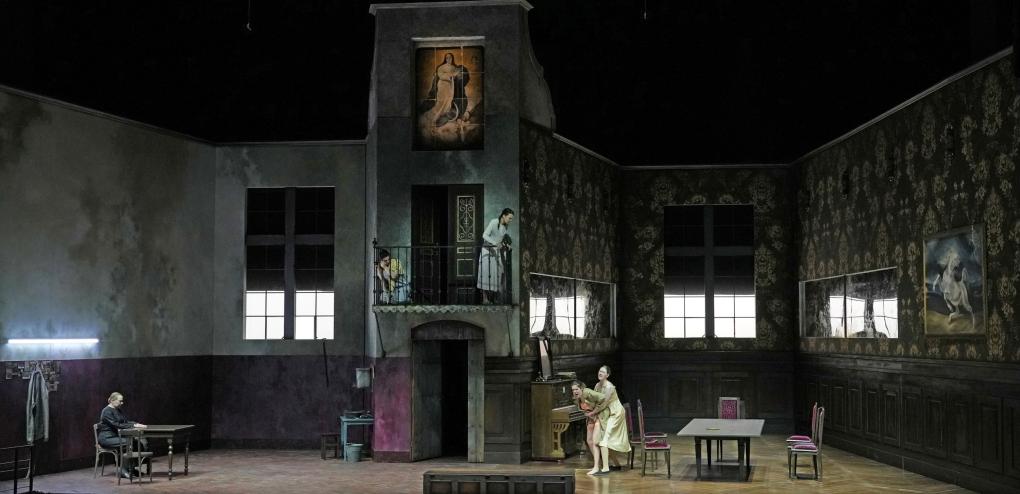

Neben der Ausdifferenzierung des Werkrepertoires ist die Vielfalt der Inszenierungsstile hervorzuheben, welche auf den deutschen Bühnen zu erleben sind.

Der Deutsche Bühnenverein veröffentlicht neben der Theater- jährlich auch eine Werkstatistik, die alle im deutschsprachigen Raum in einer Spielzeit gespielten Werke der Sparten Oper, Operette, Musical, Schauspiel und Tanz alphabetisch mit Premierendatum, Aufführungsort, Aufführungs- und Besuchszahlen verzeichnet. Die meistgespielten Opern in Deutschland waren – allerdings unter den Pandemie-Bedingungen der Spielzeit 2020/21 – Mozarts „Die Zauberflöte“, Bizets „Carmen“, Rossinis „Il barbiere die Siviglia“ und Puccinis „Madama Butterfly“. Dass etwa die Opern von Giuseppe Verdi – dem ansonsten international meistgespielten Opernkomponisten – in dieser Spielzeit nicht auf den vorderen Plätzen zu finden waren, war zweifellos auf die Unmöglichkeit der Aufführung großbesetzter Werke mit vielen Chören, Solisten und großem Orchester zurückzuführen. Profitiert haben von dieser Entwicklung vor allem barocke, klassische und zeitgenössische Opern, die mit kleineren Besetzungen operieren.

Auch nach dem Ende der Pandemie scheint sich die Tendenz zu weniger opulent besetzten Werken fortzusetzen, wenngleich in abgeschwächter Form. So finden sich in der Spielzeit 2021/22 hinter dem „ewigen“ Spitzenreiter „Die Zauberflöte“ auch Mozarts „Le nozze di Figaro“ und „Così fan tutte“ sowie Rossinis „Il barbiere die Siviglia“ und Donizettis „L’elisir d’amore“ unter den zehn meistgespielten Opern (vgl. Abbildung 4).

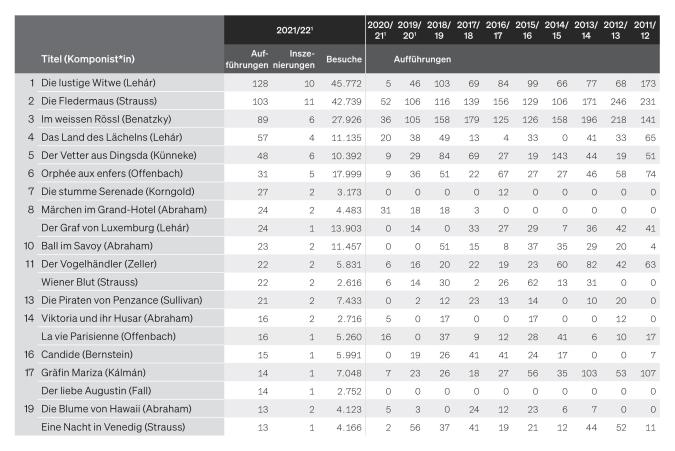

Im Bereich der Operette war das Repertoire zuletzt auch unabhängig von der Pandemie weitaus weniger stabil als in der Oper. Obwohl in dieser Sparte seit dem Zweiten Weltkrieg so gut wie keine neuen Werke mehr entstanden sind, hat in jüngster Zeit das zunehmende Interesse an „Ausgrabungen“ auch in diesem Repertoire einige Verschiebungen der Spielplananteile hervorgebracht. Während in der Spielzeit 2021/22 erstmals seit vielen Jahren nicht mehr „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, sondern „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár die Hitliste anführte, sind neben Strauß und Lehár auch Paul Abraham und Jacques Offenbach mit jeweils mehreren Werken auf den vorderen Plätzen vertreten (vgl. Abbildung 5). Zugleich fanden auch weitere früher seltener gespielte Werke ihren Weg zurück in die Spielpläne. Wichtige Impulse erhielt diese Entwicklung insbesondere durch das Wirken des Regisseurs Barrie Kosky an der Komischen Oper Berlin, der seit 2013 dort regelmäßig mit viel beachteten Neuinszenierungen in Vergessenheit geratener Operetten hervorgetreten ist.

Noch stärkeren Fluktuationen unterliegt das Musicalrepertoire, zum einen aufgrund der großen Zahl neu komponierter bzw. produzierter Werke, zum anderen, weil immer mehr Stadttheater (nicht zuletzt aus Kosten- und Auslastungsgründen) Musicals auf ihren Spielplan setzen und sich durch Wiederentdeckungen auch in diesem Segment von anderen Häusern abzusetzen versuchen. Die Werkstatistiken 2020/21 und 2021/22 sind nicht nur infolge der Pandemie wenig aussagekräftig, sondern auch, weil für diese Spielzeiten noch keine Daten der meisten großen Privattheater vorliegen. Waren lange Zeit die Musicals Andrew Lloyd Webbers marktbeherrschend, so reüssierten in den letzten Jahren mit Elton John („Der König der Löwen“), Phil Collins („Tarzan“) und Udo Lindenberg („Hinterm Horizont“) verstärkt auch Stars aus der Popbranche als Musicalkomponisten, während ältere Pop-Musicals von Tom Waits („The Black Rider“) und The Bee Gees („Saturday Night Fever“) Revivals erlebten. Große Erfolge feierte in Deutschland auch der Komponist Martin Lingnau mit den vier Musicals „Das Wunder von Bern“, „Heiße Ecke“, „Die Königs vom Kiez“ und „Die Königs schenken nach“.

Der Musicalbetrieb ist grundsätzlich auf Popularität und kommerziellen Erfolg ausgerichtet. Ebenso wie in den weltweit wichtigsten Zentren, dem New Yorker Broadway und dem Londoner West End, werden auch in Deutschland – hier allerdings erst seit den 1980er Jahren, beginnend mit Lloyd Webbers „Cats“ in Hamburg – die meisten Aufführungen in nicht öffentlich finanzierten Privattheatern ohne feste Orchester und Ensembles durchgeführt. Nach einem längeren Boom schien der Musicalmarkt in Deutschland Ende der 1990er Jahre gesättigt, eine Marktbereinigung und Fusionsprozesse der großen Veranstalter setzten ein, unprofitable Theater wurden geschlossen. Galten in den 1990er Jahren Laufzeiten von sieben Jahren bei Erfolgswerken als normal, so zeigt sich seither eine Tendenz zu kürzeren Laufzeiten und häufigeren Produktionswechseln. Insgesamt erlebt der Musicalmarkt in Deutschland auch weiterhin Hochkonjunktur und eine ungebrochene Nachfrage. Führend unter den deutschen Standorten ist Hamburg, das in der Besuchsstatistik nach London den zweiten Platz in der europäischen Musicalszene einnimmt. Neben dem kommerziellen Musicalbetrieb werden Klassiker des Repertoires sowie in geringerer Zahl deutsche Originalkompositionen auch an den öffentlich finanzierten Bühnen gezeigt. An der Spitze der Werkstatistik rangieren zumeist die kommerziell und en suite produzierten neuesten Broadway- und West-End-Erfolgsmusicals, die deutschlandweit meist nur an einem einzigen Ort aufgeführt werden.

Eine Gegenüberstellung der Sparten zeigt, dass die Anzahl der Inszenierungen im Musical nur eine vergleichsweise geringe Aussagekraft besitzt. So erreichen die beliebtesten Musicals in Deutschland in einer einzigen Inszenierung innerhalb einer Spielzeit eine höhere Besuchszahl als die meistgespielten Opern, die im selben Zeitraum in Dutzenden unterschiedlichen Produktionen gezeigt werden. Insgesamt zeichnet sich in allen Sparten eine Diversifizierung der Repertoires ab, die eine lebendige Weiterentwicklung der im internationalen Vergleich nach wie vor außergewöhnlichen deutschen Musiktheaterlandschaft im 21. Jahrhundert erwarten lässt.

Perspektiven und Herausforderungen

Aufgrund der Vielfalt, Dichte und Qualität des Angebots wird die deutsche Musiktheaterszene im internationalen Vergleich als führend und maßstabsetzend wahrgenommen. Zugleich stellen sich gegenwärtig und in näherer Zukunft auch infolge pandemischer, ökologischer und weltpolitischer Krisen sowie des demografischen Wandels bedeutende Herausforderungen, die für die deutsche Opernlandschaft richtungsweisend sein werden. Die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben die Resilienz und Beständigkeit des Bühnensystems unter Beweis gestellt. Sowohl das Ensembleprinzip als auch das Repertoiresystem als zwei Spezifika der deutschen Theaterlandschaft haben sich in dieser außergewöhnlichen Krisensituation hervorragend bewährt und ihre Zukunftsfähigkeit offenbart. Zugleich sind unter den besonderen Bedingungen der Pandemie neue Wege beschritten worden, die auch für künftige Entwicklungen prägend sein dürften. In der Spielplangestaltung war man gezwungen, Werke in kleinerer Besetzung anzubieten, was besonders der Aufführung zeitgenössischer und experimenteller Opern sowie barocker Werke zugutekam. Dies hat zu einer weiteren Diversifizierung des Repertoires beigetragen und dabei vor allem solche Spielplansegmente gestärkt, die auch unter Klima-, Kosten- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten künftig an Attraktivität gewinnen werden. Zugleich wurden durch die Bereitstellung digitaler Angebote und die Stärkung der theaterpädagogischen Aktivitäten wichtige Voraussetzungen geschaffen, um neue Besucherpotenziale zu erschließen, die bislang noch nicht zum Stammpublikum der Theater zählten.

An zahlreichen deutschen Theaterstandorten besteht mittel- und langfristig die Notwendigkeit umfassender baulicher Sanierungen und Instandsetzungen, um die Spielfähigkeit der Bühnen zu erhalten. Nicht zuletzt wegen der erheblichen Energie- und Betriebskostensteigerungen haben sich die finanziellen Spielräume der meisten Bühnen deutlich verringert. Auch unter Klima- und Nachhaltigkeitsaspekten sind viele Theater bestrebt, ihre Produktionsweisen zu optimieren, Energiesparmaßnahmen durchzuführen und klimaneutral zu werden. Proaktiv etwa haben Häuser wie das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, das Deutsche Nationaltheater Weimar oder das Theater Regensburg Nachhaltigkeitsziele benannt und sich anhand entsprechender Verhaltensregeln betriebsökologisch neu ausgerichtet. Unterstützung erhalten sie dabei von externen Fachkräften, etwas den Nachhaltigkeitsexpert*innen vom Öko-Institut e.V. oder der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG), die praxisnahe Hilfestellungen in Form von Informationen, Austausch und Weiterbildung anbietet. Zudem beteiligen sich immer mehr Musiktheater wie die Oper Leipzig oder die Deutsche Oper Berlin in spartenübergreifenden Netzwerken wie dem Aktionsbündnis Nachhaltigkeit. Auch das Thema Barrierefreiheit hat in den vergangenen Jahren in der Musiktheaterszene in Deutschland an Aufmerksamkeit hinzugewonnen. Positive Aufnahme finden etwa Angebote für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, etwa die vom Staatstheater Braunschweig und der Deutschen Oper Berlin angebotenen Live-Audiodeskriptionen bei ausgewählten Aufführungen; „Tastführungen“ geben den Teilnehmenden vorab zusätzlich die Möglichkeit, sich durch Anfassen oder andere Formen der haptischen Wahrnehmung eine sinnliche Vorstellung von den äußerlichen Gegebenheiten – Bühnenbild, Kostüme oder Requisiten – der Inszenierung zu machen.

Gleichzeitig sind infolge der Konkurrenz mit dem Film und digitalen Medien aber auch immer wieder neue technische Ansprüche an die Theater herangetragen worden. Vor allem in den Bereichen der Bühnenmaschinerie, der Video- und Lichttechnik sowie der Tontechnik kam es in den letzten Jahrzehnten zu bedeutenden Entwicklungen. In jüngerer Zeit gehören hierzu auch – bislang nur vereinzelt und häufig in experimentellen Zusammenhängen – Eindrücke aus der immersiven Welt der virtual und der augmented reality (VR bzw. AR). Als künstlerisch besonders gelungen ist in diesem Zusammenhang die 2020 gezeigte, später wiederaufgenommene Produktion von Christoph Willibald Glucks „Orfeo ed Euridice“ am Staatstheater Augsburg zu nennen, die ihr Publikum per VR-Headset in eine rein virtuelle Unterwelt entführte. Auch an einem der weltweit prominentesten Opernzentren Deutschlands, den Bayreuther Festspielen, ist mit Jay Scheibs ab 2023 gezeigter „Parsifal“-Inszenierung das Thema AR bereits angekommen. An der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg, hingegen werden AR-Brillen bislang weniger als Teil der künstlerischen Inszenierung eingesetzt und dienen vielmehr als „digitales Opernglas“, das Informationen und Extras sowie aufführungssynchrone Einblicke in den Orchestergraben während der laufenden Vorstellung bietet. Die neuen Möglichkeiten erzeugen beim Publikum hohe Erwartungen, deren Erfüllung mit enormem Aufwand und großen Kosten verbunden ist. Die aktuellen Sanierungsvorhaben großer Opernhäuser wie in Köln, Düsseldorf, Frankfurt oder Stuttgart erfordern Investitionen in kaum noch darstellbaren finanziellen Größenordnungen. Vor allem kleinere und mittlere Musiktheaterstandorte, die künftig mit ähnlichen baulichen Notwendigkeiten konfrontiert sein werden, sollten sich frühzeitig auf mögliche Szenarien und die hiermit einhergehenden öffentlichen Diskussionen vorbereiten. Hierbei wird es eine wesentliche Rolle spielen, die Bedeutung des Theaters als öffentlicher Raum und gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu vermitteln – was nur dann gelingen kann, wenn tatsächlich auch die Repräsentation eines gesellschaftlichen Querschnitts im Publikum gewährleistet ist. Viele Theater konnten durch digitale Angebote ihre Reichweite deutlich erhöhen, und die allgemeine Verfügbarkeit exzellenter Videoproduktionen von Opernaufführungen dürfte das Interesse am Live-Erlebnis auch bei weniger theateraffinen Bevölkerungsgruppen steigern. Besonders während der Corona-Epidemie konnten vor allem größere, technisch gut ausgestattete Häuser Aufführungen, die lockdownbedingt nicht vor Publikum gezeigt werden durften, im Live-Stream einer Vielzahl an Menschen zugänglich machen. Auch kleinere digitale Format wie der „Digitale Fundus“ des Staatstheaters Nürnberg boten während der Corona-Zeit Gelegenheit, sich niederschwellig mit dem Thema „Musiktheater“ auseinanderzusetzen. Eine inklusivere Spielplangestaltung und die Ausweitung der theaterpädagogischen Arbeit tragen ebenfalls dazu bei, die Theater zukunftsfest zu machen. Die Perspektiven der deutschen Musiktheaterlandschaft werden auch künftig von Tradition, Innovation und Vielfalt geprägt sein.

Fußnoten

Deutscher Bühnenverein (Hrsg.): Theaterstatistik 2021/2022. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Theater, Orchester und Festspiele, Köln 2023.

Alle Angaben nach Daten der Plattform Operabase, die seit 1996 das Operngeschehen weltweit erfasst. Laut Eigendarstellung kann Operabase auf mehr als 765.000 gespeicherte Aufführungen von rund 2.800 Kulturinstitutionen zurückgreifen. Online unter: http://operabase.com/top.cgi?id=none&lang=de&splash=t

Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Kulturfinanzbericht 2022, Wiesbaden 2022, S. 34.

Vgl. James Heilbrun, Charles M. Gray: The Economics of Arts and Culture, Cambridge 2001.

S. dazu die Statistik „Einnahmen der öffentlich finanzierten Theater (Sprech- und Musiktheater)“ (Zugriff: 15. November 2023).

S. Theaterstatistik 2021/22.

Siehe auch den Beitrag „Berufsorchester“ von Gerald Mertens. Online unter: https://miz.org/de/beitraege/berufsorchester-in-deutschland (Zugriff: 15. November 2023).

Vgl. Deutscher Bühnenverein (Hrsg.): 2021/22 – Wer spielte was? Werkstatistik, Köln 2023.