Historisch gewachsene Vielfalt

Die heutige Vielfalt und Dichte der Orchesterlandschaft in Deutschland [1] geht historisch gesehen u. a. auf die zahlreichen Kleinstaaten, Fürstentümer und freien Städte zurück, die früh eigene Ensembles und Orchester bildeten. Als ältestes deutsches Orchester gilt das Orchester des heutigen Hessischen Staatstheaters Kassel, gegründet von Landgraf Wilhelm II. im Jahr 1502, der einen gewissen Henschel Deythinger als „trumpter“ in die Kasseler Hofmusik aufnahm. Dieser Trompeter und weitere acht Bläser bildeten mit der Kasseler Hofkapelle eines der ersten selbstständigen Instrumentalensembles unter einem gemeinsamen Leiter und schufen damit die Grundlage für die Herausbildung der Kulturinstitution „Orchester“. [2] Die ersten Wurzeln der deutschen und europäischen Kapell- und Orchesterkultur reichen sogar noch in das 15. Jahrhundert zurück. [3] Namhafte Traditionsorchester wie z. B. das Bayerische Staatsorchester, die Sächsische Staatskapelle Dresden, die Staatskapelle Weimar oder die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin entstanden im 16. Jahrhundert, weitere an den deutschen Fürstenhöfen im 17. und 18. Jahrhundert. Auf die höfischen und kirchlichen Ensemblegründungen folgte im 19. und 20. Jahrhundert die Entwicklung einer bürgerlichen Orchesterkultur. Seit den 1920er Jahren und in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Rundfunkensembles und weitere kommunale und staatliche Orchester in Ost- und Westdeutschland hinzu. [4] Weiter bereichert wird die professionelle Orchesterlandschaft durch zahlreiche Orchester und Ensembles der freien Szene, die vor allem seit den 1970er Jahren von Musiker*innen selbst gegründet wurden und die in der Regel von der öffentlichen Hand und weiteren Institutionen nicht institutionell, sondern meist nur anteilig und projektbezogen gefördert werden. [5]

Überblick

Die professionelle, überwiegend öffentlich finanzierte Orchesterlandschaft Deutschlands mit gegenwärtig 129 Klangkörpern beruht im Wesentlichen auf vier Säulen: Da sind zum einen die 81 Theaterorchester, die vor allem die Sparten Oper, Operette, Musical der Stadt- und Staatstheater bedienen. Das Spektrum reicht von großen, international renommierten Opernhäusern wie in Berlin, Hamburg, Stuttgart oder München bis hin zu kleinen Bühnen wie in Lüneburg, Annaberg-Buchholz oder Hildesheim. Darunter befinden sich auch Orchester, die als „Konzertorchester mit Theaterdiensten“ fungieren, bei denen aber der Theaterdienst überwiegt. Die zweite Säule bilden 29 Konzertorchester (darunter ein ziviles Blasorchester), die zum größten Teil oder ausschließlich im Konzertsaal tätig sind. Die Spitzenposition nehmen hier unbestritten die Berliner Philharmoniker ein, gefolgt von vielen weiteren international bedeutenden Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, den Bamberger Symphonikern, dem Konzerthausorchester in Berlin und dem Gewandhausorchester in Leipzig, um nur einige der größten zu benennen. Die dritte Säule bilden acht Kammerorchester, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden und die in der Regel ohne eigene Bläserbesetzung als reine Streichorchester ganzjährig arbeiten, wie z. B. das Stuttgarter Kammerorchester, das Württembergische Kammerorchester Heilbronn oder das Münchner Kammerorchester. Die vierte Säule schließlich besteht aus den Rundfunkklangkörpern der ARD-Anstalten und der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH (ROC) Berlin: elf Rundfunk- und Rundfunk-Sinfonieorchester, vier Big Bands und sieben Rundfunkchöre (s. u.).

Ab den 1920er Jahren wurden sprachlich alle vorgenannten Konzert-, Rundfunk- und Theaterorchester als sogenannte „Kulturorchester“ bezeichnet, da sie – so die vor allem im Nationalsozialismus ideologisch eingefärbte Definition – „überwiegend ernst zu wertende Musik“ spielten. Damit erfolgte eine Abgrenzung von Unterhaltungs-, Revue-, Operetten- und anderen Orchestertypen. [6] Im Flächentarifvertrag, der für rund hundert Orchester der Kommunen und Länder gilt, wurde der Kulturorchesterbegriff erst im Jahr 2019 offiziell durch Neuabschluss des „Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern“ (TVK) abgelöst (s. u.). Das entscheidende Kriterium ist, dass die Berufsorchester überwiegend öffentlich und institutionell (aus Steuermitteln oder der Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk) finanziert werden, mit einem festen Personalbestand ganzjährig tätig sind und keine reine Unterhaltungs- oder Marschmusik spielen. Hinzuweisen ist auf weitere professionelle Orchester und Kammerorchester, die entweder (meist als GbR oder GmbH) mit einem Stamm selbstständiger Orchestermitglieder oder teilweise mit stärkerer öffentlicher Finanzierung auch mit fest angestellten Mitgliedern arbeiten. Hierzu zählen beispielsweise die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Concerto Köln, das Freiburger Barockorchester, die Kammerakademie Potsdam oder das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau sowie (Projekt-)Orchester, die ohne oder überwiegend ohne öffentliche Finanzierung arbeiten, z. B. die Philharmonie Merck, die 2017 gegründeten Würth Philharmoniker oder das Jewish Chamber Orchestra Munich. (Zu diesem Thema siehe auch den Beitrag „Freie Ensembles“ von Richard Lorber und Tobias Schick.)

Professionelle Orchester bestehen auch in den Bereichen von Polizei, Bundespolizei und Bundeswehr, sind aber überwiegend als Blasorchester- und Big Band-Formationen tätig. Einzelne, immer wieder neu zusammengestellte Orchesterformationen spielen auf Produktionsdauer im Bereich der kommerziellen Musicalunternehmen vorwiegend in Hamburg, Berlin und Stuttgart. Die Zahl der Kurorchester schließlich, die bis in die 1970er Jahre immer eine wichtige Durchgangsstation für Musikstudierende und den jungen Orchesternachwuchs waren, ist auf eine kaum noch wahrnehmbare Zahl zurückgegangen. Aus Kostengründen engagieren viele Kurbäder kleine Musik-Formationen – vorwiegend aus Osteuropa – nur noch für eine Saison.

„Die Gesamtzahlen belegen, dass die öffentlich finanzierten Theater und Orchester nicht bloße Zuwendungsempfänger, sondern mit teilweise mehreren hundert hoch spezialisierten Mitarbeitenden durchaus gewichtige kommunale Wirtschaftsbetriebe sind und regional eine Nachfrage- und Angebotsmacht darstellen.“

Tarifregelungen, Eingruppierung in Vergütungsgruppen und Orchestergrößen

Der „Tarifvertrag für Musiker in Konzert- und Theaterorchestern“ (TVK) regelt die Arbeitsbedingungen und die Vergütung der Mitglieder in den öffentlich finanzierten Orchestern und findet flächendeckend für die meisten Theaterorchester sowie einzelne Konzertorchester Anwendung. Diese Flächentarifsituation für Orchester ist weltweit einzigartig. Der TVK stammt ursprünglich aus dem Jahr 1971 und wurde zuletzt 2019 redaktionell überarbeitet und neu abgeschlossen. Für die Rundfunkensembles gelten jeweils die besonderen Tarifbestimmungen der einzelnen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

Die Theaterorchester werden nach ihrer Besetzung und Planstellenzahl in die Vergütungsgruppen A bis D eingeordnet. Theaterorchester, die nicht über mindestens 56 Planstellen verfügen, gehören der niedrigsten Vergütungsgruppe D an. Zwischen 56 bis 65 Planstellen gilt die Vergütungsgruppe C, ab 66 die Vergütungsgruppe B, ab 78 die Vergütungsgruppe B/F (F steht für „Fußnote“, da die gezahlte Vergütungszulage in einer Fußnote der Vergütungstabelle geregelt ist). Ab 99 Planstellen erfolgt die Einstufung in die Vergütungsgruppe A. Zwischen 99 und 129 Planstellen kann wiederum eine der Höhe nach variable Fußnotenzulage gezahlt werden (Vergütungsgruppe A/F2), ab 130 Planstellen ist zwingend eine Fußnotenzulage (Vergütungsgruppe A/F1) zu zahlen. Dies ist die oberste normale tarifliche Vergütungsgruppe. Insgesamt gibt es also sieben tarifliche Vergütungsgruppen. Entscheidend für die Eingruppierung ist nicht die Zahl der tatsächlich besetzten, sondern der im Haushalts- und Stellenplan ausgewiesenen Planstellen. Die Eingruppierung der Theaterorchester nach bloßer Kopfstärke und nicht nach künstlerischer Leistungsfähigkeit ist seit Jahrzehnten nicht ganz unumstritten. Das argumentative Gegenbeispiel bilden mehrere westdeutsche Kammerorchester, die – obwohl nur 14 bis 21 Musiker stark – überwiegend eine Vergütung nach Vergütungsgruppe A zahlen. Konzertorchester, also solche, die ausschließlich oder überwiegend Konzerte spielen, sind durch einen gesonderten Tarifvertrag in die vorgenannten Vergütungsgruppen eingeordnet und/oder verfügen ganz überwiegend über einen eigenen Haustarifvertrag, der die Vergütung regelt. Auch für besonders große und renommierte Theaterorchester bestehen Haustarifverträge, die u. a. die Vergütungen, Arbeitszeiten und Abgeltungen von Medienrechten gesondert regeln.

An der Spitze der deutschen Orchester im Vergütungsbereich stehen die Berliner Philharmoniker, gefolgt vom Bayerischen Staatsorchester, der Staatskapelle Berlin und den großen Rundfunk-Sinfonieorchestern in München, Köln, Stuttgart und Hamburg. Auf der zweiten Stufe – meist noch oberhalb der Vergütungsgruppe A/F1 – folgen Orchester wie das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, die Münchner Philharmoniker, das Gewandhausorchester in Leipzig, die Sächsische Staatskapelle Dresden, die Dresdner Philharmonie, die Bamberger Symphoniker, das Philharmonische Staatsorchester Hamburg, das Gürzenich-Orchester Köln sowie weitere Rundfunksinfonie- und Rundfunkorchester. Die weiteren kommunalen und staatlichen Opern- und Konzertorchester verteilen sich sodann auf die angesprochenen TVK-Vergütungsgruppen, wobei es auch durchaus Orchester gibt, die vereinzelt unterhalb der Vergütungsgruppe D bezahlt werden.

Als Vergleichsmaßstab für die Vergütungsgruppen der TVK-Orchester kann in etwa Folgendes gelten: Die Vergütung eines Mitglieds in einem B-Orchester entspricht in etwa der einer nicht verbeamteten Grundschullehrkraft, in einem A-Orchester der einer Gymnasiallehrkraft und in einem A/F1-Orchester ungefähr der Professorenvergütung an einer Musikhochschule, wobei sich die Relationen in den vergangenen Jahren zu Ungunsten der Orchester verschoben haben. Die Orchestermitglieder sind in der Regel in einem unbefristeten, aber kündbaren Angestelltenverhältnis und nicht als Beamte beschäftigt.

Geschlechterverhältnisse

Die Zahl weiblicher Orchestermitglieder ist seit den 1960er Jahren stetig gestiegen und wächst weiter. In der Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren sind bereits über 50 Prozent der Orchestermitglieder Frauen (vgl. Versichertenstatistik im Geschäftsbericht 2021 der VddKO). [7] Ausführlich beleuchtet dies die Orchestererhebung des Deutschen Musikinformationszentrums aus dem Jahr 2021. Diese zeigt, dass Frauen insgesamt in den Berufsorchestern mit 39,6 Prozent relativ stark vertreten, jedoch in den Führungspositionen mit einem Anteil von 30 Prozent unterrepräsentiert sind. In den höchst vergütenden Orchestern (über AF/1) liegt der Frauenanteil insgesamt niedriger bei 34,5 Prozent. In höheren Dienststellungen sind dort mit 21,9 Prozent noch weniger Frauen vertreten (vgl. den Themen-Fokus Am Pult der Zeit!? Chancengleichheit in Berufsorchestern). Dabei wurden in den deutschen Berufsorchestern bereits in den 1970er Jahren Maßnahmen ergriffen, um einen fairen Zugang von Frauen zu Anstellungen im Orchester zu ermöglichen. Zumindest in den ersten Runden vieler Vorspiele wurde das Spiel hinter dem Vorhang eingeführt (vgl. den Beitrag Kleider zwischen Fräcken: Frauen im Orchester von Kathrin Bellmann).

Dirigentinnen sind nach wie vor in der absoluten Minderzahl, vor allem auf Chefpositionen (vgl. auch den Beitrag „Frauen am Dirigierpult“ von Anke Steinbeck.). Dieser Zustand wird sich nur langsam verändern, soweit nicht eine gezieltere Personalentwicklung durch die Rechtsträger der Orchester erfolgt. An den deutschen Musikhochschulen liegt der Anteil der weiblichen Studierenden im Fach Dirigieren bereits bei über 36 Prozent. [8]

Während Geschlechterverhältnisse regelmäßig untersucht werden, stehen quantitative Betrachtungen weiterer Diversitätsaspekte noch aus. Eine Einzelfallstudie qualitativer Art liegt von Seiten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vor; sie beschäftigt sich mit den Erfahrungen von Orchestermusiker*innen mit einer Herkunftsgeschichte aus der Türkei sowie dem Nahen und Mittleren Osten in und um deutsche Berufsorchester. [9]

Strukturveränderungen – Auflösungen, Fusionen, Rechtsformänderungen

Ende des Strukturwandels nach der deutschen Wiedervereinigung

Nach der deutschen Wiedervereinigung erfolgte ein gravierender Strukturwandel in der Theater- und Orchesterlandschaft. In dessen Verlauf wurden – vorrangig in den östlichen Bundesländern – etliche Theater und Orchester aus finanziellen Gründen fusioniert, verkleinert oder ganz aufgelöst. Dies betraf im Orchesterbereich auch größere Orchester in ehemaligen Bezirkshauptstädten wie u. a. Schwerin, Erfurt, Potsdam oder Suhl sowie einzelne Rundfunkklangkörper des ehemaligen DDR-Rundfunks in Berlin und Leipzig. Die Karte der Orchesterstandorte (vgl. Abbildung 1) zeigt, wie die Orchesterlandschaft 1990 nach der deutschen Wiedervereinigung aussah und wie sie sich seitdem vor allem durch Fusionen und Auflösungen verändert hat.

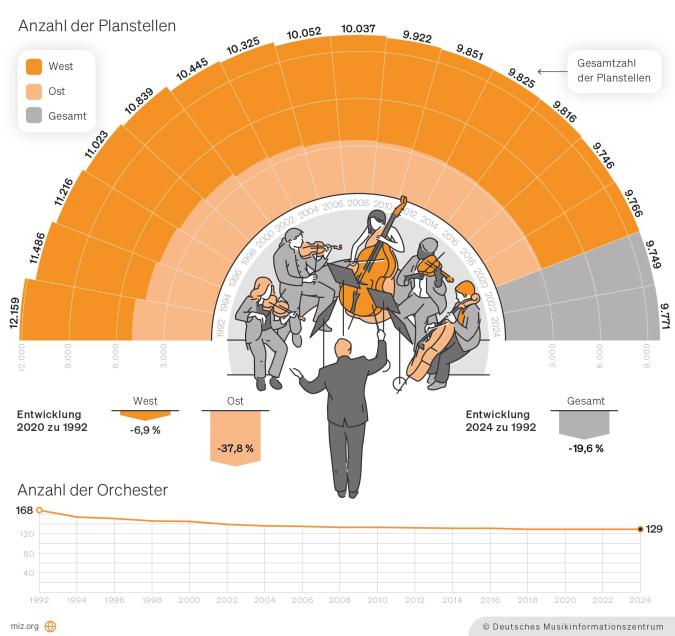

Parallel zu der besonderen Entwicklung in den östlichen Bundesländern und im ehemaligen Ost-Berlin kam es allerdings auch in den alten Bundesländern – schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen – zu gravierenden Strukturanpassungen, angefangen von der Auflösung des Musiktheaters in Oberhausen im Jahr 1992 über die Insolvenz der Philharmonia Hungarica (Marl) im Jahr 2001 und der Abwicklung und Insolvenz der Berliner Symphoniker im Jahr 2004, die seitdem nur noch als Projektorchester arbeiten. Bei der ersten gesamtdeutschen Erfassung im Jahr 1992 gab es noch 168 öffentlich finanzierte Konzert-, Theater-, Kammer- und Rundfunkorchester; seitdem wurden 39 Ensembles aufgelöst oder fusioniert.

Die Zahl der ausgewiesenen Musikerplanstellen ging seit 1992 von 12.159 auf 9.771 im Jahr 2024 zurück, also um rund 2.400 bzw. 20 Prozent (vgl. Abbildung 2). Durch einige neu geschaffene Planstellen bei einzelnen Orchestern in den alten Bundesländern gab es zwischenzeitlich sogar eine leichte Zunahme der Planstellenzahl. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung kann eine grundlegende Konsolidierung der Orchester- und Planstellensituation konstatiert werden.

Rechtsformänderungen

Der Umbruch in den 1990er Jahren wurde auch durch die Suche nach örtlich geeigneten Rechtsformen für Orchester und Theater begleitet – wiederum mit Schwerpunkt in den östlichen Bundesländern. Dies führte vereinzelt zu Bildungen öffentlich-rechtlicher Zweckverbände, z. B. Thüringer Landestheater Eisenach-Rudolstadt-Saalfeld (der Verbund wurde inzwischen wieder aufgelöst), Nordharzer Städtebundtheater Halberstadt (Sachsen-Anhalt) oder eingetragener Vereine, z. B. Thüringen Philharmonie Gotha, Theater Zeitz, ganz überwiegend aber zur Gründung von GmbHs. Seit 1990 hat es im Bereich der öffentlich finanzierten Orchester bundesweit 44 GmbH-Gründungen bzw. Überleitungen in GmbH-Trägerschaft gegeben, die meisten davon in den neuen Bundesländern. [10] Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt etwa Mitte der 1990er Jahre. Die allgemeinen Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich konnten jedoch durch diese Privatisierungen und Auslagerungen der Orchester aus den öffentlichen Haushalten nicht aufgefangen werden. Auch aus diesem Grund ebbte die Privatisierungswelle nach rund 20 Jahren auch wieder ab.

Daneben gab es seit 1990 auch 13 Eigenbetriebsgründungen, bei denen die Orchesterbetriebe rechtlich zwar im unmittelbaren Einflussbereich der öffentlichen Hand verblieben, aber wirtschaftlich eine größere Eigenständigkeit und flexiblere Handlungsspielräume eingeräumt bekamen. Prominentes Beispiel für diese Rechtsform sind Gewandhaus und Gewandhausorchester in Leipzig. Die privatrechtlichen, eingetragenen Vereine hatten nicht immer dauerhaften Bestand und mündeten häufig in die Gründung von GmbHs. Ein Problem scheint hierbei darin zu liegen, dass die Rechtsform des eingetragenen Vereins für den Betrieb eines Orchesters mit einem oft millionenschweren Haushalt bei gleichzeitiger Mischung der Mitglieder aus natürlichen und juristischen Personen (in der Regel Kommunen) keine angemessenen Handlungsinstrumente bereithält. Insbesondere sind die ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstände oftmals mit erheblichen Rechts-, Finanz- und Haftungsfragen konfrontiert und manchmal auch überfordert. Die Insolvenzen der Trägervereine in Marl (2001), Zeitz (2003) und bei den Berliner Symphonikern (2004) mögen ein Beleg hierfür sein. In Kiel wurde 2007 erstmals ein Stadttheater in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt. 2023 wurde vom Freistaat Bayern beschlossen, das Stadttheater Regensburg zum Staatstheater aufzuwerten, bis zu 50 Prozent des Zuschusses zu übernehmen, den Betrieb aber in der bisherigen Rechtsform fortzuführen.

Rechtsform Stiftung

Seit Anfang der 2000er Jahre wurde häufiger auch die Rechtsform der Stiftung als Trägerinstitution für Theater- und Orchesterbetriebe gewählt, so bislang in Meiningen, wo in die (privatrechtliche) Theater- und Orchester-Stiftung allerdings auch die ehemals herzoglichen Museen einbezogen sind, bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und seit dem Jahr 2002 bei den Berliner Philharmonikern; letztere als öffentlich-rechtliche Stiftung. Seit 2004 werden die drei Berliner Opernhäuser (Deutsche Oper, Staatsoper Unter den Linden und Komische Oper) als „Stiftung Oper in Berlin“ geführt. Weitere Stiftungsgründungen erfolgten 2004 beim Brandenburgischen Staatstheater Cottbus und beim Staatstheater Nürnberg, 2005 bei den Bamberger Symphonikern, 2012 beim Württembergischen Kammerorchester sowie 2018 beim Theater und Philharmonischen Orchester Augsburg.

Der Vorteil der zunehmend gewählten Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Stiftung liegt darin, dass sie in der Regel nicht insolvenzfähig ist, also dauerhaft und verlässlich öffentlich finanziert werden muss. Dies erhöht das Vertrauen der Belegschaft und die Reputation der Einrichtung in der Öffentlichkeit und bei (privaten) Geldgebern. Da – anders als z. B. bei den millionenschweren nordamerikanischen Opern- und Orchesterstiftungen – ein eigenes namhaftes Stiftungskapital nicht vorhanden ist, bleiben diese Institutionen als reine Zuwendungsstiftungen unverändert von den Finanzzuweisungen der öffentlichen Hand abhängig. In der Regel bis zu fünfjährige Zuwendungsverträge geben aber eine weitaus größere Planungssicherheit, als dies gegenwärtig bei den meisten der anderen Rechts- und Betriebsformen der Fall ist.

Vereinzelt sind auch private Freunde und Förderer der Orchester nicht mehr nur als Verein organisiert, sondern wählen ebenfalls ersetzend oder ergänzend die Stiftungsform (z. B. beim Mainfranken Theater Würzburg, der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford, der in Hilchenbach ansässigen Philharmonie Südwestfalen, dem Niedersächsischen Staatstheater Hannover, dem Theater und Orchester Heidelberg und dem Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz).

Orchesterfinanzierung und Spielräume

Die deutschen Berufsorchester finanzieren sich überwiegend aus den Zuwendungen der öffentlichen Hand, insbesondere von Ländern und Kommunen, bzw. aus der Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Bund hat sein Engagement zuletzt verstärkt: durch Einstieg in die finanzielle Förderung der Berliner Philharmoniker und der Stiftung „Oper in Berlin“ seit Januar 2018 im Hauptstadtkulturvertrag, aber auch durch das Bundesprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“, aus dem seit 2017 bundesweit über 30 Orchester Zuwendungen für besondere Projekte erhielten. Die Einspielergebnisse und Eigeneinnahmen sind sowohl in den verschiedenen Sparten (Musiktheater, Konzert usw.) als auch regional sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt und langjährigen Mittel liegen sie bei etwa 18 Prozent des Etats, oftmals darunter, vereinzelt darüber. Die Eigeneinnahmen lassen sich auch nicht beliebig erhöhen. Begrenzte Saal- und Platzkapazitäten, kleinere Einzugsgebiete einzelner Orchester, gewohnt bezahlbare Kartenpreise und das geschichtlich gewachsene Bewusstsein der Bevölkerung für staatliche Kulturförderung lassen kurzfristige, nachhaltige Einnahmesteigerungen und eine zu starke Erhöhung von Eintrittspreisen nicht zu. Andererseits bietet eine dynamische Preisgestaltung („dynamic pricing“) bei besonders hoch nachgefragten Veranstaltungen das Potenzial, Umsätze zu steigern.

Im Vergleich zu anderen Ländern, z. B. den USA, verhindern auch wettbewerbs- und datenschutzrechtliche Beschränkungen mögliche weitergehende Direktmarketing-Aktivitäten von Theater- und Orchesterträgern. Die vergleichsweise sehr viel geringere Personalstärke deutscher Orchesterverwaltungen bremst teilweise den dringend erforderlichen zusätzlichen PR-, Kommunikations-, Marketing- und Vermittlungsaufwand zur Erreichung neuer, differenzierter und diverserer Zielgruppen. Dies gilt auch für den Einsatz sozialer Medien und digitaler Vermittlungsformate. Als Faustformel kann gelten, dass ein deutsches Konzertorchester (ohne den Betrieb eines eigenen Konzertsaals) etwa zehn Prozent seines künstlerischen Personals in Management und Verwaltung beschäftigt (auf 100 Orchestermitglieder kommen also ca. zehn Verwaltungs- und Managementkräfte, teilweise sogar weniger). Demgegenüber sind die Personalstäbe (Vollzeit und Teilzeit) insbesondere der nordamerikanischen Orchester in der Regel größer als die Zahl des künstlerischen Personals. Der Aufwand für Fundraising, Sponsoring und Marketing ist für die dortigen Orchester mangels angemessener direkter öffentlicher Finanzierung ungleich intensiver. Durch die erheblichen Steuerprivilegien für private Geldgeber und Unternehmen ist die Kulturfinanzierung in den USA dem Grunde nach aber auch eine öffentliche, wenn auch nur indirekt.

Wie empfindlich die staatsferne Kulturfinanzierung in den USA ist, zeigten schon die Folgen der globalen Finanzkrise 2008/09: Die Stiftungsvermögen und -erträge nordamerikanischer Orchester und Opernhäuser schrumpften teilweise dramatisch, mit gravierenden Folgen für diese Einrichtungen (Einschnitte bei Personal, Programm, Projekten und Gehältern bis hin zu Insolvenzen, wobei der amerikanische Begriff einer „bankruptcy“ nicht automatisch die Betriebsabwicklung, sondern meist eine besondere Form der Entschuldung mit Sanierung und Betriebsfortführung meint). Auch die weltweite Corona-Pandemie führte 2020 bei einzelnen US-Orchestern zu gravierenden Einschnitten: Das Orchester der Metropolitan Opera (MET) in New York war zeitweise komplett aufgelöst. In Deutschland war in dieser Zeit kein Orchester existenziell bedroht, rund 100 Orchesterträger machten aber zeitweise vom Instrument der Kurzarbeit Gebrauch.

Freiwilliges bürgerschaftliches Engagement in der Organisation professioneller Orchester wird erst vereinzelt etabliert, so beispielsweise im Besucherdienst der Berliner Philharmoniker oder des Konzerthauses Berlin. Einige Einrichtungen nutzen die Möglichkeiten eines „Freiwilligen Sozialen Jahres“ in der Kultur für die Bereiche Musikvermittlung, Community Music und im Orchestermanagement.

Fördervereine und Freundeskreise existieren zwar und sind auch wichtig, denn sie verbreitern die Basis für ein regionales Kulturverständnis und -bewusstsein; sie spielen aber ebenso wie das Sponsoring wirtschaftlich keine wirklich bedeutsame Rolle für die Orchesterfinanzierung. Das deutsche Steuerrecht bietet gegenwärtig nur geringe Anreize für eine Verstärkung von Sponsoren-, Spender und Stifterleistungen, die bislang ohnehin nur zur Unterstützung einzelner Projekte oder „Events“ dienen.

Veranstaltungs- und Besuchszahlen, Einspielergebnisse und Gesamtetats

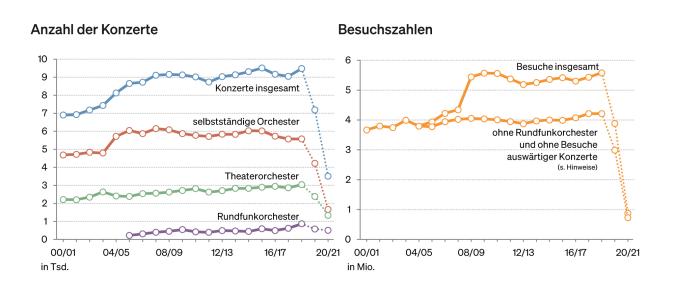

Trotz der beschriebenen Strukturveränderungen verzeichnet die aktuelle Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins einen kontinuierlichen Anstieg der Konzertveranstaltungen, von 6.900 in der Spielzeit 2000/01 auf 9.200 vor Ausbruch der Corona-Pandemie (vgl. Abbildung 3). Allerdings sind die Rundfunk- und Rundfunk-Sinfonieorchester hinsichtlich ihrer Veranstaltungen und Besuchszahlen in der Erhebung nur teilweise erfasst. Die Zahl der Besuche entwickelte sich im Wesentlichen parallel und überschritt in der Spielzeit 2006/07 erstmals die Vier-Millionen-Marke. Die seit etwa dem Jahr 2015 ganz überwiegend positiven Saisonbilanzen, hohe Auslastungszahlen und erfreulichen Geschäftsberichte vieler Musiktheater, Konzerthäuser und Orchester der vergangenen Jahre sprechen inzwischen für eine im Grundsatz gute Entwicklung beim Musikpublikum.

Die zeitweisen Einschränkungen des Spielbetriebs während der Corona-Pandemie zwischen März 2020 bis Frühjahr 2022 haben naturgemäß zu einem massiven Rückgang der Publikumsauslastung geführt. Orchester und Theater, die ihre Abonnements während der Pandemie ausgesetzt hatten, haben größere Probleme mit der Rückgewinnung des Stammpublikums als solche, die ein eingeschränktes Angebot aufrecht erhalten haben. Dies ist eine der Erkenntnisse einer bundesweiten Trendbefragung von Dezember 2022 / Januar 2023, an der 122 von 129 Orchestern teilnahmen. [11]

Die Deutsche Orchestervereinigung (seit Oktober 2022: unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung) hat für die Spielzeit 2017/18 (letzte volle Erhebung vor der Corona-Pandemie) insgesamt rund 15.000 Konzertveranstaltungen bei allen Orchestern und Rundfunkensembles (mit Rundfunkchören und Big Bands) gezählt, davon 6.025 Sinfonie- und Chorkonzerte (einschließlich Auslandsreisen). Erstmals seit Erhebung der Konzertstatistik lag die Zahl der musikpädagogischen Veranstaltungen (Kinder- und Jugendkonzerte, Schülerkonzerte, Workshops in Schulen) mit insgesamt 6.325 über den regulären Sinfonie- und Chorkonzert-Veranstaltungen. Diese Entwicklung (vgl. Abbildung 4) zeigt, welche besondere Bedeutung die immer zahlreicheren Aktivitäten der Orchester im Bereich der Musikvermittlung, also Kinder-, Jugend- und Schulkonzerte sowie Workshops, bereits erlangt haben. Genaue Besuchszahlen konnten leider nicht erhoben werden, da sie bei Schul- und Open-Air-Veranstaltungen, aber auch bei Gastspielen nicht immer erfasst werden.

Der Besucheransturm auf die Elbphilharmonie Hamburg, auf das Musikforum Ruhr in Bochum, auf den wiedereröffneten Kulturpalast in Dresden und auf viele weitere neue oder renovierte Spielstätten konnten seit etwa dem Jahr 2015 als Zeichen einer Trendwende der Attraktivität von Klassik-Musikerveranstaltungen gedeutet werden. Problematisch bleibt die genaue Erfassung, Aufschlüsselung und Einbeziehung von Besuchszahlen der Konzerthäuser wie z. B. in Dortmund, Essen oder Hamburg und der großen deutschen Musikfestivals (Schleswig-Holstein Musik Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Rheingau Musik Festival), da hier inländische und ausländische Orchester sowie zahlreiche sonstige Ensembles auftreten, eine einheitliche Besuchsstatistik aber nicht erhoben wird.

Die Besuchs- und Auslastungszahlen der Musiktheaterveranstaltungen und Konzerte der Theaterorchester (ohne Konzertorchester) haben sich nach der Theaterstatistik zwischen 2000/01 und 2016/17 nicht wesentlich verändert und sind im Schnitt mit Auslastungsquoten zwischen 70 und 80 Prozent auf hohem Niveau relativ konstant geblieben. [12] Es ist davon auszugehen, dass der durch die Corona-Pandemie bedingte Rückgang der Besuchszahlen zwischen 2020 und 2022 vollständig ausgeglichen werden wird. Immer mehr Musiktheater und Orchester versuchen durch verbesserte Abonnements- und Angebotsstrukturen neues Publikum anzusprechen und zu binden. Dies gelang bereits in der Vergangenheit immer besser; so konnte z. B. die Tonhalle Düsseldorf zwischen 2014 und 2018 ihre Abonnentenzahl auf über 4.900 mehr als verdoppeln. Auch zahlreiche Opern- und Konzerthäuser haben vor der Corona-Pandemie neue Besucherrekorde gemeldet, sodass mehr als fraglich ist, ob und inwiefern immer noch von dem bereits seit Jahrzehnten prophezeiten Aussterben des Publikums die Rede sein kann (vgl. dazu auch den Beitrag „Musikpräferenzen und Musikpublika“ von Karl-Heinz Reuband).

Die Gesamtzahlen belegen, dass die öffentlich finanzierten Theater und Orchester nicht bloße Zuwendungsempfänger, sondern mit teilweise mehreren hundert hoch spezialisierten Mitarbeitenden durchaus gewichtige kommunale Wirtschaftsbetriebe sind und regional eine Nachfrage- und Angebotsmacht darstellen. Dies führt einerseits zu einem unmittelbaren Rückfluss im Steueraufkommen und lässt andererseits weitere örtliche Wirtschaftszweige mittelbar oder unmittelbar an den ökonomischen Aktivitäten der Theater- und Orchesterbetriebe partizipieren.

Situation der Rundfunkensembles

Mit dem Aufbau und der ständigen Veränderung öffentlich-rechtlicher Rundfunkstrukturen nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Umbau des DDR- und des Westberliner Rundfunks gingen auch gravierende Strukturanpassungen für die jeweiligen Rundfunkklangkörper einher. Die Zahl der Rundfunk-Sinfonieorchester ist zuletzt im September 2016 durch die Fusion der SWR-Orchester aus Freiburg/Baden-Baden und Stuttgart zum SWR Symphonieorchester am Standort Stuttgart weiter zurückgegangen. Die Rundfunkklangkörper sind unverändert ein Standbein für hochwertige Musikproduktion, für professionelle Musikvermittlung, ambitionierte Programmpolitik und Förderung der zeitgenössischen Musik in Deutschland. Sie sind damit Bestandteil des in den Rundfunkstaatsverträgen festgeschriebenen Kultur- und Bildungsauftrags.

Aktuell gestalten sich der Bestand und die Trägerschaften der Rundfunkklangkörper wie folgt: Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) als Vier-Länder-Anstalt unterhält in Hamburg das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Bigband und das NDR Vokalensemble sowie in Hannover die NDR Radiophilharmonie. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) betreibt in Köln das große Sinfonieorchester, das kleinere Funkhausorchester, den WDR Rundfunkchor und die WDR Bigband. Der Hessische Rundfunk (hr) hatte ursprünglich ebenfalls vier Klangkörper am Standort Frankfurt/Main; heute bestehen noch das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband. Der Südwestdeutschen Rundfunk (SWR) ist Träger des SWR Symphonieorchesters und des Vokalensembles am Standort Stuttgart. Die SWR Bigband (hervorgegangen aus dem Erwin-Lehn Südfunk Tanzorchester) wird als GmbH nicht unmittelbar vom SWR getragen. Die Deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern wird nach Fusion im Jahr 2007 als Gemeinschaftseinrichtung von SWR und Saarländischem Rundfunk (SR) betrieben. Der Bayerische Rundfunk (BR) betreibt in München das große Symphonieorchester des BR, das kleinere Münchner Rundfunkorchester sowie den Chor des BR. Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) bestehen von ursprünglich fünf Klangkörpern des Senders Leipzig (1990) heute noch das MDR Sinfonieorchester und der Chor des MDR. Der MDR trägt auch den 1948 gegründeten MDR-Kinderchor, in dem Kinder ab dem dritten Lebensjahr systematisch an das Chorsingen herangeführt werden.

Ein Sonderfall ist die Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH (ROC) Berlin, die nach 1990 durch Erweiterung der Westberliner Radio-Symphonie Orchester (RSO) GmbH gebildet wurde. Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland (35 Prozent), das Land Berlin (20 Prozent), Deutschlandradio (40 Prozent) und der RBB (5 Prozent). Die ROC ist Trägerin des Deutschen Symphonieorchesters Berlin (vormals RSO), des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, des Rundfunkchores Berlin und des RIAS Kammerchores. Die RIAS Bigband wurde von der ROC im Jahr 2009 aufgelöst.

Die politische, gesellschaftliche, teilweise populistisch geführte Debatte um Auftrag, Ausstattung, Programmangebote und auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks macht auch vor der Hinterfragung der Ausgaben und des Bestands der Klangkörper nicht halt. Bei alledem darf nicht übersehen werden, dass alle Klangkörper der ARD (Orchester, Chöre, Big Bands) ca. 180 Millionen Euro im Jahr kosten, was lediglich etwa 41 Cent des monatlichen Rundfunkbeitrags für Privathaushalte ausmacht.

Während der Corona-Pandemie gehörten die Rundfunkklangkörper zu den wenigen Ensembles, die aus ihren Sende- und Konzertsälen sowie Studios weiter Live-Musik und Konzerte über alle möglichen Ausspielwege in Rundfunk, Fernsehen und Live-Stream verbreiteten, während die meisten anderen Veranstaltungsstätten, Konzerthäuser und Theater pandemiebedingt geschlossen waren.

Außerdem leisten die Rundfunkanstalten mit ihren Klangkörpern und deren Veranstaltungsangeboten in ihren jeweiligen Sendegebieten so etwas wie eine kulturelle Grundversorgung. Beispiele: Das WDR Sinfonieorchester geht jedes Jahr mit allen aus seinen Mitgliedern verfügbaren Kammermusikformation auf „Schultour“ und erreicht in zahlreichen Schulen vor Ort in ganz Nordrhein-Westfalen 10.000 Schülerinnen und Schüler – und das gerade in Regionen, in deren Umfeld kein kommunales Orchester ansässig ist. Ergänzend offeriert der WDR ganzjährig Musivermittlungsangebote für Vorschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen sowie multimedial die WDR Klangkiste, eine Musikwerkstatt, die mit dem „Preis Innovation 2020“ ausgezeichnete Play Along App der WDR Big Band und die Sing Along App des WDR Rundfunkchors.

Aktivitäten der Orchester – Hineinwirken in Musikleben und Gesellschaft

Konzert- und Theaterorchester wirken über die Veranstaltung von Konzerten in unterschiedlichsten Formaten und Opernaufführungen hinaus in vielfältiger Weise in das Musikleben hinein. In allen Orchestern bestehen sehr unterschiedliche Kammermusikformationen oder finden sich neu zusammen und bereichern freiwillig und oftmals außerhalb der dienstlichen Verpflichtungen das regionale Konzertleben. Auch die Musikschulen sowie Liebhaber-, Studenten-, Jugend- und Landesjugendorchester, das Bundesjugendorchester und die Kirchenmusik profitieren vom Engagement der Orchestermitglieder. Nicht nur als Instrumentallehrkräfte, sondern auch als Fachmentor*innen dieser nicht professionellen Orchester oder solistisch sind Berufsmusiker*innen hier häufig ehrenamtlich tätig. So gibt es etwa zwischen den Berliner Philharmonikern und dem Bundesjugendorchester eine Patenschaft, die zahlreiche Ebenen der musikalischen Arbeit umfasst, bis hin zum Coaching einzelner Stimmgruppen und Mentoring für einzelne BJO-Mitglieder. Bundesweit bestehen über 50 weitere Patenschaften zwischen Berufs- und Jugendorchestern.

Auch auf dem Gebiet der Kinder-, Jugend-, Familien- und Schulaktivitäten der Orchester gibt es inzwischen eine immer breitere Angebotspalette; dies belegen auch die regelmäßig ermittelten Zahlen (vgl. Abbildung 4). Seit 2007 hat sich das Netzwerk Junge Ohren mit Sitz in Berlin etabliert, in dem sich verschiedene Musikverbände und über tausend Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Luxemburg zusammengeschlossen haben, um länderübergreifend die Musikvermittlungsaktivitäten von Orchestern, Musiktheatern, Konzerthäusern, Festivals und weiteren Akteuren im überwiegend deutschsprachigen Raum zu koordinieren und weiterzuentwickeln. Über mehrere Jahre verlieh das Netzwerk den auch international beachteten Junge Ohren Preis für herausragende Musikvermittlungsprojekte aus dem deutschsprachigen Raum.

Ein in Deutschland relativ neues Feld für Orchester und Konzerthäuser ist Community Music. In Großbritannien schon Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre entstanden, steht hierbei nicht Audience Development im Vordergrund. Bei Community Music geht es um „ein aktives Musizieren in Gruppen, wobei die Musik als Ausdruck dieser Gemeinschaft erarbeitet wird und ihren sozialen Kontext spiegelt.“ [13]

Der musikalische und der soziale Prozess sind dabei gleichberechtigt. Das Angebot richtet sich an alle Menschen unabhängig von Herkunft, Religion und Bildung, Alter, Behinderungen, Geschlecht, Einkommen oder musikalischer Vorbildung. Im Idealfall werden Gruppen von entsprechenden Fachkräften, den Community Musicians, angeleitet und unterstützt. Es geht in erste Linie um das aktive Mitmachen. Erste Community Music Abteilungen bestehen seit 2019 beim Konzerthaus Dortmund und seit der Saison 2022/23 bei der Elbphilharmonie Hamburg. Orchester, Musiktheater und Konzerthäuser, die in einer Kommune als kulturell und sozial relevant wahrgenommen werden wollen, müssen ihre gesellschaftliche Anschlussfähigkeit immer wieder überprüfen.

In diesem Zusammenhang ergeben sich verschiedene Fragen, etwa: Bildet die Zusammensetzung des Konzertpublikums nur eine kleine oder auch breitere Schichten der Bevölkerung ab? Sind im Konzertprogramm auch (zunehmend mehr) Werke von Komponistinnen und außerhalb des europäischen Kulturkanons zu hören?

Ein wichtiger Beitrag der Orchester zum gesellschaftlichen Diskurs zeigte sich in ihrem außergewöhnlichen Engagement angesichts der Entwicklung der Flüchtlingssituation seit Herbst 2014, in der mehr Menschen als je zuvor aus dem Nahen und Mittleren Osten in Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung suchten. In einer beachtenswerten Zahl von Projekten und Veranstaltungen haben Orchester in ganz Deutschland musikpädagogische Projekte für geflüchtete Menschen aller Altersgruppen initiiert, Willkommens- und Benefizkonzerte veranstaltet oder sich anderweitig im Umgang mit Fragen der Migration und Integration beteiligt. Auch im Frühjahr und Sommer 2022 waren es Konzerthäuser, Musikfestivals und Orchester, einschließlich des BJO, die mit vielfältigen Aktionen und Konzerten Spenden sammelten und Unterstützungen für die vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine betroffenen Menschen organisierten.

Obwohl der Kultursektor insgesamt im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen nur sehr wenig Ressourcen verbraucht und der CO2-Ausstoß damit überschaubar ist, gewinnt das Thema Nachhaltigkeit auch für Orchester und Rundfunkklangkörper eine größere Bedeutung. Dies entspricht auch der immer deutlicher artikulierten Erwartungshaltung der Kulturpolitik von Bund, Ländern und Kommunen. Erste Orchester, Opern- und Konzerthäuser haben Klimabilanzen erstellt, um auf dieser Basis geeignete Maßnahmen zu einem nachhaltigeren Handeln zu ergreifen. Orchestermitglieder aus inzwischen über 30 deutschen Berufsorchestern engagieren sich im Verein „Orchester des Wandels“. Der Verein sieht Klima- und Naturschutz als Teil des Kulturauftrags. Seine Mitglieder engagieren sind für Nachhaltigkeit und setzen sich z. B. in kreativen Konzertformaten mit der Klimakrise auseinander. Mit regelmäßigen Benefizkonzerten fördern die Mitglieder das gemeinsame Hauptprojekt des nachhaltigen Anbaus von seltenen Holzarten auf Madagaskar für den Instrumentenbau sowie zahlreiche regionale Projekte zum Klima- und Naturschutz. Für die Nachhaltigkeit im Orchester- und Konzertbetrieb existiert ein entsprechender Leitfaden, der von unisono herausgegeben wurde. [14]

Ausblick

Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Sicherheit der Energieversorgung sowie eine erhöhte Inflation mit steigenden Mieten und Preisen sowie sinkender Kaufkraft hinterlassen naturgemäß auch Spuren im Kultur- und Musikleben. Allerdings scheint es so, dass das Publikum in Konzert und Oper zurückkehrt und das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht werden wird. [15] Dann gilt es, an die Erfolgstrends der hohen Auslastungen von Veranstaltungen anzuknüpfen und diese fortzusetzen.

Neben Aspekten der Kartennachfrage und der Publikumsauslastung bleibt weiter zu beobachten, auf welchem Niveau sich die bis Anfang 2020 weitgehend konsolidierte Finanzierung von Orchester- und Theaterbetrieben durch Länder und Kommunen entwickeln wird. Eine hohe Inflation bedeutet in der Folge steigende Löhne und Gehälter für die Beschäftigten, die die Betriebe nicht aus eigener Kraft refinanzieren können. Denn ein wesentliches strukturelles und systemimmanentes Problem ist der hohe Personalkostenanteil eines Orchesters bzw. Theaters mit ca. 85 Prozent des Gesamtetats, während der Personalkostenanteil bei Ländern und Kommunen lediglich zwischen 30 bis 45 Prozent des Haushalts ausmacht. [16] Um eine lineare Zunahme der Lohnkosten von nur jährlich einem Prozent aufzufangen, müsste die Eigenerwirtschaftungsquote rechnerisch dauerhaft um etwa fünf Prozent gesteigert werden. Das erscheint jedoch als unrealistisch. Daher sind Orchester- und Theaterbetriebe auf einen regelmäßigen Ausgleich steigender Personal- und Sachkosten durch ihre öffentlichen Zuwendungsgeber angewiesen.

Die öffentlich finanzierten Musiktheater und Orchester sind auch nach dem Abklingen der Corona-Pandemie einem Verteilungskampf um öffentliche Finanzmittel ausgesetzt. Die Argumente, die von der Verwaltung und Politik in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit für das angebliche Erfordernis von Kürzungen auch im Kultursektor vorgebracht wurden, haben sich als nicht stichhaltig erwiesen. Zu gering sind letztlich die Anteile der Kulturfinanzierung in den öffentlichen Haushalten im Vergleich zu anderen Ressorts. Seit etwa 2015 hat in der Kulturpolitik vieler Länder und Kommunen ein Umdenken eingesetzt, das eher auf eine stabile Grundfinanzierung der Kulturbetriebe und mehrjährige Finanzierungsperspektiven ausgerichtet ist. Allerdings bestehen hier unverändert starke Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern. Jedoch hat die Corona-Pandemie selbst zu einem Bewusstseinswandel für die Erforderlichkeit einer besseren Finanzierung der freien Szene und freischaffender Künstlerinnen und Künstler geführt.

Für die erfolgreiche Weiterentwicklung der deutschen Orchesterlandschaft bedarf es des entsprechenden politischen Willens zu einer nachhaltigen Finanzierung. Die Debatten hierzu werden auf der jeweiligen Ebene von Bund, Ländern und Kommunen geführt.

Fußnoten

Vgl. Gerald Mertens: Orchestermanagement, 2. Aufl., Wiesbaden 2018, S. 5–6. Dort heißt es: „Weltweit wird die Zahl der ganzjährig spielenden, professionellen Orchester in überwiegend klassisch-sinfonischer Besetzung auf rund 560 bis 600 geschätzt. Rund ein Viertel davon – gegenwärtig 129 – haben ihren Sitz in Deutschland.“

Vgl. ebd. S. 6 sowie Hartmut Broszinski [u. a.]: Kassel, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil Bd. 5, Kas–Mein, Sp. 1–15, Kassel [u. a.] 1996. Sp. 1.

Die Staatskapelle Weimar wurde 1491 gegründet, bestand aber nicht durchgängig, da sie in ihrer Frühzeit eine Male aufgelöst wurde. Vgl. N. N.: Geschichte des DNT, online https://www.nationaltheater-weimar.de/de/ueber-uns/geschichte.php (Zugriff 23.06.2023).

Vgl. Mertens: Orchestermanagement, S. 6.

Vgl. ebd. Siehe außerdem den Beitrag „Freie Ensembles“ von Tobias Schick und Richard Lorber.

Vgl. Martin Rempe: Kunst, Spiel, Arbeit. Musikerleben in Deutschland, 1850 bis 1960, Göttingen 2020, S. 246–252.

Die Daten beziehen sich auf den aktiven Versichertenbestand, d. h. auf die zum Stichtag bei den Mitgliedsorchestern der VddKO beschäftigten Musiker*innen (Pflichtversicherte), auf die bei den Mitgliedsorchestern kurzfristig tätigen und deshalb nicht pflichtversicherte Musiker*innen (Freiwillig Versicherte) sowie auf die Weiterversicherten, die ihre Versicherung zwar durch eigene Beiträge weiterführen, zum Stichtag allerdings kein Beschäftigungsverhältnis mehr bei den Orchestern hatten. Die Frauenanteile ausschließlich unter den Pflichtversicherten bis 45 Jahre fallen etwas niedriger aus, vgl. Statistik „Geschlechter- und Altersverteilung in Berufsorchestern“.

Vgl. dazu auch die Statistik „Studierende in Studiengängen für Musikberufe nach Geschlecht und ausländischer Staatsbürgerschaft“.

Vgl. die Studie „Wie divers sind Orchester? Qualitative Einzelfallstudie unter Orchestermusiker:innen mit einer Herkunftsgeschichte aus der Türkei sowie dem Nahen und Mittleren Osten in und um deutsche Berufsorchester“ von Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz (Hrsg.), 2021.

Siehe „Alphabetische Aufstellung der deutschen Berufsorchester mit Einstufung und Planstellen“, in: das Orchester 2, 2022.

Vgl. die Meldung „unisono-Trendbefragung stellt Rückkehr des Publikums fest“.

Vgl. Deutscher Bühnenverein (Hrsg.): Theaterstatistik 2016/17, Köln 2018.

Alicia de Bánffy-Hall, Burkhard Hill: Community Music, in: Kulturelle Bildung Online, 2017. Online unter: https://www.kubi-online.de/artikel/community-music-einfuehrung (Zugriff: 22. Juni 2023). Vgl. zum Thema Community Music auch den Beitrag „Community Music“ von Alicia de Bánffy-Hall [u. a.].

Siehe unisono: Nachhaltigkeit im Orchester- und Konzertbetrieb. Online unter: https://uni-sono.org/position/nachhaltigkeit-im-orchester-und-konzertbetrieb/ (Zugriff: 23. Juni 2023). Weiterführende Informationen auch im Journalbeitrag „Orchester des Wandels: Ein neues Bewusstsein schaffen“ von Stephan Schwarz-Peters.

Vgl. dazu auch die Meldung „Trendbefragung von unisono“.

Vgl. Gerald Mertens: Orchestermanagement, S. 52–58.