„Kirche und Musik“, das ist eine lange, facettenreiche und insgesamt überaus komplexe Verbindung. Keiner der beiden Begriffe lässt sich umfassend verstehen ohne den jeweils anderen. Einer „Kirche ohne Musik“ fehlten – vokal wie instrumental, gottesdienstlich wie konzertant, im Blick auf professionelle Musik wie auf das Amateurmusizieren – zentrale Ausdrucksmöglichkeiten für den biblisch-christlichen Glauben. Und wer sich, umgekehrt, ein „Musikleben ohne Kirche“ vorzustellen versucht, der muss dabei nicht nur auf geschichtsträchtige Aufführungsorte – von der katholischen Cappella Sixtina im Vatikan über die protestantische Leipziger Thomas- und Nikolaikirche bis zur ökumenischen Kirche der Communauté von Taizé – mit der jeweils charakteristischen Musik verzichten, sondern auch auf den Beruf Kirchenmusiker*in, auf unzählige Inspirationen, Kompositionsaufträge und auf höchst interessante und durchaus spannungsvolle Diskurse, die sich hinter dem harmlosen „und“ verbergen. All dies gilt – unter jeweils anderen „Vorzeichen“ freilich – nicht nur für die Kirchenmusik, sondern insgesamt für den weiten Komplex „Musik in Religionen“, denn auch in den orthodoxen Kirchen, im Judentum und im Islam spielt Musik eine jeweils eigene Rolle. [1]

Wesentlich für den Themenkreis ist außerdem, dass die Kirchen sich insbesondere über musikalische Brücken in viele kulturelle Bereiche hinein öffnen: „Kirchenmusik ist Verkündigung und kulturelles Erleben zugleich“ [2] – etwa, wenn oratorische Aufführungen die Werke geistlicher Musik mitsamt ihrer zumeist biblischen Thematik einem Konzertpublikum näherbringen. Seit Dezember 2017 ist zudem die Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland Teil der UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit – ebenso wie das berühmte Weihnachtslied „Stille Nacht“ und die Partitur der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach.

Vielfalt der Klänge und Reflexionen

Viele Klangfarben prägen die Kirchenmusik: vom Ruf der Glocken über den Gemeindegesang mit alten und zeitgenössischen Liedern bis zur Orgelmusik; vom Gregorianischen Choral über den mehrstimmigen Chorgesang der Kirchen-, Jugend- und Kinderchöre bis zu neuen geistlichen Liedern in popmusikalischen Stilen von Schlager, Gospel oder Song; neuerdings auch „Praise and Worship“ mit meditativen und der Stärkung des gemeinsamen Glaubens dienenden Liedern im Kontext von Lobpreis und Anbetung, wie sie vor allem in charismatisch orientierten Kreisen und bei besonderen gottesdienstlichen Formen (Lobpreisgottesdienste, „Nightfever“-Gottesdienste) erklingen. [3] Neben Komposition und Interpretation spielen in der liturgischen wie konzertanten Kirchenmusik zudem die instrumentale und inzwischen auch die vokale Improvisation eine große Rolle.

Zu den unzähligen Klangfarben kommen seit jeher vielstimmige theologisch-ästhetische Reflexionen. Theolog*innen und Komponist*innen beschreiben Wirkungen des kirchlichen Singens und Spielens oftmals im Rückblick auf Einsichten und Szenen des Alten und Neuen Testaments. [4] Nicht selten wurde dabei versucht, Musik in der Kirche theologisch-argumentativ zu normieren: Welche Stilistik oder welche Instrumente sind der „Musica Sacra“ angemessen? Und wie lässt sich kirchliche Musik von weltlicher abgrenzen, wenn dieser Unterschied überhaupt als relevant betrachtet wird?

Noch differenzierter zeigt sich das Feld, wenn nicht nur das Christentum, sondern auch andere Religionen und deren Musik in den Blick kommen. Feierliche Rezitation und einstimmig-unbegleiteten Gesang als rituellen „Klangleib“ heiliger Texte und kultischer Worte scheint es überall zu geben. Beispiele sind jüdisches Psalmodieren, die Koran-Rezitation sowie buddhistische Mönchsgesänge. Religionsverbindend ist zudem die Vorstellung, dass sakrale Musik nicht das Konzept einer Virtuosität um ihrer selbst willen verfolgt, sondern sich in den Dienst des Glaubens oder ritueller Vollzüge stellt. Auch kennen viele Religionen die Spannung zwischen musikalischer Innovation – im Einsatz von Instrumenten sowie Mehrstimmigkeit und Polyfonie etc. – und deren religiös begründeter Reglementierung. Virulent ist oftmals ein weiterer Gegensatz: die asketische Beschränkung musikalischer Mittel auf der einen Seite sowie deren virtuos-ekstatische Steigerung auf der anderen.

Der Gottesdienst als Zentrum der Kirchenmusik

Ihr wichtigstes Aufgabenfeld hat jede christliche Kirchenmusik in der Feier des Gottesdiensts. Die dabei erwartete und ermöglichte Vielfalt liturgischer Formen, räumlicher Konzepte, vokaler und instrumentaler Besetzungen, je nach Epoche wechselnder Stilrichtungen und nicht zuletzt musikalischer Schwierigkeitsgrade lässt es ratsam erscheinen, den Plural zu wählen und von Musik in Gottesdiensten zu sprechen. Flankiert wird dieses liturgische Zentrum von zwei weiteren Bereichen: zum einen von pädagogisch-kirchenmusikalischen Aktivitäten, etwa in der vokalen Arbeit vom Kinder- bis zum Seniorenchor; zum anderen von vielen konzertanten Aspekten, die eher unter dem Begriff „Musik im Raum der Kirche“ zu fassen sind.

Konzertleben und geistliche Musik

Kirchenmusikalisches Repertoire ist im heutigen Musikleben vielfach konzertant präsent. So erklingt Orgelmusik zwar vorwiegend in Kirchenräumen, aber hier wie auch in Konzerthäusern regelmäßig im Rahmen von Konzertreihen, die über Jahrzehnte bestens eingeführt sind und von einem großen Publikum geschätzt werden. Auch große geistliche Vokalwerke – Bachs Passionen, Händels „Messiah“ oder die Messvertonungen von Mozart, Beethoven und Bruckner – werden nicht nur von Kirchenmusiker*innen aufgeführt. Sie stehen häufig auf dem Programm von Oratorienchören oder Vokalensembles, und sie erklingen, bisweilen mitsamt Choreografie, sowohl in Kirchenräumen als auch in vielen Konzertsälen und Musiktheatern. Auch die mediale Vermittlung durch Tonträger und Radiosendungen trägt dazu bei, dass Kirchenmusik und geistliche Musik aller Epochen und Konfessionen heute so präsent sind wie nie zuvor. Hinzu kommt ein steigendes Interesse an Kirchenmusik bei internationalen Festivals. So beginnen die Salzburger Festspiele seit 2012 mit einer „Ouverture spirituelle“, die nicht zuletzt den Dialog mit Musik der Weltreligionen sucht: 2012 mit dem Judentum, 2013 mit dem Buddhismus und 2014 mit dem Islam; 2018 hieß das Thema „Passion“. Bereits seit 1989 etabliert ist das Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, das jährlich den Preis der Europäischen Kirchenmusik vergibt. Weitere bekannte Festivals in diesem Themenkreis sind u. a. die Fürther Kirchenmusiktage (seit 1964), die Internationale Orgelwoche Nürnberg – Musica Sacra (seit 1951) und das Ökumenische Kirchenmusikfestival Köln (seit 1997).

Ökumenischer Konsens und konfessionelle Akzente

Im gesamten kirchenmusikalischen Themenspektrum zeichnet sich heute ein breiter ökumenischer Konsens ab, vor allem im Blick auf das Repertoire: Mozart- Messen erklingen bei den Protestanten, Schütz-Motetten sind im katholischen Gottesdienst zu hören. Und doch sind nach wie vor auch konfessionelle Unterschiede mit im Spiel, die bereits beim Verständnis des Kirchenraums beginnen. Nach katholischer Auffassung eignet dem eigens geweihten Kirchenraum generell eine besondere Würde, die seine Nutzung einschränkt und die Darbietung rein „weltlicher“ Musik selbst in Konzerten erschwert; das protestantische Verständnis hingegen ist mehr auf die jeweilige Funktion des Raums ausgerichtet, was auch in musikalischer Hinsicht eine vielfältigere Nutzung bis hin zu von Gottesdienst und Kirche völlig losgelösten Events ermöglicht.

Zentrum der Kirchenmusik in lutherischer Tradition ist die Verkündigung der biblischen Botschaft im Medium der Klänge. Dies wird z. B. deutlich in Martin Luthers Chorälen, die das Evangelium „in Schwang bringen“ wollen und deren hymnologischer Nenner heißt: „davon ich singen und sagen will“. Diesem Programm ist die in der Musik Johann Sebastian Bachs gipfelnde protestantische Kantoreitradition durchweg verpflichtet. Einen prinzipiellen Unterschied zwischen weltlichen und kirchlichen Stilen gibt es kaum. Speziell in jüngerer Zeit wurde mit dem Themenjahr 2012 „Reformation und Musik“ [5] im Rahmen der Reformationsdekade sowie mit dem Gedenken an „500 Jahre Reformation Martin Luthers“ im Jahr 2017 auch öffentlich wieder an die protestantischen Grundlagen der Kirchenmusik erinnert.

„Die heutigen Strukturen der Kirchenmusik in Deutschland sind über Jahrhunderte nicht nur in Gemeinden, sondern auch in Klöstern und Schulen gewachsen.“

Auf katholischer Seite stand lange Zeit die Fülle des musikalischen Repertoires für Messfeiern (Liturgie im strengen Sinne) und Stundengebet (z. B. festliche Vesperkompositionen) sowie für Konzerte und musikalische Andachten in einer gewissen Spannung zum theologischen Stellenwert der Musik. Seit jeher gilt sie als Gabe Gottes, die ihre Bestimmung im Lob Gottes findet. Dabei schwingen aber auch Einschränkungen mit: Obwohl Musik den Gottesdienst schöner macht, spielte sie für dessen kirchenrechtliche Gültigkeit kaum eine Rolle. Zudem kam der verkündigende Aspekt der gottesdienstlichen wie der konzertanten Musik kaum je in den Blick der katholischen Theologie. Erst die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils „Sacrosanctum Concilium“ (1963) hat neue Perspektiven eröffnet und zugleich den Antagonismus weltlich – geistlich zugunsten einer mehr integrativen und prozessualen Sicht überwunden: Nun „billigt die Kirche alle Formen wahrer Kunst, welche die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und lässt sie zur Liturgie zu“ (Liturgiekonstitution, Art. 112). Das ist – bei aller Wertschätzung der Gregorianik und der klassischen Vokalpolyfonie – ein klares Bekenntnis zur musikalischen Vielfalt.

Neben der Diskussion über die „erforderlichen Eigenschaften“ gottesdienstlicher Musik zeigt sich bei der Durchführung der Liturgiereform des letzten Konzils bis heute auch die nicht auflösbare Spannung zwischen einer Wertschätzung der kirchenmusikalischen Überlieferung und der aktiven Teilnahme aller Feiernden an Liturgie und Musik. Als neuere Verlautbarung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist die auch ökumenisch viel beachtete Arbeitshilfe „Musik im Kirchenraum außerhalb der Liturgie“ [6] zu nennen. Erstmals werden hier Kriterien nicht für gottesdienstliche Musik, sondern für die „Musik im Kirchenraum“ theologisch-ästhetisch entwickelt.

Auch die beiden wichtigsten deutschsprachigen Gesangbücher zeigen sowohl die ökumenisch-kirchenmusikalische Gemeinsamkeit als auch die konfessionellen Schwerpunkte. Das derzeitige Evangelische Gesangbuch (EG) erschien 1993 bis 1996 in 14 verschiedenen landeskirchlichen Regionalausgaben. Allen gemeinsam ist der mit dem vierstimmigen Choralsatz „Gloria sei dir gesungen“ von Johann Sebastian Bach schließende Hauptteil (Stammausgabe), wohingegen sich die daran anschließenden Regionalteile unterscheiden. Das 2013 in der Nachfolge des alten „Gotteslob“ (1975) erschienene neue katholische „Gotteslob“ für Deutschland, Österreich und Südtirol versteht sich als „Gebet- und Gesangbuch“, das zugleich ein spirituelles „Hausbuch“ sein will. Die Startauflage von drei Millionen Exemplaren konnte bereits in den ersten zwei Jahren nahezu verdoppelt werden. Auch wurden zahlreiche kirchenmusikalische Initiativen zur Einführung des Buchs unternommen: Begleitpublikationen für Chöre und Bands, Kantor*innen und Organist*innen, Einspielungen sämtlicher Lieder und Gesänge des Stammteils durch Chöre des Pueri-Cantores-Verbands, eine vom Deutschen Liturgischen Institut initiierte Aktion „Lieder des Monats“ (2013 bis 2015, in einigen Diözesen bis 2018), Fortbildungskurse, ein mehr als 1.300 Seiten umfassender einbändiger Liederkommentar und vieles mehr. [7]

Strukturen, Verbände und aktuelle Entwicklungen

Die heutigen Strukturen der Kirchenmusik in Deutschland sind über Jahrhunderte nicht nur in Gemeinden, sondern auch in Klöstern und Schulen (wie z. B. beim Leipziger Thomanerchor) gewachsen. Signifikante Unterschiede gibt es je nach katholischer (Erz-)Diözese oder evangelischer Landeskirche. Das Gesamtspektrum ist kaum überschaubar, weil es nicht nur die Kirchenmusik, sondern auch viele musikalische Darbietungen anderer Veranstalter in Kirchenräumen umfasst: Konzerte dörflicher Musikvereine und städtischer Oratorienchöre sowie über professionelle Konzertagenturen vermittelte Aufführungen. All dies ist wichtig im kirchenmusikalischen Selbstverständnis, wobei die Kirchen einerseits gastfreundlich sein wollen, sich andererseits aber musikalischen und theologischen Qualitätsmaßstäben verpflichtet wissen. Entscheidungen darüber, was in einer Kirche erklingen darf, obliegen deshalb in der Regel den pastoral und den musikalisch Verantwortlichen.

Besonders wichtig für die Kirchenmusik ist das Netz der neben- und hauptamtlichen Kirchenmusiker*innen, das alle Bereiche der musikalischen Arbeit in ländlichen wie städtischen Kontexten durchzieht. Als kirchenmusikalische Fachbehörde gibt es in jeder (Erz-)Diözese bzw. Landeskirche ein Amt oder Referat für Kirchenmusik, das für Stellenpläne, Koordination, Veranstaltungen, Qualitätsmanagement und kirchenmusikalische Editionen sowie für die Aus- und Fortbildung von Kirchenmusiker*innen zuständig ist und nicht zuletzt für die Repräsentation von Kirchenmusik in der Öffentlichkeit sorgt.

Etliche bundesweit agierende Verbände und Konferenzen komplettieren die kirchenmusikalische Landschaft. Dies sind auf katholischer Seite vor allem:

- der 1868 gegründete Allgemeine Cäcilien-Verband für Deutschland als Dachverband für katholische Kirchenmusik, insbesondere das Chorwesen;

- der seit 1951 bestehende deutsche Nationalverband des internationalen Kinder- und Jugendchorverbands Pueri Cantores;

- die Arbeitsgemeinschaft der Ämter und Referate für Kirchenmusik der Diözesen Deutschlands;

- der Bundesverband katholischer Kirchenmusiker in Deutschland als Vertretung berufsständischer Interessen;

- die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Ausbildungsstätten für katholische Kirchenmusik in Deutschland;

- die Europäische Konferenz der katholischen Kirchenmusikverbände.

Auf evangelischer Seite sind zu nennen:

- der Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (seit 1883) als Dachverband der Chorarbeit;

- die Direktorenkonferenz Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Leiter*innen von Ausbildungsstätten und Landeskirchenmusikdirektor*innen);

- die Ständige Konferenz für Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche in Deutschland;

- der Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland als berufsständische Vertretung;

- der Evangelische Posaunendienst in Deutschland;

- die Europäische Konferenz für Evangelische Kirchenmusik.

Seit etwa 2010 gibt es intensive Diskussionen über das kirchenmusikalische Berufsbild, insbesondere über Fragen der Vergütung [8] sowie über die Ausbildung und den Einsatz sogenannter „Popkantoren“. Auf evangelischer Seite existieren inzwischen ein popularmusikalischer Zweig der kirchenmusikalischen C-Ausbildung sowie entsprechende Studiengänge an Musikhochschulen und eine Ausbildungskonferenz Popularmusik; auf katholischer Seite haben zahlreiche Bistümer einzelne hauptberufliche Stellen mit popularmusikalischen Akzenten oder Schwerpunkten ausgestattet. So sind im Bistum Essen seit 2017 zwei Popkantoren hauptberuflich angestellt, die ihr Tätigkeitsfeld vor allem in überregionalen Workshops zu „Praise and Worship“ sehen.

Haupt- und nebenamtliche Kirchenmusiker*innen

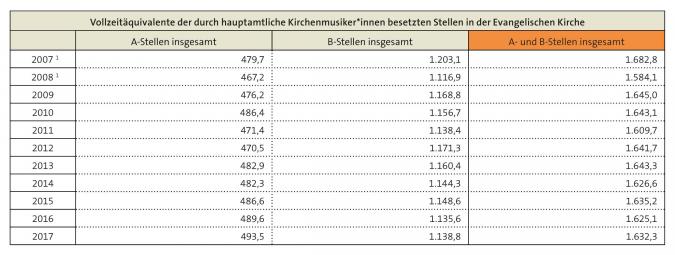

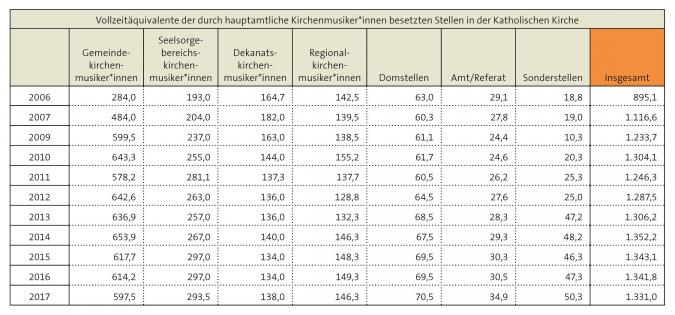

Dreh- und Angelpunkt der Kirchenmusik sind jene Menschen, die sie haupt- oder nebenamtlich betreiben – ein Beruf, der außerhalb von Deutschland vielfach vor allem als Nebenerwerb existiert. Bei der Stellensituation zeigt sich gegenwärtig ein komplexes Bild, das insgesamt positiver ist als bisweilen angenommen. Seit dem Jahr 2000 gab es Stellenstreichungen und -kürzungen ebenso wie die Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitstellen. Obwohl es zur Reduzierung kleiner Stellen kam und die Kirchenmitglieder insgesamt deutlich weniger geworden sind, blieb die Gesamtzahl der kirchenmusikalischen Vollzeitäquivalente (VZÄ; Anzahl der insgesamt gearbeiteten Stunden aller Angestellten geteilt durch die übliche Vollzeit) in beiden Konfessionen über die letzten zehn Jahre weitgehend stabil (vgl. Abbildung 1). Derzeit gibt es knapp 1.900 hauptamtliche Kirchenmusiker* innen in der evangelischen Kirche (ca. 1.600 VZÄ) sowie etwas über 1.400 in der katholischen Kirche (ca. 1.300 VZÄ). Eine katholische Besonderheit ist der Anstieg der Vollzeitäquivalente zwischen 2007 (1.117) und 2017 (1.331). Der Grund hierfür liegt vor allem in der Zunahme der Gemeinde- wie auch der Seelsorgebereichskirchenmusiker* innen und damit in einem Trend zu mehr professioneller Kirchenmusik an der gemeindlichen Basis. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Zusammenführung bisher selbstständiger Pfarreien zu wesentlich größeren neuen Einheiten, die „Seelsorgeeinheit“ oder „Gemeinde neu“ heißen. So werden im Zuge der größer werdenden „pastoralen Räume“ nicht nur vielerorts die zahlreichen schon vorhandenen nebenberuflichen Beschäftigungsverhältnisse weitergeführt, sondern es kommt an einigen Orten auch zur Einrichtung neuer hauptamtlicher (Teilzeit-)Stellen, zu deren Aufgabenspektrum neben der künstlerisch-pastoralen Tätigkeit oft auch die Koordination der gesamten Kirchenmusik gehört. Kritisch zu bedenken ist allerdings, dass solche Stellen, die oftmals einen Beschäftigungsumfang von 50 bis 70 Prozent haben, nicht nur für Bachelor-Absolventen ausgeschrieben werden, sondern bisweilen auch für Bewerber mit kirchenmusikalischer C-Ausbildung, die eigentlich nur für den nebenberuflichen Dienst qualifiziert.

Die Berufsaussichten für angehende Kirchenmusiker*innen im Hauptberuf sind derzeit gut, weil es für die in den nächsten Jahren allein aufgrund von Pensionierungen zu erwartenden Stellenausschreibungen nur eine überschaubare und insgesamt zu geringe Anzahl an Bewerber*innen geben wird. Das dringlichste Problem ist die fehlende Kontinuität bei den Studierenden- und Absolventenzahlen, verbunden mit dem Phänomen, dass sich längst nicht alle Absolvent*innen eines kirchenmusikalischen Studiengangs auch auf eine hauptberufliche Stelle bewerben. Für einige stellt die Schulmusik eine attraktive Alternative dar, was durch die Möglichkeit eines Doppelstudiums beider Fächer gefördert wird und ein nebenberufliches kirchenmusikalisches Engagement auf persönlich-professioneller Basis keineswegs ausschließt. Schon heute gibt es spürbare Probleme bei der Besetzung kirchenmusikalischer Teilzeitstellen, die sich in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach noch verschärfen werden, sodass etliche dieser Stellen künftig schlichtweg mangels geeigneter Bewerber*innen entfallen könnten. Die Gründe hierfür liegen u. a. in der sozialen Unsicherheit künstlerischer Patchwork-Tätigkeiten: Wer mit einer Teilzeitstelle auskömmlich leben und etwa eine Familie gründen will, ist auf zusätzliche und keineswegs dauerhaft garantierte Einnahmen, etwa durch freiberuflich-musikalische Tätigkeiten (Leitung von Gesangvereinen, Klavier- oder Orgelunterricht u. a.), angewiesen. Sinnvoller wären womöglich kombinierte Stellen aus Kirchenmusik und Schulmusik, zu denen bislang aber erst wenige Erfahrungen vorliegen. Allerdings sind solche Stellen in ihren zeitlichen Belastungen recht schwierig miteinander zu vereinbaren.

Vor dem Hintergrund mittelfristig fehlender hauptberuflicher Kirchenmusiker*innen müssen auch die Motivationsquellen für das Studium der Kirchenmusik in den Blick genommen werden. Für viele Jugendliche sind dies musikalisch vor allem ein qualifizierter Klavier- und Orgelunterricht sowie spirituell eine positive Identifikation mit der Kirche und die Sozialisation in einer Gemeinde, etwa durch die Mitgliedschaft in einem Kirchen- oder Jugendchor, auf katholischer Seite oftmals auch durch das Engagement als Ministrant*in. Da die Entscheidung zur hauptberuflichen kirchenmusikalischen Tätigkeit, wie in allen Bereichen der professionellen Musikausübung, keineswegs erst mit dem Abitur fällt, spielt die meist im Alter von 15 bis 18 Jahren absolvierte kirchenmusikalische C-Ausbildung für viele eine erhebliche Rolle. Nachwuchsförderung ist somit eine wesentliche kirchenmusikalische Aufgabe. Sie sollte an der musikalischen und an der kirchlichen Sozialisation ansetzen, um die Interessierten in allen relevanten Bereichen individuell zu fördern.

Kirchenmusik ist auf das Haupt- und Nebenamt gleichermaßen angewiesen. Das Ausbalancieren dieser beiden Kräfte ist eine überaus wichtige Aufgabe. Doch bereits innerhalb des hauptamtlichen Spektrums gibt es sehr verschiedene Modelle, etwa mit Blick auf den überregionalen und den örtlichen Stellenumfang. Von „Gemeindestellen“ spricht man, wenn der Dienst hauptsächlich aus Orgelspiel (Gottesdienste und Konzerte, oft auch „Kasualien“ wie Trauungen und Beerdigungen) sowie chorischer Arbeit (Kantorei, Vokalensemble, Kinder- und Jugendchorgruppen) in einer bestimmten Kirchengemeinde besteht. Bei „gemischten Stellen“ hingegen ergänzt die regionale Tätigkeit (u. a. das Unterrichten im Rahmen der C-Ausbildung, die fachliche Aufsicht über die nebenberuflich Tätigen sowie übergemeindliche Chorprojekte) die Pfarreiarbeit am Dienstsitz. Gemischte Stellen scheinen heute im Hinblick auf eine sinnvolle Auslastung und langfristige Finanzierung sicherer zu sein als reine Gemeindestellen, die etwa von der vielerorts abnehmenden Zahl der Gottesdienste ebenso in ihrer Existenz bedroht werden können wie von den schwindenden finanziellen Mitteln der jeweiligen Gemeinden.

Neben den professionellen und finanziellen Ressourcen verdient auch das ehrenamtliche kirchenmusikalische Engagement besondere Wertschätzung. Kirchenmusik war und ist darauf angewiesen, dass junge wie alte Menschen sich nicht nur für das Singen begeistern lassen, sondern dass sie ebenso für das gesamte chorische Leben – vom Amt der Chorsprecher über die Organisation von Konzerten oder Chorfahrten bis zum Aushängen von Plakaten und Verteilen werbender Handzettel – Verantwortung übernehmen. Professionalität und Ehrenamt sind aufeinander angewiesen und ergänzen sich gegenseitig.

Kirchliches Amateurmusizieren und Jugendarbeit

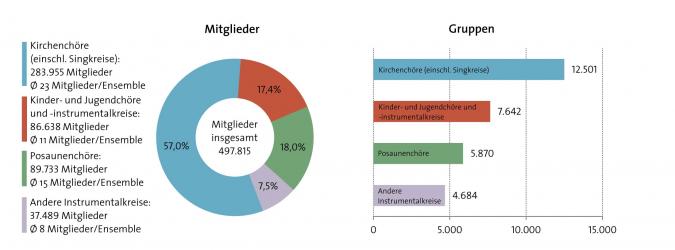

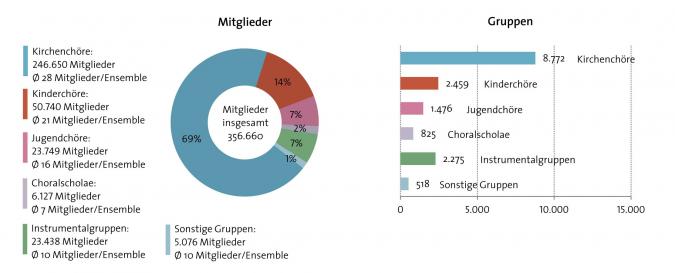

Kirchliches Musizieren ist ein gewichtiger und generationenverbindender Faktor des Amateurmusizierens in Deutschland. In kirchlichen Chören und Instrumentalgruppen – vom evangelischen Posaunenchor bis zur Pfarrei-Band im Rahmen kirchlicher Jugendarbeit – engagieren sich insgesamt gut 850.000 Menschen (vgl. Abbildung 2). Dabei lassen die traditionellen Chöre einen quantitativ abwärts gerichteten Trend erkennen, der vor allem der demografischen Entwicklung und der Überalterung vieler Kirchenchöre geschuldet ist. So hat etwa seit dem Jahr 2002 im katholischen Bereich die Zahl der Chöre sichtbar abgenommen, die Zahl der Mitglieder ging ebenfalls deutlich zurück. Das alte Modell des traditionellen Kirchenchors wird neuerdings durch differenziertere Strukturen ergänzt und langfristig vielleicht sogar abgelöst. Schon heute spielt die Projektarbeit in kleineren, zeitlich befristeten und auf ein Werk oder eine Aufführung hin konzentrierten Ensembles (die demnach nicht als dauerhafte Zusammenschlüsse arbeiten) eine beachtliche Rolle.

Betrachtet man die Fülle von Chorkonzerten in kirchlicher Trägerschaft, so scheint der quantitative Rückgang mit neuen qualitativen Akzenten einherzugehen. Die kirchenmusikalische Szene umfasst inzwischen eine vielfältige Mischung aus kirchlich Gebundenen und kulturell Interessierten. Wenn es darum geht, Bachs Weihnachts-Oratorium oder Mozarts Requiem aufzuführen, spielen bei den Choristen die konfessionellen Schranken kaum mehr eine Rolle. Weiterhin aber werden die Zukunftsperspektiven von Kirchenmusik – bei aller kulturellen Attraktivität und gesellschaftlichen Relevanz – auch entscheidend mit einer positiven Identifikation der Musizierenden mit der Institution Kirche zusammenhängen.

Ausbildung

Charakteristisch für die Kirchenmusik ist eine enge Verzahnung der hauptamtlichen, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Bereiche. Für die Ausbildung der haupt- und nebenberuflichen Kirchenmusiker*innen existiert eine Vielzahl an Einrichtungen in staatlicher bzw. kirchlicher Trägerschaft. Das Spektrum der Institutionen reicht von staatlichen Musikhochschulen mit Abteilungen oder Instituten für Kirchenmusik über die evangelischen und katholischen Kirchenmusikhochschulen bis zu Universitäten mit einer Musikhochschulabteilung sowie einigen bayerischen Berufsfachschulen mit dem Angebot kirchenmusikalischer Ausbildung (vgl. Abbildung 3). An vielen Institutionen kann man sowohl katholische als auch evangelische Kirchenmusik studieren; an einigen, vor allem kirchlichen Häusern gibt es nur die Ausbildung für jeweils eine Konfession. Als hauptberufliche Qualifikation zählen – nach dem Auslaufen der früheren Studiengänge Kirchenmusik-A und Kirchenmusik-B – die akademischen Abschlüsse Bachelor und Master. Das nebenberufliche Spektrum umfasst die C- und D-Ausbildung.

Die kirchenmusikalische C-Ausbildung liegt in der Zuständigkeit der katholischen (Erz-)Diözesen und der Evangelischen Landeskirchen. Organisatorisch und inhaltlich verantwortlich sind in der Regel die Ämter bzw. Referate für Kirchenmusik (katholisch) sowie die Landeskantorate (evangelisch). Die Benennungen von Ausbildung und Ausbildungsort divergieren; es finden sich Bezeichnungen wie „Kirchenmusikalische C-Ausbildung“ und „C-Seminar“, aber auch „Bischöfliche Kirchenmusikschule“ oder „Haus der Kirchenmusik“. Auf der Grundlage einer Rahmenordnung, die regional unterschiedlich angepasst wird, qualifiziert der Abschluss dieser schul-, studien- oder berufsbegleitenden Ausbildung zum nebenberuflichen kirchenmusikalischen Dienst. Der Fächerkanon unterscheidet sich kaum von dem der hauptberuflichen Ausbildung. Freilich entsprechen die Prüfungsanforderungen dem speziellen Charakter der nebenberuflichen Ausbildung, vor deren Beginn ein Eignungstest steht. Vielerorts gibt es zusätzlich eine D-Ausbildung, deren Anforderungen noch unter denen der C-Ausbildung liegen, und überdies sogenannte Teilbereichsqualifikationen für Ausbildungen, die nur einzelne Aspekte der C-Ausbildung – wie etwa Orgelspiel, Chorleitung oder Posaunenchor – umfassen. Auch eine ausschließlich popmusikalische C-Ausbildung wird mittlerweile angeboten. Weit gediehen ist inzwischen die gegenseitige ökumenische Anerkennung der C- bzw. D-Abschlüsse. Zudem gibt es nicht wenige qualifizierte Musiker*innen, die auf der Basis eines nicht kirchenmusikalischen Studiums – sei es Schulmusik, Orgel (Bachelor, Master, Konzertexamen) oder neuerdings Jazz – im Nebenberuf auch kirchenmusikalisch tätig sind.

Die zwei- bis dreijährige C-Ausbildung [9] mit Gruppen- und Einzelunterricht sowie Intensivphasen dient zuerst der Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen in den Ausbildungsfächern. Ein zusätzlicher Aspekt der kirchenmusikalischen Vernetzung besteht darin, dass sich der Studierendennachwuchs des Fachs Kirchenmusik im Rahmen einer berufsqualifizierenden Hochschulausbildung inzwischen vorwiegend aus Absolvent*innen der nebenberuflichen C-Ausbildung rekrutiert.

Hauptberufliche Kirchenmusiker*innen werden an staatlichen Musikhochschulen bzw. an Universitäten mit Musikhochschulabteilung oder an Kirchenmusikhochschulen ausgebildet. Das Bachelor-Studium umfasst acht Semester und das Master-Studium vier. Eine Rahmenordnung für diese Studien legt Grundinhalte und Minimalforderungen fest, die an jedem Ausbildungsinstitut zu konkretisieren und zu ergänzen sind. In der Regel wird für eine Anstellung vorausgesetzt, dass Bewerber*innen der jeweiligen Konfession auch selbst angehören.

Das Bachelor-Studium der Kirchenmusik zeichnet sich durch ein breites Fächerspektrum aus: Orgelliteraturspiel und Liturgisches Orgelspiel, Chorleitung und Gesang, Klavierspiel und ggf. Jazz-Klavier, konfessionsspezifische Fächer (wie Liturgik und Theologie, Gregorianik, Deutscher Liturgiegesang und Hymnologie), chorpraktisches Klavierspiel und vieles mehr. Der Masterstudiengang baut grundsätzlich darauf auf und befähigt zu „herausragenden künstlerischen, ggf. auch theoretisch-wissenschaftlichen Leistungen in den kirchenmusikalischen Arbeitsfeldern, zu Fachaufsicht, Fachberatung und ggf. auch Dienstaufsicht für die Kirchenmusik in einer Kirchenregion mit Angeboten zur Aus- und Weiterbildung haupt- und nebenberuflicher Kirchenmusiker* innen, zur Beratung kirchlicher Gremien in Fachfragen sowie zur Repräsentation von Kirchenmusik in der Öffentlichkeit“ (Rahmenordnung).

Im Wintersemester 2016/17 waren 525 Studierende in den kirchenmusikalischen Studiengängen an Hochschulen in Deutschland eingeschrieben (vgl. Abbildung 1 im Beitrag „Ausbildung für Musikberufe“). Langfristig entspricht das einem stabilen Trend und berechtigt – bei jährlichen Schwankungen – zur Annahme eines soliden Mittelwerts von ca. 500 bis 600 Studierenden. Eher unbeständig waren in den vergangenen zehn Jahren die Absolventenzahlen, an denen sich ablesen lässt, dass es ein kirchenmusikalisches Nachwuchsproblem gibt. Keineswegs berechtigt ist – im Blick auf die Kirchenmusik – der gelegentlich zu hörende Vorwurf, die Musikhochschulen bildeten „über Bedarf“ aus.

Studierende der Kirchenmusik werden durch einschlägige Wettbewerbe sowie Musikpreise und Stipendien gefördert. Während Preise für besondere künstlerische oder wissenschaftliche Studienleistungen (z. B. Abschlussarbeiten mit kirchenmusikalischer Thematik) häufig von den Ausbildungseinrichtungen vergeben werden und man sich für ein Stipendium bei verschiedenen Institutionen, darunter auch kirchliche Träger, bewerben kann, bringen Erfolge bei Wettbewerben nicht nur ein Preisgeld, sondern auch überregionale Aufmerksamkeit und im besten Fall karrierefördernde Auftrittsmöglichkeiten an bedeutenden Orten oder in renommierten Konzertreihen. Interessant für junge Kirchenmusiker* innen sind neben den zahlreichen Orgelliteratur- und Dirigierwettbewerben auch fachspezifische bzw. konfessionelle Wettbewerbe, z. B. für gottesdienstliche Orgelimprovisation (veranstaltet von der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Ausbildungsstätten für katholische Kirchenmusik in Deutschland) oder für Gesang im Rahmen der Greifswalder Bachwoche. Im Hinblick auf die Komposition neuer kirchenmusikalischer und geistlicher Werke sind der Internationale Kompositionswettbewerb Musica Sacra Nova (Köln) und der Kompositionswettbewerb Neue Geistliche Musik (Schwäbisch Gmünd) zu nennen.

Vergütung, Akzeptanz und Berufseinführung

Zahlreiche Studierende sind bereits vor und während ihrer Ausbildung vielseitig kirchenmusikalisch tätig und wachsen so in den späteren Beruf hinein. Manche absolvieren ein Doppelstudium der Schulmusik (meistens mit Hauptfach Orgel) und der Kirchenmusik, was – ebenso wie die studienbegleitende kirchenmusikalische Tätigkeit – wiederum die Studienbelastung erhöht.

Die akademische Ausbildung hauptberuflicher Kirchenmusiker*innen, die im beruflichen Alltag hohe pädagogische und pastorale wie auch künstlerische Verantwortung haben, schlägt sich nicht überall in einer angemessenen Vergütung nieder. Obwohl das Thema vielerorts aktuell diskutiert wird und erste richtungsweisende Erfolge schon zu verzeichnen sind, ist die Vergütung bislang erst in wenigen (Erz-)Diözesen (katholisch) und Landeskirchen (evangelisch) mit den pastoral- akademischen Berufen oder der Schulmusik vergleichbar. Insbesondere die schlechtere finanzielle Stellung im Vergleich zum gymnasialen Schuldienst (mit Aussicht auf Verbeamtung) mitsamt den anders gelagerten Arbeitszeiten führt dazu, dass sich Studierende nach dem Abschluss des Staatsexamens und der Kirchenmusikprüfung für den Lehrerberuf entscheiden. Viele sehen aber den Reiz der Kirchenmusik in der größeren künstlerischen Selbstständigkeit und entscheiden sich hierfür. Letztlich lässt sich der Beruf Kirchenmusiker*in als ein quasi-freiberuflicher Spielraum beschreiben, der durch die kirchliche Festanstellung abgesichert ist. Dieser Freiraum bietet große musikalische Chancen. Er ist aber zugleich auf ein immenses persönliches Engagement angewiesen, dessen Koordinaten typisch freiberuflich sind: Erfindungsgeist und Experiment, Kooperation mit Solist*innen und Ensembles sowie mit kommunalen Veranstaltern oder mit Schulen, Reagieren auf die ästhetischen Ansprüche der sich wandelnden gesellschaftlichen Milieus, deren komplexe Differenzierungen vielleicht bald wichtiger sind als die traditionellen konfessionellen Unterschiede. All dies erfordert mehr als eine musikalisch-künstlerische Vorbereitung des Berufseintritts. Deshalb werden derzeit verschiedene neue Modelle der Berufseinführung für hauptberufliche Kirchenmusiker* innen – vom Praxisjahr bis zu Kompaktwochen mit gemeinsamen Kurseinheiten für angehende Kirchenmusiker*innen und Seelsorger*innen – diskutiert und teilweise bereits erprobt.

Spannungsfelder und Perspektiven

Kirchenmusik sieht sich heute wachsenden Herausforderungen gegenüber: Es kommt gelegentlich zur Auflösung von Chören, allerdings auch zu Neugründungen, und insgesamt zu einem Rückgang der Ensemblemitglieder. Zeitgenössische Musik spielt – abgesehen von so ambitionierten Orten wie St. Peter in Köln und St. Martin in Kassel – vielerorts nur eine marginale Rolle. Obwohl Deutschland insgesamt zu den überaus differenzierten und qualitätvollen Orgellandschaften zählt, scheitern doch auch immer wieder Orgelbauprojekte an finanziellen Hürden. Die Suche nach nebenberuflichen Kirchenmusiker*innen ist für manche Gemeinden langwierig und mühsam, und in mancher Kirche gab es schon lange kein Konzert mehr. Viele solcher Einzelprobleme haben ihre Wurzel in einem fehlenden musikalischen Qualitätsbewusstsein, das man in kirchlichen Gremien ebenso antreffen kann wie bei einzelnen pastoralen Mitarbeiter*innen.

Letztlich sind heute zwei gegenläufige Tendenzen zu beobachten. Die „Abwärtsspirale“ bedeutet: Weniger Kirchenmitglieder und weniger Gottesdienste schränken den spirituellen und finanziellen Spielraum ein, was auch zu weniger Kirchenmusik führt, quantitativ wie qualitativ. Die „Aufwärtsspirale“ meint hingegen: Die zahlenmäßig schrumpfenden, aber finanziell im internationalen Vergleich immer noch gut ausgestatteten deutschen Kirchen müssen sich auf ihre wesentlichen Kernaufgaben konzentrieren, wozu zentral der Bereich Gottesdienst mitsamt Kirchenmusik gehört. Dieser Bereich bietet nicht nur Möglichkeiten gottesdienstlich- musikalischer Verkündigung, sondern auch Chancen für die kirchliche Jugendarbeit in Kinder- und Jugendchören sowie in Instrumentalgruppen. Zudem erreichen Kirchenkonzerte nach wie vor viele „treue Kirchenferne“, die sich aus anderen Bereichen des kirchlichen Lebens bereits verabschiedet haben.

Kirchenmusikalisches Tun ist ein künstlerischer Beruf in pastoralen Kontexten. [10] Weil diese künstlerisch-pastorale Spannung konstitutiv ist, kann sie nicht nach der einen oder anderen Seite aufgelöst werden. Sie ist vielmehr sinnvoll zu gestalten, musikalisch wie theologisch. Für die professionellen Musiker*innen ist es wichtig, die pastorale Dimension nicht als zweitrangigen Zusatz zu ihrem Tun misszuverstehen. Denn Kirchenmusik gelingt insgesamt nur, wenn die Akteure ihren spezifischen Platz im Zusammenwirken aller pastoralen Berufe finden. Andererseits darf bei manchen Stellenausschreibungen, die neuerdings den pastoralen Aspekt allzu einseitig betonen, gefragt werden, ob hier der für die künstlerische Entfaltung unabdingbare Freiraum noch gewährleistet ist.

Was braucht eine zukunftsfähige Kirchenmusik? Sie braucht eine Ausbildung, die künstlerische Exzellenz mit kommunikativen Kompetenzen verbindet; sie braucht ferner eine gute Justierung der drei Bereiche hauptberuflich, nebenberuflich und ehrenamtlich, damit sie sinnvoll ineinander greifen. Kirchenmusik braucht außerdem Menschen, die zwischen künstlerischem Anspruch und pastoralem Tun keinen Gegensatz sehen. Kirchenmusik braucht des Weiteren attraktive Stellen mit durchaus verschiedenem „Zuschnitt“: mit stärker regionaler oder gemeindlicher Verantwortung, mit vokalen und instrumentalen Anteilen, pädagogisch wie künstlerisch, gottesdienstlich und konzertant, klassisch und popmusikalisch. Sehr wichtig ist zudem die Einbindung der Stelleninhaber*innen in ein Kollegium. Stärker als in den letzten Jahrzehnten muss die Kirchenmusik bei der Kirche, in der Gesellschaft und bei vielen Einzelnen heute um Sympathie, Unterstützung und auch um Geld (Stichwort Fundraising) werben. Nicht zuletzt von ihrer Dialogfähigkeit, die sich in der Geschichte bereits vielfach bewährt hat, wird ihre Zukunft abhängen.

Fußnoten

S. dazu die Beiträge von Konstantin Nikolakopoulos, Jascha Nemtsov und Dorit Klebe.

Christian Höppner in seiner Einführung „Kirchenmusik – Musik in Religionen“.

Umfassend informieren Matthias Schneider [u. a.] (Hrsg.): Enzyklopädie der Kirchenmusik in 7 Bänden. Laaber 2011 – 2018.

Vgl. Thomas Schipperges: Musik und Bibel. 111 Figuren und Motive, Themen und Texte. Band 1: Altes Testament; Band 2: Neues Testament. Kassel [u. a.] 2009.

Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.): Reformation und Musik. Themenheft zur Lutherdekade Nr. 4, Hannover 2012. Online unter: https://www.reformation-und-musik.de/download/2012_themenheft_reformation_und_musik_2auflage.pdf (Zugriff: 10. Juli 2018).

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Musik im Kirchenraum außerhalb der Liturgie, Bonn 2005. Online unter: https://dli.institute/wp/wp-content/uploads/2017/11/ah194.pdf (Zugriff: 20. Juli 2018).

Siehe das Gotteslob-Portal unter: www.gotteslob.liturgie.de (Zugriff: 29. August 2018 / 30. November 2021).

Vgl. Christoph Bogon: Die tarifliche Situation von evangelischen Kirchenmusikern, in: Musik und Kirche 4/2017, S. 206–208; Godehard Weithoff: Die Eingruppierung katholischer Kirchenmusiker in Deutschland, in: ebd., S. 210–215.

Die eher seltene Möglichkeit zu einer kompakten C-Ausbildung (katholisch) innerhalb eines Jahres mit Internatsunterbringung bietet die Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Die deutschen Bischöfe: Die kirchenmusikalischen Dienste. Leitlinien zur Erneuerung des kirchenmusikalischen Berufsbildes, in: Musica Sacra 6/1991, S. 535 f.