Das Deutschland des 19. Jahrhunderts war, ebenso fortschrittsgläubig wie restaurativ gesonnen, ein idealer Boden für die Entstehung von Festspielen. Etwa zeitgleich mit Wagners Festspielidee entwickelte Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen als sein eigener Theaterdirektor das Prinzip von „Modell-Aufführungen“ klassischer Schauspiele, vornehmlich der Dramen Shakespeares, die er durch Gastspiele in ganz Europa bekannt machte.

Schon 1845 hatte Franz Liszt anlässlich der Enthüllung des Beethoven-Denkmals auf dem Bonner Münsterplatz die Bonner Beethovenfeste ins Leben gerufen, die allerdings erst Jahrzehnte später ihre feste Struktur und ihren Jahresrhythmus bekamen, als sie mit den 1931 von Elly Ney gegründeten „Volkstümlichen Beethovenfesten“ fusionierten. Zwei Jahre nach Liszt in Bonn richtete der Däne Niels Wilhelm Gade in Zwickau das erste Musikfest für Robert Schumann aus, das dann ab 1860, dem 50. Geburtstag des Komponisten, zu einer festen Einrichtung wurde. Als älteste Festspiele auf dem Gebiet der sinfonischen Musik wiederum gelten die Niederrheinischen Musikfeste, die ab 1817 alljährlich zu Pfingsten in mehreren rheinischen Städten abgehalten wurden.

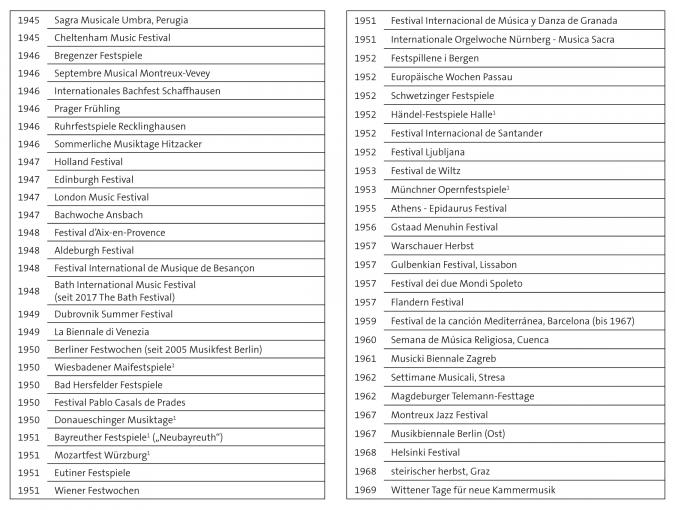

Diesem historisch gewachsenen Typus der mit hohem Kunstanspruch auftretenden und darum heute eher als elitär empfundenen Festspiele steht seit etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts ein neuer, junger, von Traditionen unbelasteter Veranstaltungstypus gegenüber. Er wendet sich mehr an ein breites Publikum, richtet seine Inhalte nicht zuletzt auch an Marketingstrategien aus und sieht den „Event“ als einen wesentlichen Erfolgsgaranten an: das „Festival“. Der Begriff ist erst nach 1945, im Zuge der Amerikanisierung des „alten Europa“, aufgekommen; er stammt, wie das Wort selbst, aus dem Angelsächsischen, und in England sind denn auch nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Festivals entstanden: schon 1945 das Cheltenham Music Festival, 1947 das Edinburgh und das London Music Festival, 1948 das von Benjamin Britten und Peter Pears gegründete Aldeburgh Festival (vgl. Abbildung 1). Vom Holland Festival 1947 bis zum Montreux Jazz Festival 1967 zieht sich eine Welle von Neugründungen, die sich vom Eliten-Festspiel alten Schlags durch ihre Konzepte, ihre Zielgruppen, ihre Marketingstrategien und nicht zuletzt ihre Programme abheben wollten. Dass die Popularmusik in all ihren Facetten – vom Jazz über Rock, Pop, Beat bis hin zu Heavy Metal und Electronic Folk – in der Veranstaltungsform des Festivals ihre ideale Präsentationsform gefunden hat, ist mittlerweile erwiesen.

Dabei ist in Vergessenheit geraten, dass der Begriff „Festival“ ursprünglich nur zur Unterscheidung des neuen, offenen, „demokratischen“ Veranstaltungstypus von dem Festspiel-Typus alten Zuschnitts gebraucht wurde. Auch die bewährten Festspiele älteren Datums sind längst dazu übergegangen, sich „Festivals“ zu nennen – angesichts der Globalisierung auch des Kunstbetriebs ist das nahezu selbstverständlich. Im Zeitalter der Event-Kultur heißt inzwischen alles „Festival“, was öffentlich veranstaltet, zeitlich begrenzt und im konkurrierenden Markt- und Mediengeschehen präsent ist. Darum tut eine Klärung der Begriffe not.

Begriffsbestimmung

Eine verbindliche Definition der Begriffe Festspiel und Festival gibt es nicht. „Feiern und Feste sind kein Gegenstand der neutralen Wissenssoziologie“, [1] sondern unterliegen ganz subjektiven Einschätzungen, je nach historischem Standpunkt, persönlichem Interesse und ideologischer Ausrichtung des Betrachters. Demgemäß können die konstitutiven Merkmale dieser beiden Phänomene unseres Kulturlebens nur empirisch durch Beschreibung (ihrer Eigenschaften) und Vergleich (mit konkurrierenden Erscheinungsformen) gewonnen werden.

„Festspiele, Musikfeste“, heißt es in der jüngsten Ausgabe des „Riemann Musiklexikons“, sind „Veranstaltungen, die Aufführungen besonderer Qualität oder solche mit im Repertoirebetrieb nicht erreichbaren Besetzungen ermöglichen. Auch durch den Ort (Tradition, Bauten, ferienhafte Atmosphäre) und die Erteilung von Auftragskompositionen werden F[estspiele] aus dem Rahmen des Alltäglichen herausgehoben.“ [2] Ausführlich beschreibt der einschlägige Artikel im „Metzler-Musiklexikon“ die Materie; einleitend heißt es: „Festspiele, Musikfeste (engl. u. frz.: festivals), über mehrere Tage oder Wochen sich erstreckende Musikveranstaltungen, die meist in regelmäßigem Turnus und in der Regel am gleichen Ort stattfinden. Durch spezifische Programmgestaltung und durch die Verpflichtung namhafter Künstler sollen konzertante Musik und/oder Werke des Musiktheaters in besonders vorbildlichen Interpretationen zur Aufführung kommen. Für die Wahl des Ortes sind oft dessen Musiktradition, aber auch seine durch Architektur und Landschaft besonders ausgezeichnete Atmosphäre bestimmend.“ [3]

Festspiele haben sich zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert aus höfischen Festen und historisierenden Jubiläumsfeiern (100. Geburtstage von Händel 1785 und Mozart 1856) entwickelt und wurden von der gleichzeitig entstehenden bürgerlichen Gesellschaft als Instrumente der Emanzipation genutzt. Zu einem bestimmenden Faktor unseres Musiklebens sind Festspiele als Veranstaltungstypus erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Mit dem Eindringen und immer stärkeren Vordringen des neuen Typus Festival wurde zugleich die Entwicklung von einer traditionell als kulturelle Höchstleistung verstandenen Kunstform zu einer vom Perfektionsideal unserer Industriegesellschaft bestimmten Organisationsform vollzogen. Festivals sind damit auch Ausdruck des jeweiligen Zeitgeists: Ihr Eventcharakter, ihre Vermarktungsstrategien „sensationeller“ Künstler*innen oder Kunstleistungen, nicht zuletzt ihr medialer Stellenwert machten sie zu einer zukunftsträchtigen Kunstbetriebsform.

Auffällig ist, wie rasch die nach 1945 entstandenen neuen Festivals (Venedig, Berlin, Wien, Athen) gelernt haben, die Errungenschaften des zusammenwachsenden Europa zu nutzen: Hoher Informationsvernetzung, unbeschränktem Austausch von Künstlern und Produktionen, rasanter medialer Verwertung und „political correctness“ auf der einen Seite entsprachen jedoch, quasi zwangsläufig, modische Aktualität, gelegentlich allzu sorglose Anbiederung an den Zeitgeist und oft voreilige Unterwerfung unter den Kassenerfolg auf der anderen. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen: Festivals, die sich den Widerspruch zu den vorherrschenden Meinungen und Strömungen auf die Fahne geschrieben haben, auch einige, die abseits gängiger Wege ihre Nischen für Unbeachtetes oder Unbequemes, z. B. für die ganz alte oder für ganz neue Musik, gefunden haben, oder solche, die sich wenigstens partiell und zeitweise dem globalen kulturellen Vermarktungskarussell verweigern. Insgesamt aber verdrängt der neue Typus Festival zunehmend die bestehenden Einrichtungen der bürgerlichen Kulturtradition aus dem öffentlichen Bewusstsein. „Festivals“, schreibt Karin Peschel im Abschlussbericht ihres Gutachtens über die ökonomischen Effekte des Schleswig-Holstein Musik Festivals, „werden zu einem Standbein des musikkulturellen Angebots, das die traditionelle Opern- und Konzertsaison ergänzt“ – und, wie man die 1998 vorgelegte Studie [4] inzwischen ergänzen muss, immer öfter ersetzt.

Kriterien

Vier Kriterien sind es, aus denen sich die Wertbeständigkeit und inzwischen wohl auch die Existenzberechtigung von Festspielen wie Festivals ableiten lässt:

- die Herausgehobenheit des Angebots,

- die Musterhaftigkeit des Gebotenen,

- die spezifische Eigenart der Darbietung,

- die eigenständige Prägung durch Idee und/oder Aura.

Die Musterhaftigkeit des Gebotenen und die spezifische Eigenart der Darbietung sind in einem Kulturbetrieb, der immer stärker von globaler Vermarktung von Top- Stars, ubiquitärer Verbreitung von Künstler*innen und Programmen als „Markenartikel“ und totaler Verfügbarkeit von Informationen geprägt ist, fraglos zu unverzichtbaren Elementen jeglicher ernsthaften Festivalstrategie geworden.

Die Herausgehobenheit des Angebots meint nicht nur die Präsentation des Programms im umfassenden Sinn, sondern zielt vor allem auf die künstlerischen Inhalte und deren Umsetzung in konkrete Veranstaltungen. Gegenüber den ganzjährig betriebenen Opernhäusern und Konzertbetrieben ist ein Festival in dreifacher Hinsicht herausgehoben: künstlerisch, organisatorisch und gesellschaftlich. So zählen ein bestimmter und regelmäßig wiederkehrender Zeitraum, ein besonderer Ort und der Verzicht auf feste Strukturen zugunsten projekt- oder produktionsbezogener Teams zu den organisatorischen Besonderheiten eines Festivals. Gesellschaftlich wiederum kommt hier ein „Ereignis-Charakter“ zum Tragen, denn Festspiele sind für einen bestimmten Personenkreis – z. B. Vertreter*innen aus Medien und Politik, Sponsoren, die „Schickeria“ – attraktiver als die Veranstaltungen eines ganzjährig angebotenen Musiklebens. Gerade diese gesellschaftliche Exponiertheit kann Anlass für Sponsoren sein, sich bei einem bestimmten Festival zu engagieren.

Festspielgeschichte im Zeitraffer

Die Frühzeit 1900 bis 1938

Insgesamt kennt die europäische Festspielgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs nur relativ wenige Festspielgründungen. Auch wenn München (1901), Straßburg (1905), das finnische Savonlinna (1912) und die Arena von Verona (1913) einen zeitlichen Vorsprung haben, so sind doch die Salzburger Festspiele, von Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss 1920 ins Leben gerufen, die wichtigste, bis heute als Modell geltende Festspielgründung am Beginn des letzten Jahrhunderts. Bemerkenswert sind die politischen Implikationen, die bei den Festspielgründungen der Frühzeit häufig eine wesentliche Rolle gespielt haben. So war das Straßburger Musikfest Ergebnis einer klaren Bekundung des Willens der kaiserlichen Verwaltung im fernen Berlin, die Hauptstadt des 1871 errichteten „Reichslands Elsaß-Lothringen“ auch auf musikalischem Gebiet zu einem Schaufenster deutscher Kultur in Richtung Frankreich zu machen. Die Salzburger Festspiele wiederum wurden ganz bewusst in kulturpolitisch-„kompensatorischer“ Absicht ins Leben gerufen: um Österreich wenigstens zum kulturellen Bedeutungsträger mit europaweiter Ausstrahlung zu machen und so einen „Ersatz“ für die im Ersten Weltkrieg verlorengegangene politische Großmacht der k. u. k. Monarchie zu schaffen. Der „Denkmalpflege“ dagegen sind die 1920 und 1922 in Göttingen und Halle/Saale entstandenen Händel- Festspiele gewidmet.

Ab 1933 sind die politischen Zielsetzungen bei der Gründung und „Umwidmung“ von Festspielen noch offensichtlicher. So wurden die 1926 mit Shakespeare eröffneten Heidelberger Schlossfestspiele 1934 zu „Reichsfestspielen“ umfunktioniert und fortan ideologisch ausgeschlachtet. Auch die Kasseler Musiktage wurden für die nationalsozialistische Ideologie dienstbar gemacht, nachdem der veranstaltende Finkensteiner Bund 1933 „gleichgeschaltet“ und als „Arbeitskreis für Hausmusik“ weitergeführt wurde. Die Reaktion einer demokratischen Künstlerschaft ließ nicht auf sich warten. Die Entstehung der Festspiele von Glyndebourne (1934) und Luzern (1938) ist eindeutig als Reaktion auf Hitlers Machtübernahme in Deutschland 1933 und auf die Vertreibung jüdischer Künstler*innen aus dem 1938 annektierten Österreich zu verstehen.

Aufbruch nach 1945

Noch waren die Wunden, die der Zweite Weltkrieg in den Metropolen und Großstädten Europas geschlagen hatte, nicht verheilt, als sich – zunächst zaghaft – die Stimme der Kultur wieder regte. In Kinosälen wurden wieder Theater und Oper gespielt, in Kirchenräumen Konzerte veranstaltet, und mit dem Mut zur Improvisation wurden auch die ersten Festspiele wieder abgehalten. Schon am 12. August 1945 wurden die Salzburger Festspiele „wiedereröffnet“, am 5. August 1946 fand auf zwei am Ufer festgebundenen Kieskähnen das erste „Spiel auf dem See“ der Bregenzer Festspiele statt, und bereits am 1. Mai 1946 hatten sich Hamburger Künstler bei den Kumpeln der Zeche König Ludwig 4/5 mit Aufführungen von Tschechows „Heiratsantrag“ und Mozarts „Figaro“ für die Kohlelieferung des vorherigen Winters bedankt und so die Ruhrfestspiele Recklinghausen ins Leben gerufen. Am 29. Juli 1951 schließlich wurden die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele als „Neubayreuth“ glanzvoll wiedereröffnet.

Das Bedürfnis der Menschen in ganz Europa nach Kunst und Kultur war groß, wie Pilze schossen die Neugründungen von Festwochen, Festspielen und Festivals aus dem Boden: schon 1945 Perugia (Sagra Musicale Umbra) und Cheltenham, ein Jahr später Montreux und Prager Frühling, 1947 Holland Festival, Edinburgh Festival und Ansbach (Bach-Woche), 1948 Aix-en-Provence und Aldeburgh, 1949 und 1950 schließlich Dubrovnik, Venedig (La Biennale di Venezia), Berliner Festwochen und, als Wiederbelebung der 1921 unter dem Patronat des Fürsten Max Egon von Fürstenberg ins Leben gerufenen „Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst“, die Donaueschinger Musiktage. Auch die nächsten Jahre sind noch reich an neuen Festivals (vgl. Abbildung 1). Wenn auch aus höchst unterschiedlichen Interessen entstanden, so waren es doch vorwiegend der Humanität verpflichtete Antriebskräfte, die für die rasch um sich greifenden Neugründungen von Festspielen in ganz Europa sorgten. Erst etwa 1970 fand dieser Aufbruch sein Ende.

Stagnation und Protest in den 1970er Jahren

Für die nächsten 20 Jahre ist eine auffällige Zurückhaltung bei Neugründungen in der damaligen Bundesrepublik zu konstatieren; sie ist zweifellos eine Folge der 68er-Bewegung, die mehr als nur die Fundamente unseres Kulturverständnisses und unseres Kunstkonsums nachhaltig verändert hat. Erwähnenswert sind für diese Phase lediglich das 1976 zum 400. Todestag von Hans Sachs ins Leben gerufene dreitägige Open-Air-Festival Bardentreffen in Nürnberg und das die Kunstgattungen schon keck vermischende Zelt-Musik-Festival in Freiburg, das 1983 aus der in den 1970er Jahren begründeten Reihe „Klassik & Jazz“ an der Universität Freiburg entstand.

Unabhängig davon verlief die Festivalgeschichte in der ehemaligen DDR; die Indienstnahme der Musik für die Politik auf der einen Seite, die Schaffung von Freiräumen durch die Hinwendung zur Popularmusik auf der anderen werden durch die Festivalgründungen dieser zwei Jahrzehnte eindrucksvoll belegt: hier das „Festival des politischen Liedes“, eine der größten Musikveranstaltungen in der DDR, die zwischen 1970 und 1990 alljährlich in Ost-Berlin stattfand; dort die Freiberger Jazztage, das Internationale Dixieland Festival Dresden, die Leipziger Jazztage, das Festival „Mandaujazz – das Dreiländereck jazzt“ und das Bluesfestival Dresden – allesamt zwischen 1970 und 1985 gegründet. Den schmalen Grat zwischen politischer Indoktrination und künstlerischer Profilierung beschritten, mit mehr oder weniger Glück, zwei vom Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR organisierte Festivals: die 1967 gegründete Musik-Biennale Berlin (die heute in Gestalt der MaerzMusik weiterlebt) und die seit 1974 dazu abwechselnd stattfindenden DDR-Musiktage. Ein Sonderfall waren die 1978 gegründeten, vom Ministerrat der DDR „anbefohlenen“ Dresdner Musikfestspiele, die zu einer der wenigen Plattformen für Auftritte internationaler Künstler*innen wurden.

Parallel zur Verunsicherung und Selbstbeschränkung des „klassischen“ Segments entstand mit der Hippiebewegung ein neues kulturelles Phänomen, das sich in Festivals wie dem Woodstock-Festival (1969) oder dem seit 1968 bestehenden Burg Herzberg Festival beeindruckende Präsentations-Foren der Massenkultur geschaffen hat. Unter dem griffigen Motto „draußen und umsonst“ hat sich nach 1970 der Typus Jazz-, Rock- und Pop-Festival in Deutschland zum Massenartikel entwickelt.

Wendezeit und Festival-Boom

Nach dem großen politischen Umbruch zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts war eine neue Gründungswelle von Festivals zu erleben, die inzwischen zu einer internationalen Festival-Landschaft von zuvor nicht gekannter Dichte geführt hat. Den Anfang machte Justus Frantz schon 1986 mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF). Unter dem Motto „Klassik auf dem Lande“ entdeckte er eine Marktlücke, machte Kirchen, Herrenhäuser und Scheunen zu Konzertstätten, gewann neue Besucherschichten für die klassische Musik und schuf so den neuen Typus eines flächendeckenden, bürgernahen, nicht themen-, sondern künstler- wie sponsorenorientierten Festivals. Gewiss knüpfte sein Festival an Modelle und Vorbilder wie das seit 1957 bestehende Flandern-Festival oder das legendäre Festival Svjatoslav Richters in der Scheune von Meslay an, aber die Kombination all dieser Elemente zum richtigen Zeitpunkt ist Frantz’ ureigenstes Verdienst.

Schon bald wurde das SHMF selbst ein „Modell“ für Festival-Neugründungen in den alten wie (seit 1990) in den neuen Bundesländern, so für das Rheingau Musik Festival, Ludwig Güttlers Erfolgsmischung „Sandstein und Musik“ oder die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem der Gründungsboom in den kulturund geschichtsträchtigen Ländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zeigte eine Tendenz zur Vermarktung lokaler „Größen“ oder regionaler Besonderheiten; zugleich dokumentierte er das Bestreben, mit Hilfe der neu gewonnenen Errungenschaften des Marketings auch auf dem Kultursektor marktwirtschaftliche Erfolge zu erzielen.

Der massive Anstieg von Festivalgründungen – fast möchte man von einer „Festivalitis“ sprechen – im vereinigten Deutschland nach der Wende (vgl. Abbildung 2) war höchst ungewöhnlich, wenn man die angespannte Situation in den Kassen der öffentlichen Hand bedenkt, die allseitigen Klagen über den Rückzug der Sponsoren aus der Kulturförderung hört und die immer wiederkehrenden Diskussionen um Orchesterfusionen und Theaterschließungen verfolgt – Entwicklungen, die sich bis in die Gegenwart fortsetzen. Was hat Kommunen, Gesellschaften, private Trägervereine und unbelehrbar optimistische „Einzeltäter“ dazu veranlasst, sich in den dicht gedrängten Festspielmarkt zu begeben? Die Antwort muss wohl lauten: Anders als nach 1945 kann eine solche Entscheidung nicht mehr als Zeichen des Überlebenswillens und der Neubesinnung auf geistige Kräfte verstanden werden, sondern ist viel eher Ausdruck klarer wirtschaftlicher Interessen. Das Schlagwort von der Kultur als weichem Standortfaktor einer Region und das Kalkül vom Wirtschaftsnutzen, der sich über die sogenannte Umwegrentabilität einstellt, haben sich offensichtlich des Festspielgedankens als Musterbeispiel unserer modernen Ereigniskultur zunehmend bemächtigt.

Seit der Jahrtausendwende deuten sich jedoch, zumindest für den deutschsprachigen Raum, erhebliche Verschiebungen im Festivalgefüge an. Von einigen Großveranstaltungen, vorwiegend in Nordrhein-Westfalen (Ruhrtriennale, Klangvokal Musikfestival Dortmund, Land.Schafft.Kultur – Biennale für Ostwestfalen-Lippe) abgesehen, waren es jetzt vorwiegend auf Alte oder zeitgenössische und neueste Musik spezialisierte, oft privater Initiative entspringende Kurzveranstaltungs-Serien, die sich als Nischenfestivals etablierten.

Das Ende der fetten Jahre

In jüngster Zeit stehen die Zeichen wieder auf Veränderung, und der Daumen weist nach unten. Gleich fünf deutsche Musikfestivals, alle erst im neuen Jahrhundert gegründet, haben inzwischen wieder aufgegeben. Schon 2010 hat die Kölner MusikTriennale nach drei Ausgaben ihr Leben ausgehaucht – sie wurde allerdings 2011 durch ein neues, nunmehr alljährliches Festival Acht Brücken – Musik für Köln ersetzt, das zwischenzeitlich auch selbst wieder durch eine angedrohte Streichung des städtischen Zuschusses in seinem Fortbestand gefährdet war. Ebenfalls 2010 hat die erst 2008 gegründete Audiodigitale in Dortmund mangels Besucherzuspruch die Segel gestrichen. Und auch das 2002 geöffnete „zeitfenster – Biennale Alter Musik“ in Berlin hat nach zwölf Jahren wieder dicht gemacht. Selbst Klassik-gesättigte Festivals wie die Hamburger Ostertöne, die 2006 erstmals erklungen waren, oder das ab 2004 veranstaltete Sommerfestival AlpenKLASSIK in Bad Reichenhall gibt es nicht mehr; diesem ist eine bescheidenere Festwoche AlpenKlassik gefolgt. Die Krise geht um, nicht nur in Deutschland. Die hochachtbare Salzburger Biennale für moderne Musik ist 2012 gerade noch einmal dem finanziellen Absturz entronnen, das Tomorrow-Festival auf dem Gelände des nie in Betrieb genommenen österreichischen Atomkraftwerks Zwentendorf musste Insolvenz anmelden. Und die schweizerische Presse vermeldet, dass auch das 1999 gegründete Uncool-Festival in Val Poschiavo, ebenfalls der zeitgenössischen Musik gewidmet, am Ende ist.

Neben den internen Erosionserscheinungen, denen sich die deutsche Festspiellandschaft (und nicht nur diese) ausgesetzt sieht, ist auch ihre verblassende Außendarstellung nicht mehr zu übersehen. Für viele Medien sind Festivals „the same procedure as every year“. Das Fernsehen überträgt höchstens die Eröffnungskonzerte der großen „Flaggschiffe“, die überregionale Presse berichtet allenfalls über ausgewählte Premieren, das Interesse der Kritik wie des Publikums gilt jedoch überwiegend dem einzelnen Ereignis, nicht dem kulturellen Phänomen.

Besorgniserregend ist auch der offensichtliche Bedeutungsverlust, den die deutschen Festivals in der internationalen Vernetzung erfahren haben. Der European Festivals Association (EFA), die 2017 auf ihr 65-jähriges Bestehen zurückblicken konnte, gehört gerade noch Berlin als einziges von 15 Gründungsmitgliedern an, und insgesamt nur fünf deutsche Festivals sind unter den rund 100 derzeitigen Mitgliedern. [5] Die europäische Aufgabe, Reichtum und Vielfalt des kulturellen Erbes zur Schau zu stellen, scheint von den Festspielen und Festivals in wenigen Jahrzehnten auf die von der EU initiierten und geförderten Kulturhauptstädte übergegangen zu sein.

Trendwende in Sicht?

Die Frage, wie es in dem sich rasant verändernden Markt von Freizeitangeboten weitergeht mit dem Kulturgut Festival, das zugleich ein ökonomisches Produkt ist – diese Frage ist heute noch schwieriger zu beantworten als je zuvor. Positive Fakten und negative Ereignisse halten sich die Waage, neben bedrohlichen und bestürzenden Entwicklungen gibt es immer wieder auch couragiertes Handeln mit erfreulichen Wirkungen. So ist eine ungewöhnlich große Zahl von Konzertsaalneubauten zu konstatieren, die nicht nur in Großstädten (Hamburg, Berlin, Bochum, Dresden) dem Musikleben neuen Glanz verleihen, sondern auch in der sogenannten Provinz (Erl 2012, Blaibach 2014, Künzelsau 2017) eine neue Qualität der kulturellen Grundversorgung schaffen. Erfreulich auch der Mut einzelner Musikenthusiasten, neue Festivals ins Leben zu rufen, und die Risikobereitschaft anderer, ihnen die nötigen Starthilfen zu gewähren. So imponiert das am 1. Mai 2017 in München gestartete Festival Stars & Rising Stars sowohl mit der risikoreichen Idee, „junge Spitzenkünstler gemeinsam mit Stars auf der Bühne und viele junge Zuhörer im Publikum“ zu vereinen, als auch mit dem Namedropping in Kuratorium wie Organisationskomitee.

Erstaunlich ist vor allem die Zahl der ausübenden Musiker*innen, die unter die Festivalgründer und -manager gegangen sind: Rudolf Buchbinder mit seinem Mega-Festival im niederösterreichischen Grafenegg; Tabea Zimmermann, die das festivalgesättigte Bonn seit 2015 mit einer Beethoven-Woche beglückt; Joshua Rifkin, der mit dem thüringischen Arnstadt eine Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs zur Festspielstadt gemacht hat; das Fauré Quartett, das die Insel Rügen mit einem „Festspielfrühling“ überzieht; Christoph Poppen, der sogar eine alte maurisch-römische Festung im tiefsten portugiesischen Alentejo zum Festspielort verzaubert – sie alle stehen auch für eine neue Idee von Festspiel und Festival. Sie bringen ihre eigene Kreativität und musikalische Kompetenz ein, sie suchen bewusst die Nische, die abseits des Mainstreams Erfolg verspricht, sie setzen auf intelligente Konzepte statt auf populäre Rezepte. Ist neuer Optimismus angesagt?

Der „Wirtschaftskörper“ Festival

In den Gemeindeordnungen steht der Begriff „selbstständiger Wirtschaftskörper“ für die privat-rechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit, die einer Gemeinde neben ihren hoheitlichen Rechten und Verpflichtungen zukommt. Er umfasst das Recht, Vermögen zu erwerben, zu besitzen und darüber zu verfügen, ebenso wie wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben. Eine Gemeinde handelt in diesen Fällen wie ein privates Unternehmen; bedeutsam ist allerdings die Pflicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu führen.

Auch Festspiele und Festivals besitzen – neben ihren immateriellen künstlerischen Werten, ihrer kulturellen Bedeutung, ihrer Tradition und ihrer Aura – konkretes, materielles Vermögen, sei es in Form von Veranstaltungsstätten, Ensembles oder medialen Verwertungsrechten. Damit ist von ihrer Leitung neben der künstlerischen Kompetenz auch die kaufmännische Verantwortung gefragt. Denn jegliche künstlerische Entscheidung hat ohne Frage unweigerlich auch eine wirtschaftliche Konsequenz – und umgekehrt.

Kunstereignis oder Wirtschaftsunternehmen?

Die Frage ist nicht mit einem Entweder-oder zu beantworten, sondern nur mit einem Sowohl-als-auch. Denn Festivals sind, einmal abgesehen von der Rolle, die sie mit ihren künstlerischen Leistungen im lokalen, regionalen, nationalen oder internationalen Kulturleben spielen, wesentlich auch Wirtschaftsbetriebe. Sie gehören wie Theater, Konzerthäuser und Museen zu den sogenannten Non-Profit-Unternehmen, bei denen der wirtschaftliche Erfolg – anders als bei einem Unternehmen der Erwerbswirtschaft – nicht an den Parametern Umsatz und Gewinn gemessen werden kann; hier liefert ausschließlich das Verhältnis von Betriebsaufwendungen und Betriebserträgen den Maßstab für ihre Selbstfinanzierungskraft.

So wird die Gewinn- und Verlustrechnung, nicht die Bilanz, Jahr für Jahr zum eigentlichen Prüfstein jeder Festspielintendanz. Damit unterliegt ihre Geschäftstätigkeit nicht nur der kaufmännischen Betrachtung, sondern auch, da in der Regel zuschussbedürftig, der Kontrolle durch die öffentliche Hand und, soweit von privatwirtschaftlicher Seite unterstützt, auch den Regeln der Marktwirtschaft. Diese erstrecken sich – speziell im Fall des Sponsoring, das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit ist – auch auf Kommunikationsleistungen und den erwarteten Imagegewinn; sie können sogar die Einflussnahme auf künstlerische Pläne und Konzepte nach sich ziehen.

Finanzierungsformen

Die Selbstverständlichkeit, mit der heute von Kultursponsoring gesprochen wird, ist in Wahrheit das Ergebnis einer Entwicklung, die vor rund 30 Jahren eingesetzt hat. Die Festival-Gründungen nach 1945 beruhten allesamt auf der Trägerschaft ehrgeiziger Kommunen und Länder, die sich im Zeichen des beginnenden Wirtschaftswunders ihr Festival als künstlerisches Aushängeschild „leisteten“. Erst Mitte der 1980er Jahre übernahmen auch europäische Wirtschaftsunternehmen die in den USA gängige Praxis, Kultureinrichtungen zu sponsern, und entdeckten rasch die Möglichkeit, ihr Sponsoring bevorzugt bei Festivals sowohl als Instrument der Selbstdarstellung als auch als Mittel der Steuerreduzierung einzusetzen. Inzwischen ist der Mix von öffentlicher Förderung und privatwirtschaftlichem Engagement allenthalben gängige Praxis. Die Kulturbetriebslehre verwendet dafür seit einiger Zeit den Begriff „Mehrdimensionale Kulturfinanzierung“.

In seinem Buch „Der exzellente Kulturbetrieb“ hat Armin Klein die unterschiedlichen Elemente der „Mehrdimensionalen Kulturfinanzierung“ anschaulich beschrieben. Er unterscheidet zwischen

- öffentlicher Kulturfinanzierung,

- Eigenfinanzierungsanteil 1 (Umsatzerlöse),

- neuen Erlösfeldern (Merchandising und Licensing),

- Eigenfinanzierungsanteil 2 (Einnahmen aus betriebsnahen Strukturen),

- Drittmittel 1 (öffentliche Drittmittel),

- Drittmittel 2 (private Drittmittel: Sponsoring, Stiftungen, Mäzenatentum, Spenden). [6]

Sehr viel stärker als ganzjährig spielende Musiktheater oder Orchester in öffentlicher Trägerschaft müssen gerade Festivals eine mehrdimensionale Finanzierung ihres künstlerischen Produkts gewährleisten. Die eigenen Umsatzerlöse aus Kartenverkauf und Nebeneinkünften (Anzeigenverkauf, Medienverwertung, Sponsoring, Merchandising und Licensing) übersteigen dabei meist die Zuschüsse der öffentlichen Hand (fälschlicherweise oft Subventionen genannt) bei Weitem. Auch spielen Einnahmen aus betriebsnahen Strukturen (Vermietung, Verpachtung) ebenso wie öffentliche Drittmittel (Bundes- oder Landeszuschüsse, Förderbeiträge der EU) in aller Regel bei Festivals nur eine untergeordnete Rolle. Überdies steht fest, dass die meisten Festivals bei dem Versuch, nennenswerte Erlöse aus dem Merchandising zu erwirtschaften, kläglich gescheitert sind.

Vereinfacht lässt sich die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit von Festspielen und Festivals daher auf drei Finanzierungsformen zurückführen:

- Eigenerlöse aus dem Kartenverkauf und der Medienverwertung,

- Zuschüsse der öffentlichen Hand,

- Zuwendungen von Sponsoren, Mäzenen, Fördervereinen o. ä.

Ausschließlich aus öffentlichen Mitteln finanzierte Festivals sind ebenso selten anzutreffen wie rein privat unterhaltene oder gar ausschließlich aus den selbst erwirtschafteten Einnahmen finanzierte. Zum ersten Typus gehören die Münchner Opernfestspiele und das von der Stadt Dortmund ausgerichtete Festival Klangvokal, zum zweiten das nahezu vollständig von Sponsoren getragene Rheingau Musik Festival. In der Praxis stellt die in unterschiedlichster Weise gehandhabte Kombination von öffentlicher und privater oder privatwirtschaftlicher Förderung die häufigste Finanzierungsform dar, die erstgenannte in Form von festgelegten Zuschüssen oder, wie bei den Salzburger Festspielen, garantierter Deckung der Mehrausgaben, die zweite in Form von Sponsoring oder, seltener, Spende. Dies wird auch von einer Festivalerhebung des Statistischen Landesamts Hessen bestätigt: Unter den „gemeinsamen Modellen“ war die Kombination aus privater und öffentlicher Trägerschaft an häufigsten zu finden. [7] Zunehmend wird für Festivals auch die Trägerschaft einer Stiftung gewählt; in diesem Fall kommt der jährliche Zinsertrag aus dem Stiftungsvermögen als Finanzierungselement hinzu.

Quantitative und qualitative Wirtschaftseffekte

Die bei der Betrachtung eines Festivals als Wirtschaftskörper ins Auge springenden ökonomischen Effekte setzen sich aus quantitativ messbaren und qualitativen Effekten zusammen. Die 2015 erschienene Studie „Musikwirtschaft in Deutschland“ rechnet dem Musiktourismus in Deutschland „Umsätze von mindestens fünf Milliarden Euro im Jahr“ zu, [8] beziffert jedoch die im Jahr 2014 für „Musikrezeption“ angefallenen Konsumaktivitäten im Bereich der „klassischen Musik“ (inklusive Oper und Musical) nur mit 1,2 Milliarden Euro; Tendenz fallend. Dabei ist der Finanzierungsanteil durch Sponsoren erheblich gewachsen: allein in den sechs Jahren von 2007 bis 2013 von 7,6 auf 16,5 Prozent. Im gleichen Zeitraum sanken die Zuschüsse von Bund, Ländern und Gemeinden von mehr als 51 Prozent auf nur noch 37 Prozent. [9] Fazit: Wo der öffentliche Partner schwächelt, ist die private Förderung umso mehr gefragt.

Zumindest erwähnt werden muss, dass man bei eingehenderer Betrachtung die quantitativen Wirtschaftseffekte je nach ihren Wirkungsinhalten nach Wertschöpfungs-, Einkommens-, Beschäftigungs- und fiskalischen Effekten unterscheidet. Nicht weniger wichtig, wenn auch weniger streng messbar als die quantifizierbaren Effekte sind die qualitativen Wirkungen, die als Verbesserung der Standortqualität, erhöhte positive Imagewirkung, verstärkter Identifizierungseffekt oder Steigerung der touristischen Attraktivität ermittelt und nachgewiesen worden sind. Welche stimulierende Wirkung auf das urbane Leben und das Selbstverständnis einer Stadtgesellschaft von einem festlichen Ereignis ausgehen kann, lässt sich an der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie im Jahr 2017, die als „Investition in die Zukunft der Stadt“ gefeiert wurde, gut ablesen.

Umwegrentabilität

Der Wirtschaftskörper Festival erlaubt auch eine andere Betrachtungsweise als die nach dem Inhalt der ökonomischen Effekte, nämlich die nach dem Grad ihrer Einflussnahme auf den wirtschaftlichen Erfolg. Dazu gehört auch der Nutzen, den touristische Einrichtungen und Fremdenverkehrsbetriebe aus dem bloßen Stattfinden solcher Veranstaltungen ziehen. Er wird mit dem Wort Umwegrentabilität bezeichnet. Übereinstimmend haben zahlreiche Untersuchungen nachgewiesen, dass Hotellerie, Gastronomie und Handel dank der Festspielgäste signifikant höhere Umsätze und Gewinne erwirtschaften.

Eine Erhebung zu diesem Thema, im Jahr 2009 vom Bonner Beethovenfest vorgelegt, [10] kommt zu dem Ergebnis, dass sich die quantifizierbaren direkten Rückflüsse zusammen mit den indirekten Gegenwerten für die Stadt Bonn auf mehr als 2,5 Millionen Euro summieren und damit den städtischen Zuschuss von rund 1,2 Millionen Euro in doppelter Höhe „zurückerstatten“. Im Resümee der Studie heißt es weiter: „Gemessen am städtischen Zuschuss ergibt sich für die Zuflüsse in der Region Bonn/Rhein-Sieg ein Multiplikator von 4,15; d. h. für 1 Euro an städtischem Zufluss fließen 4,15 Euro an die Unternehmen der Region.“ Darüber hinaus hätten sich durch zahlreiche Kooperationen des Festivals mit privatwirtschaftlichen Unternehmen und kulturellen Einrichtungen im Raum Bonn „wertvolle Netzwerkeffekte“ entwickelt, die „das Profil der Stadt Bonn als Kulturstandort nachhaltig schärfen und weitere Imageeffekte bewirken“. [11]

Auch die 2008 erstellte Studie zu den ökonomischen Effekten des Schleswig-Holstein Musik Festivals, Nachfolgerin der oben erwähnten Untersuchung von 1998 (vgl. Anmerkung 4), kommt zu dem gleichen Ergebnis: „Die direkten wirtschaftlichen Effekte des Schleswig-Holstein Musik Festivals betrugen 2008 demnach 6,67 Millionen Euro. Nicht berücksichtigt sind indirekte wirtschaftliche Effekte, insbesondere die Auswirkungen in den vorgelagerten Wirtschaftsbereichen wie z. B. der Gastronomie und dem Hotelwesen. Bei einem Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 1,7 Millionen Euro ergibt sich daraus eine wirtschaftliche Strahlkraft des SHMF für das Land Schleswig-Holstein mit dem Faktor 3,9. Mit anderen Worten: Jeder Euro staatlicher Förderung fließt fast vier Mal zurück in die Wirtschaft des Landes Schleswig-Holstein.“ [12] Ähnliches wurde im Jahr 2018 für das Festival Heidelberger Frühling konstatiert, dessen „wirtschaftliche Effekte“ auf Basis des Jahresabschlusses 2016 und einer Besucherumfrage untersucht und berechnet wurden. Im Ergebnis kommen die Autoren hier zu einem Rentabilitätsfaktor von 4,05. [13]

Ausblick

Festspiele, die guten alten, und Festivals, die besten neuen, sind unverzichtbar für den Weiterbestand unseres Zusammenlebens. Sie haben ihre Existenzberechtigung immer dann am eindringlichsten erwiesen, wenn die Zeitläufte Humanität und Kultur bedroht und die Kunst in den Hintergrund gerückt, sie gar ignoriert haben. Es waren die Festspiele und Festivals in Frankreich und Deutschland, Italien und England, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Basis für ein friedliches Nebeneinander der Nationen geschaffen haben. So können es auch in der heutigen Zeit wiederum die festlichen Spiele sein, die unsere bedrohte Existenz wenigstens mit dem Schein des Glücks, den Kunst erzeugen kann, erhellen. Wir brauchen Festspiele und Festivals nötiger denn je, und nur Kleingeisterei und Ignoranz können sich anmaßen, über die Notwendigkeit ihrer Alimentierung Zweifel zu äußern.

Auch darum ist vorsichtiger Optimismus angesagt: Das kommende Jahrzehnt hält mehrere wichtige Musikergedenktage und Festspieljubiläen bereit, sodass die öffentliche Hand wie auch der private Fördersektor, ob Sponsoring, Stiftungen oder Spender, sich großzügiger Anstrengungen zu finanzieller Unterstützung nicht werden entziehen können. Sicherlich werden wirtschaftliche und touristische Interessen, das Mantra vom „weichen Standortfaktor“ und die Aussicht auf prompt sich einstellende Umwegrentabilität den kulturellen Impuls und die künstlerische Ambition dieses Veranstaltungsmarathons überlagern – allein: Es kommt der Kunst und ihrer festlichen Feier zugute. Anfang und zugleich Höhepunkt werden die Feierlichkeiten zu Beethovens 250. Geburtstag sein, die von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag 2013 zur „nationalen Aufgabe“ erklärt worden sind. Die Stadt Bonn feiert ihren größten Sohn 2020 im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen des Beethoven-Hauses und des Beethovenfests. Darüber hinaus wurde eigens für die Planung der Feierlichkeiten als Tochtergesellschaft der Stiftung Beethoven-Haus die Beethoven Jubiläums Gesellschaft gegründet. Diese koordiniert und fördert neben eigenen Veranstaltungen die Aktivitäten rund um das Jubiläum und begleitet Projekte und Initiativen aus Bonn und der Region mit einem beachtlichen Budget aus Bundesmitteln.

Wenn Deutschland 2020 seinen Bonner Beethoven ehrt, feiert Österreich seine Salzburger Festspiele. Vor 100 Jahren, im Nachkriegselend 1920 gegründet, haben sie sich zu einer weltweit bekannten und gefragten „Marke“ entwickelt, auf deren Jubiläumspräsentation die kulturelle Welt mit Recht voll Spannung blickt. Auch die zeitgenössische Musik kommt zu ihrem großen Fest: Die Donaueschinger Musiktage, 1921 gegründet, werden 100 Jahre alt. Und 2026 feiert dann mit den Bayreuther Festspielen die Mutter aller Musikfestspiele ihren 150. Geburtstag. Man darf gespannt sein.

Fußnoten

Harald Kaufmann: Kanon des Festlichen, in: ders.: Fingerübungen. Musikgesellschaft und Wertungsforschung, Wien 1970, S. 107.

Wolfgang Ruf (Hrsg.): Riemann Musiklexikon, 13. Aufl., Mainz 2012, Bd. 2, S. 118 ff.

Harald Hassler (Hrsg.): Musik Lexikon, Stuttgart 2005, Bd. 2, S. 47

Vgl. Karin Peschel [u. a.]: Ökonomische Effekte des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Beiträge aus dem Institut für Regionalforschung der Universität Kiel, Nr. 25, Kiel 1998, S. 13.

Vgl. https://www.efa-aef.eu/en/members/ (Zugriff: 8. Juni 2018).

Vgl. Armin Klein: Der exzellente Kulturbetrieb, Wiesbaden 2008, S. 207 –247.

Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt: Musikfestivals und Musikfestspiele in Deutschland, Wiesbaden 2017, S. 11.

Bundesverband Musikindustrie [u. a.] (Hrsg.): Musikwirtschaft in Deutschland. Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung von Musikunternehmen unter Berücksichtigung aller Teilsektoren und Ausstrahlungseffekte, Berlin 2015, S. 72.

Angaben nach: Dorit Marschall [u. a.]: Wirtschaftsfaktor Kultur, in: Handelsblatt (Wochenendbeilage), Ausgabe 26., 27. u. 28. Juni 2015.

Lutz Engelsing, Marko Müller: Studie über die wirtschaftlichen Effekte des Beethovenfestes Bonn im Jahr 2009, hrsg. von DHPG, Bonn o. J. [2010].

Ebd., S. 36.

Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival (Hrsg.): Das Schleswig-Holstein Musik Festival – Zahlen und Fakten zur wirtschaftlichen Bedeutung, Lübeck 2009, S. 16.

Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM): Der wirtschaftliche Effekt des Heidelberger Frühlings. Resultate einer Umwegrentabilitätsstudie aus dem Jahr 2016, Heidelberg 2018. Online unter: https://www.g-i-m.com/_Resources/

Persistent/d2a3ce391d61cdadef9f3070efaa9e76a3c2958a/Umwegrentabilita%

CC%88t_HDF_FINAL.pdf (Zugriff: 8. Juni 2018).