MIZ: Viele Theaterbauten in Deutschland sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Die Kosten gehen in die Millionen. Sie haben sich als einer der Autoren der Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Frankfurter Bühnen sehr intensiv mit dem Thema befasst. Warum ist die Sanierung von Theaterbauten so teuer?

JUNKERS: Jeder Fall ist ein Einzelfall, aber es gibt natürlich gemeinsame Linien, sodass von außen immer schnell der Eindruck entsteht, die Sanierungen wären alle zu teuer und dauern zu lange.

Jedes Gebäude ist unter bestimmten Bedingungen gebaut worden. Direkt nach dem Krieg wurde relativ schlechte Bausubstanz verwendet, in den 60er Jahren dann etwas bessere, dann wurde es mal wieder schlechter, dann wieder besser. Wir müssen die Gebäude also ausloten: Wo kommen sie her, basieren sie auf Vorgängerbauten bzw. wurden sie in diese integriert oder haben sie diese transformiert? Das nennen wir die Geschichte eines Hauses. Für uns als Architekten ist es wahnsinnig wichtig, erst einmal in die Geschichte eines Hauses einzutauchen und eine Bestandsaufnahme zu machen, sodass Kostenermittlungen im frühen Stadium belastbar sind. Das setzt eine genaue Kenntnis der Situation voraus, damit man Bausubstanz, Haustechnik und Bühnentechnik gepaart mit modernen Anforderungen betrachten kann.

Die Häuser müssen heute einfach mehr können. Es sind spezifische Wünsche da, aber auch Anforderungszwänge. Wir wissen, dass wir in den Kostenermittlungen in den frühen Phasen große Spannen haben, und im Bestand sind die natürlich größer als beim Neubau. Wir versuchen, das immer zu berücksichtigen, und die Philosophie unseres Büros ist, stets reinen Wein einzuschenken. Dabei kommen dann oft Zahlen heraus, die man im Vorhinein nicht gerne hört, die sich später aber meistens doch als realistisch erweisen.

MIZ: Die Machbarkeitsstudie zu den Frankfurter Bühnen wurde im Sommer 2017 vorgestellt und veranschlagte für eine Sanierung oder einen Neubau Kosten in Höhe von über 800 Mio. Euro. Derzeit wird die Studie durch die „Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen“, die vom Magistrat der Stadt Frankfurt eingesetzt wurde, zusammen mit Ihrem Büro untersucht. Im Mai 2019 kam ein erster Zwischenbericht heraus, demzufolge eine Sanierung deutlich günstiger ausfallen könnte als bisher gedacht. Gibt es hier schon neue Ergebnisse?

JUNKERS: Nein, wir sind noch mitten im Prozess. Die Zahl, die veröffentlicht wurde, stammt nicht aus unserem Haus, sondern von unserem Auftraggeber. Es ist gut, dass man Zielmarken setzt, aber wir können die weder bestätigen noch dementieren.

Vielleicht kurz zur Geschichte des Projekts Doppelbühne Städtische Bühnen: Wir haben über drei Jahre eine umfangreiche Machbarkeitsstudie erstellt mit einem großen Anteil an Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse und Bewertung. Diese Studie stellt nicht das Haus dar, das heute dort steht, sondern umfasst ca. 20 Prozent mehr Volumen, das heißt Funktions- und Flächenzuwächse. Diese betreffen den technischen Bereich, aber auch Bereiche wie eine neue Werkbühne, einen Kindergarten, neue Probebühnen etc. Das sind natürlich Faktoren, die sich addieren.

Wir haben die Studie in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erstellt, der eine realistische Einschätzung von uns eingefordert hatte. Wir haben deshalb die Kostenermittlung angereichert und gefragt: Was kosten nicht nur die baulichen Maßnahmen, der enthaltene Abriss und Bauzwischenstände, die oft vergessen werden, sondern was kosten auch die Interimsmaßnahmen? Wie hoch sind Verlagerungs- und logistische Kosten? Außerdem haben wir Sicherheitszuschläge für die Bestandsbauteile angesetzt, weil es hier einfach Unwägbarkeiten gibt; die haben wir bei Neubauteilen geringer angesetzt. Zu allem haben wir dann noch einen prognostizierten Baupreisindex addiert, denn wenn wir über zehn Jahre bauen sollten – das sind ja alles nur Studien –, müssen wir erwartbare Preissteigerungen in einer zweistelligen Millionenhöhe zusätzlich berücksichtigen. Wenn man diese Kostenfaktoren allesamt jetzt schon ehrlich aufaddiert, kommt man zu diesen vorgenannten hohen Summen.

Die Zahlen aus der Machbarkeitsstudie von Ende 2017 haben die Kommune natürlich erst einmal richtig schockiert. Sie haben dann aber eine Diskussion in Gang gesetzt, die wir für sehr fruchtbar halten, und bei der sich die politische Landschaft sehr streitfähig, aber auch sehr zielorientiert zeigt.

Wir stellen in der aktuellen Studie die Frage nun anders: Wenn die große Summe nicht investiert werden soll oder kann, was kann das Haus dann bei einer bestimmten anderen Zielmarge leisten? Was kann es aufnehmen und was nicht und zu welchen Standards? Das Ergebnis wird ein anderes sein, aber wir kennen es noch nicht.

MIZ: Steht denn schon fest, ob es eine Sanierung oder einen Neubau gibt?

JUNKERS: Wir haben den Auftrag, eine Sanierung der Bühnen zu untersuchen – und eine Modernisierung, denn eine Sanierung allein geht nicht. Wie später die Entscheidung der Verantwortlichen ausfällt, ob man den Sanierungsplan oder ein anders Szenario verfolgt, was wiederum ein Neubau oder die Trennung der beiden Bühnen sein könnte, können wir nicht sagen.

MIZ: Während in Frankfurt noch geplant wird, ist man in Würzburg schon weiter. Hier verantwortet Ihr Büro die Sanierung und Erweiterung des Mainfranken Theaters. Saniert wird bei laufendem Betrieb. Welche Maßnahmen wurden dafür ergriffen?

JUNKERS: Das ist eine hochkomplexe Sache. Es war lange Wunsch und Wille der Stadt Würzburg, das Haus zu schließen, den Spielbetrieb in eine externe Interimsspielstätte auszulagern, in der Zeit Baufreiheit zu haben, dann rückzuziehen und an alter Stelle ein neues Haus zu eröffnen.

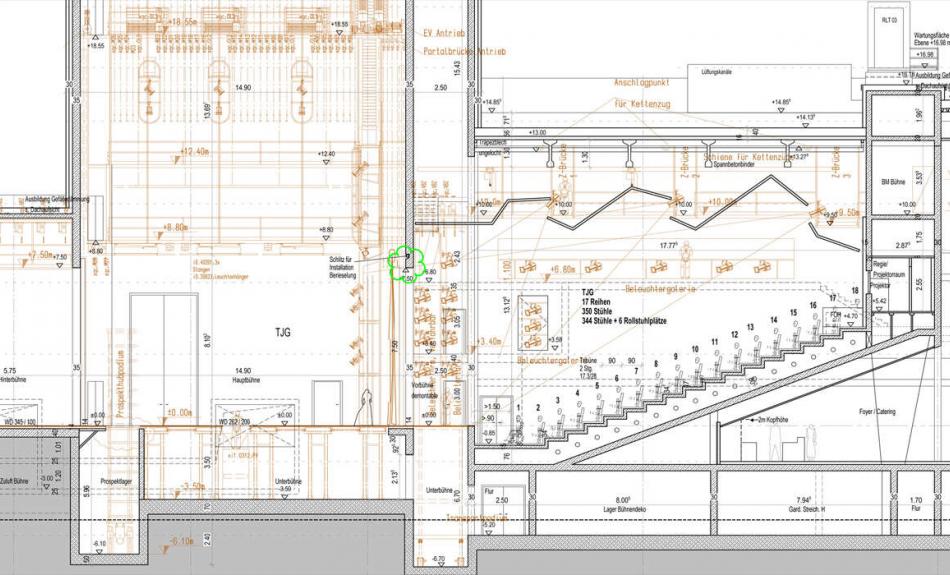

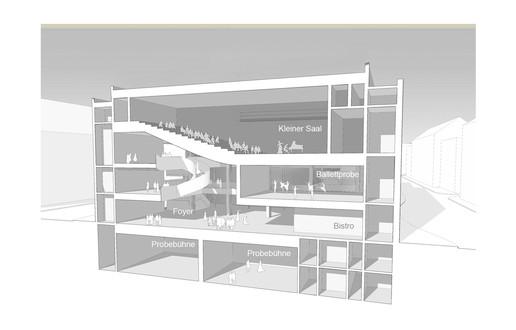

Dieser Plan wurde aus verschiedensten Gründen nicht weiterverfolgt. Wir stellen nun unter laufendem Betrieb am Standort vorn, kopfseitig zur Stadt hin, einen Neubau mit einer mittelgroßen Bühne hin. Während der Bauzeit läuft dahinter im alten 60er-Jahre-Bau der Spielbetrieb weiter. Wenn Ende nächsten Jahres der Kopfbau fertig ist, zieht das Theater dort ein, und hinten wird über zwei bis drei Jahre saniert.

Das bringt Einbußen für den Spielbetrieb wie auch für die Mitarbeiter mit sich. Dafür entfallen die hohen Kosten für eine externe Interimsspielstätte, und die Stadt investiert das Geld in den Standort. Sehr vernünftig, aber sehr anspruchsvoll; man muss wirklich die Termine für den Wechsel von einem Standort zum nächsten sehr genau planen. Das ist eine Situation, die wir normalerweise nicht haben. Wir sind alle sehr gespannt und hoffen, dass alles so klappt, wie es auf dem Papier geplant ist.

MIZ: Sie sagten anfangs, ein Haus müsse heute sehr viel mehr können. Welche baulichen Voraussetzungen müssen heute erfüllt sein, um die dramatischen Formen der Zukunft zeitgemäß auf die Bühne zu bringen zu können?

JUNKERS: Fast alle Bühnen, mit denen wir es zu tun haben, sind klassische Guckkastenbühnen. Das ist ein Format, das immer so ein bisschen konventionell wirkt, das sich aber über die letzten Jahrhunderte sehr bewährt hat.

Dennoch sind heute die Ansprüche andere, denn es gibt die Konkurrenz mit anderen Medien wie Film, Videosequenzen, Streamingdiensten. Heute muss das Theater technisch mehr leisten können.

Die darstellerische Fähigkeit des einzelnen Schauspielers verändert sich weniger – es wird immer gute und hervorragende Schauspieler geben. Aber: Quantensprünge hat es dabei gegeben, wie etwas performed wird, mit Lichttechnik, Tontechnik und Bühnenmaschinerie. Man merkt es allein, wenn man die Beleuchtung der 60er Jahre mit der heutigen LED-Technik vergleicht. Lichttechnisch lassen sich heute ganz andere Welten erzeugen und auch Raumtiefen manipulieren.

In der Tontechnik gibt es u.a. auch unter dem Stichwort Barrierefreiheit ganz neue Herausforderungen. Heute muss die Wahrnehmung des Bühnengeschehens für alle Leute hervorragend sein. Wir haben also sehr viel technisches Equipment, damit auch Leute, die schlechter hören können, daran teilhaben können.

Hinzu kommt, dass die Theater hinsichtlich ihres technischen Personals unter Druck stehen. Personal ist ein teurer Faktor. Alle Wege, alle mechanischen Bewegungen, alle Lagerflächen sind so zu planen, dass die Mitarbeiter optimal eingesetzt werden können.

Das sind alles Bereiche, die eine Menge Geld kosten, auf die aber jeder Intendant besteht. Hier arbeiten wir auch mit Bühnentechnikerbüros zusammen. Wenn Sie dann am Ende so ein Haus saniert haben, wird deutlich, was für ein Oldtimer das Haus davor gewesen ist.

MIZ: Wie passen die technischen Neuerungen in die Altbauten hinein?

JUNKERS: Das ist natürlich das Thema. Hier müssen Sie als erstes untersuchen, was ein Haus leisten kann und soll. Es gibt Häuser wie das Düsseldorfer Schauspielhaus, wo wir den Saal saniert haben, die stellen Ansprüche an ein Sprechtheater. Es gibt aber auch Klangräume, die konzertante Räume sind, wie unsere Oper in Erfurt. Mehrspartenhäuser, die Musicals, Schauspiel, Tanz und auch Opern aufführen, sind wiederum Räume, bei denen man fragen muss, auf welchem Klangspektrum sie sich bewegen sollen. Man kann kaum alles optimieren, sondern muss immer Prioritäten setzen. Dafür muss man ins Gespräch mit dem Intendanten, oft auch mit der Theaterleitung kommen und sehr genau zuhören, um herausfiltern, wo der Schwerpunkt des Hauses liegt. Dann kann man versuchen, die Bühne und die Säle darauf spezifisch und genau abzustimmen, ohne andere Aspekte ganz zu vernachlässigen.

Die bauliche Substanz der Häuser ist meist innerstädtischer Art. Theater wurden traditionell als Bausteine im städtischen Kontext erstellt. Als öffentliche Gebäude, als gesellschaftliche Fixpunkte neben Kirchen und Bahnhöfen bilden sie ein klassisches Element des vorletzten Jahrhunderts. Diese Häuser sind eingebunden in einen urbanen Kontext, und das Flächenproblem ist erheblich.

Daher ist es oft nicht möglich, alles aufzunehmen. Die Studie, die wir in Frankfurt gemacht haben, sah auch vor, dass das Haus nach oben wächst, das heißt, wir satteln auf, wir stapeln Häuser vertikal. Unser Theater in Gütersloh ist ebenfalls ein vertikales Theater geworden, weil die Grundstücke, die Anschlüsse, die Anlieferung, die Nachbarschaften, die Platzsituation es nicht anders zugelassen haben. Wenn man diesen Ausweg nach oben hat – manchmal gibt es auch einen Ausweg nach rechts oder links – hilft das schon sehr. Reicht das nicht, wird die Auslagerung von verschiedenen Funktionen untersucht. Das kann die Verwaltung, das können aber auch die Probebühnen oder die Werkstätten sein, allerdings kommen dann neue Wegeverbindungen und logistische Fragen dazu. Am Ende wird der Standort gestärkt, aber unter der Voraussetzung, dass das Theater dezentraler wird.

„Unser Ziel ist, dass eine öffentliche Hand für ihre Gesellschaft, für ihre Öffentlichkeit Räume schafft, die Aufenthalts- und Nutzqualität haben.“

MIZ: Wir haben viel davon gesprochen, was ein Theater im Inneren leisten muss. Wenn wir einmal das Theater im öffentlichen Raum betrachten – wie müssen sich die Häuser hier verändern? Früher erwachten Theater meist erst abends zum Leben. Heute sollen sie ganztägig ins städtische Leben eingebunden werden. Wie lässt sich dieser Anspruch architektonisch einlösen?

JUNKERS: Das ist ein großes Thema, das uns sehr beschäftigt. Wir haben vorhin über die Doppelbühne in Frankfurt gesprochen – da ist diese öffentliche Aneignung ein wichtiger Punkt. Sie ist aber bei Bestandsgebäuden in der Regel nur bedingt möglich, denn die Häuser sind vom Spiel- und Öffentlichkeitsbetrieb her relativ geschlossene Gebäude.

Bei Neubaumaßnahmen ist die Öffnung hingegen ein Gebot der Stunde. Deshalb lagern wir Funktionen hinein, sodass sich die öffentlichen Plätze ins Haus ziehen. Vielleicht integrieren wir eine Theaterakademie, vielleicht einen Jugendtreffpunkt, vielleicht eine Bibliothek; auch Wandelhallen können öffentliche Räume sein – so wie Coworking Spaces tagsüber. Das ist eine Frage der Organisation, der Durchlässigkeit, der Erreichbarkeit und der Schwellenminderung.

Heute würde niemand auf die Idee kommen, tagsüber in ein Theater zu gehen und sich dort mal zwei Stunden hinzusetzen, weil es draußen regnet. Wir möchten die Gebäude zu Hybriden machen, die verschiedene Funktionen haben, die Bewegung, Passagen haben, die nicht-kommerzielle Bausteine in der Stadt sind. Unser Ziel ist, dass eine öffentliche Hand für ihre Gesellschaft, für ihre Öffentlichkeit Räume schafft, die Aufenthalts- und Nutzqualität haben und die auch – und jetzt bin ich mal ein bisschen träumender Architekt – einen Stolz der Bürger hervorrufen.

Wir würden gerne mehr Gelegenheiten haben, an diesem Ziel zu arbeiten. Aber man kann diese neuen Ideen nur umsetzen, wenn es die Aufgabe auch eins zu eins gibt, und wenn das Ziel gemeinsam gefunden wird: von der Stadt, den Nutzern, dem Theater selbst, den Architekten und auch von einer beteiligten und engagierten Öffentlichkeit. Dann kann man da zu tollen Lösungen kommen.

MIZ: Dann ist ein Theater auch ein Impuls für eine Stadtentwicklung.

JUNKERS: Das war es immer. Unabhängig von der Öffnung sind Theater Bausteine in der Stadt, die städtebaulich unglaublich wichtig sind. Bei der Baumasse, die wir heute haben, kann die öffentliche Hand innerstädtisch nur noch wenige Bausteine setzen. Für Theaterneubauten bedeutet das, dass es eine Verpflichtung gibt, eine städtebauliche Optimierung oder Arrondierung zu schaffen. Es ist Geld, das sekundär Effekte erzeugen muss – nur fürs Theater sind die Summen, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben, zu hoch.

MIZ: Ein Beispiel, wo dies gelungen ist, ist sicherlich Dresden, wo Sie die Staatsoperette in einem alten Industriekomplex gebaut haben. Was war da die besondere Herausforderung – auch in Hinblick auf die Stadtentwicklung?

JUNKERS: Das ist ein ganz tolles Projekt gewesen – das hat uns wirklich Freude gemacht.

Gemeinhin wird Dresden als eine barocke Stadt angesehen, die ein gewisses Flair hat. Dass Dresden auch immer eine hochindustrialisierte Stadt war, ist vielen gar nicht so bekannt. Das Gelände, auf dem wir den Theaterneubau unter Einbeziehung von denkmalgeschützter Altsubstanz realisiert haben, ist ein altes Kraftwerksgelände, nur 800 Meter vom Zwinger entfernt. Es ist ein Gelände, zu dem kaum ein Außenstehender hingeht und das ein bisschen weg ist vom barocken Charme und diesen kleinen, schönen Gassen, die wiederaufgebaut wurden.

Das Gelände lag relativ brach; es gab Altsubstanz, die aber konvertiert werden musste. Hier wurden nun die Spielstätten von zwei Theatern an einem Standort zusammengefasst. Neben der Staatsoperette ist dies das theater junge generation mit Hauptbühne, Studiobühne, Puppenbühne und einer kleinen Theaterakademie.

Dass man dies als Motor, als ersten Baustein, als Fundament für die Entwicklung des ganzen Geländes gesehen hat – das ist ein sehr großes, sehr wagemutiges Projekt der Stadt Dresden gewesen. Der Theaterneubau ist dabei der Nukleus, der weitere Nutzung nach sich zieht.

Der Standort heißt Kraftwerk Mitte – dort war früher ein Kraftwerk und ist heute ein Kulturkraftwerk. Da ist Power, da kommen Menschen hin, das ist eine neue Adresse geworden. Man merkt das auch an der Umgebung, es wird Wohnraum gebaut, es entstehen neue Geschäfte, es vibriert dort. Das ist eines der positiven Beispiele, wo Kulturbauten Auswirkungen haben und nicht in einen elitären Dornröschenschlaf fallen.

MIZ: Neben der Staatsoperette Dresden hat Ihr Büro auch in Gütersloh und Erfurt Theaterneubauten erstellt, in denen u. a. Musiktheater gespielt wird. Gestalterisch hatten Sie hier sicher weit mehr freie Hand als in Dresden oder bei Sanierungsprojekten. Was zeichnet ein gutes Musiktheater heute aus? Worauf legen Sie als Architekten besonderen Wert?

JUNKERS: Der größte Wert liegt auf der künstlerischen Brillanz, welche ein Haus bieten kann. Ein guter Schauspieler, ein guter Musiker braucht ein gutes Haus. Wir wollen das, was wir an Rahmen schaffen sollen, optimieren. Natürlich auch für das Publikum. Wenn Sie in einem Saal auf einem gut gepolsterten Sitz sitzen und die Akustik ist schlecht – da haben Sie nichts von. Da ist egal, wie elegant das Foyer vorne ist und ob die Fassade schön ist. Die Leute gehen hin, damit sie hohe Qualität bekommen.

Heutzutage ist es auch im Städteranking und im Städtemarketing sehr wichtig, dass Städte Qualität bieten können. Dafür sind in erster Linie die Intendanten und die künstlerisch Verantwortlichen da, aber die Häuser müssen auch optimiert sein.

Das Opernhaus in Erfurt war natürlich auch ein politisches Signal. Erfurt ist eine sehr bürgerliche, sehr stolze Stadt, und der Bau dieses Opernhauses ein Jahrzehnt nach dem Mauerfall war auch ein Mittel, um zu zeigen, wir machen nicht nur Fabriken zu, wir bauen nicht nur Arbeitsämter, sondern wir investieren auch in Kultur. Das ist ein großer Kraftakt der Stadt und des Landes Thüringen gewesen und war auch gesellschaftlich nicht unumstritten. Aber es wurde ein voller Erfolg und hat der Stadt sehr gut getan.

In Gütersloh war die Frage ganz anders. Gütersloh ist eine mittelgroße Stadt mit einer hochwertigen Industrie, die aber nicht das Potenzial hat, um ein Mehrspartentheater auf Dauer mit einem Repertoireprogramm zu bespielen. Dort hat man sich ein Gastspieltheater gewünscht. Das heißt, dieses Haus kann alles, aber es gibt kein festes Ensemble. Bei den Vorstellungen bringen die Gastspielensembles ihr eigenes Equipment mit und danach gibt es einen Wechsel. Das Haus ist dadurch ganz anders konzipiert, es gibt viel weniger rückwärtige Bereiche, weniger Anlieferungsbereiche, es ist ein ganz schlankes Haus, wo der Anteil dessen, was primäre Theaterspielfunktion ist, wesentlich höher ist als anderswo. Dafür ist dann der gesellschaftliche Rahmen in einem vertikalen ganz weiß gehaltenen Foyer so grandios, dass dieses Haus schafft, was wir immer suchen: Auch offen sein zu können für andere Veranstaltungen.

Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Konzeptionen, aber beiden ist gemeinsam: Die künstlerische Qualität muss auf gleichem hohen Niveau möglich sein.

MIZ: Abschließend die Frage: Neubau oder Sanierung? Präferenzen sind hier wohl kaum möglich?

JUNKERS: Nein – zur Semperoper wird wohl keiner sagen, ich mache stattdessen lieber einen Neubau. Und in Ingolstadt das Theater von Hämer aus den 60er Jahren, der Sichtbetonbau – da geht einem das Herz auf. Die Frage ist stattdessen: Ist dort etwas vorhanden, an das man anknüpfen kann? Architektur für uns ist immer Fortsetzung einer Tradition. Wir bauen gerne im Kontext, im Kontext einer Stadt, im Kontext einer kulturellen Linie, es kann aber auch im Kontext der Bausubstanz sein, das heißt eines alten Hauses.

Es kommt natürlich auch manchmal vor, dass ein Bestandshaus einfach nicht mehr die Substanz oder den bautechnischen Wert hat. Dann kann es sein, dass ein Neubau das Richtige ist, man darf auch alten Häusern keine Gewalt antun. Dann ist es manchmal besser, Abstand zu nehmen und für den Bestand eine neue Nutzung zu suchen und einen Neubau für die ursprünglich gesuchte Sache zu errichten.

Das ist sehr spezifisch. Sie sehen das gerade in Stuttgart. Dort ist die Sanierung der Staatsoper sehr stark in der Diskussion. Was darf man dieser Littmann-Oper antun oder nicht, wie viele Eingriffe sind erforderlich, um dieses Haus zu ertüchtigen? Die einen sagen, die Oper soll unter allen Umständen an diesem historischen Ort verbleiben, die anderen möchten eine neue Oper anderswo und eine neue Funktion für das alte Gebäude.

Ganz am Anfang haben wir gesagt, das kostet auch immer viel Geld. Dieses viele Geld muss man für gute Aufgaben ausgeben und sehr gewissenhaft Entscheidungen treffen. In erster Linie sind es gesellschaftliche Fragen, die in einem kulturell-politischen Raum diskutiert werden. Wir von PFP stellen uns dann den damit verbundenen Aufgaben beratend wie planend sehr, sehr gerne.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview fand am 4. September 2019 statt. Die Fragen stellte Karin Stoverock.