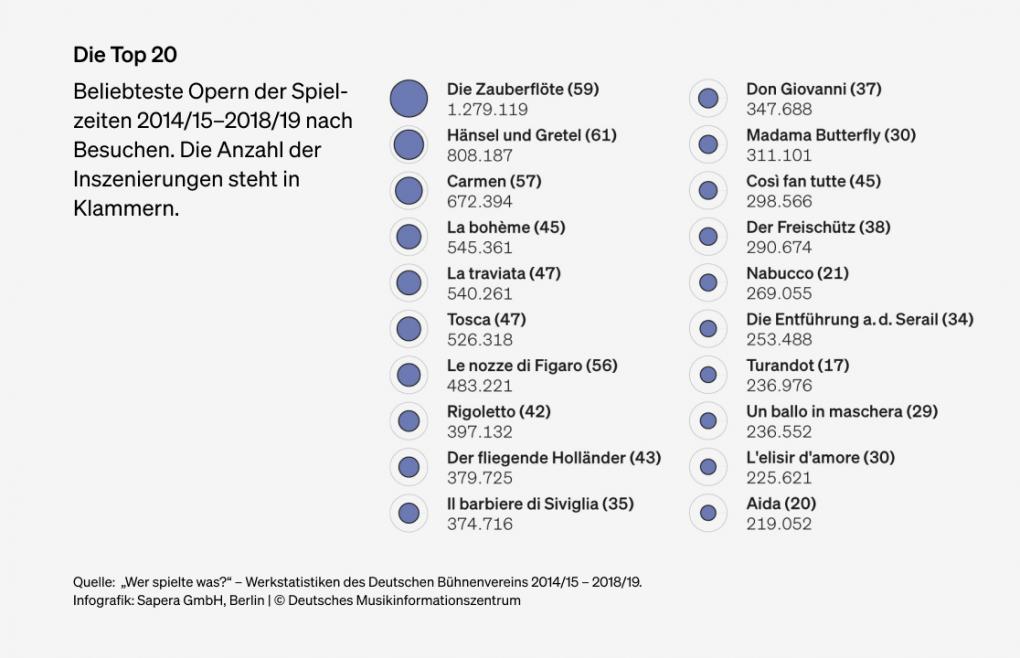

Von außen betrachtet, scheint das Bild der an deutschen Opernhäusern gespielten Werke übersichtlich. Egal, welchen Parameter man als Bezugsgröße heranzieht: Aufführungszahlen, Inszenierungszahlen oder Besuchszahlen – mit schöner Regelmäßigkeit steht Mozarts „Zauberflöte“ an der Spitze der alljährlich erscheinenden Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins „Wer spielte was?“, es folgen „Hänsel und Gretel“, „Carmen“, „La traviata“, „Tosca“, „Le nozze di Figaro“ und andere wohlbekannte Opern. So bietet die Auswertung des miz zu den Top 20 der fünf Spielzeiten 2014/15 bis 2018/19 auch wenig Überraschendes. Unangefochten behauptet „Die Zauberflöte“ mit über 1,2 Millionen Besuchen und 59 Inszenierungen den ersten Platz.

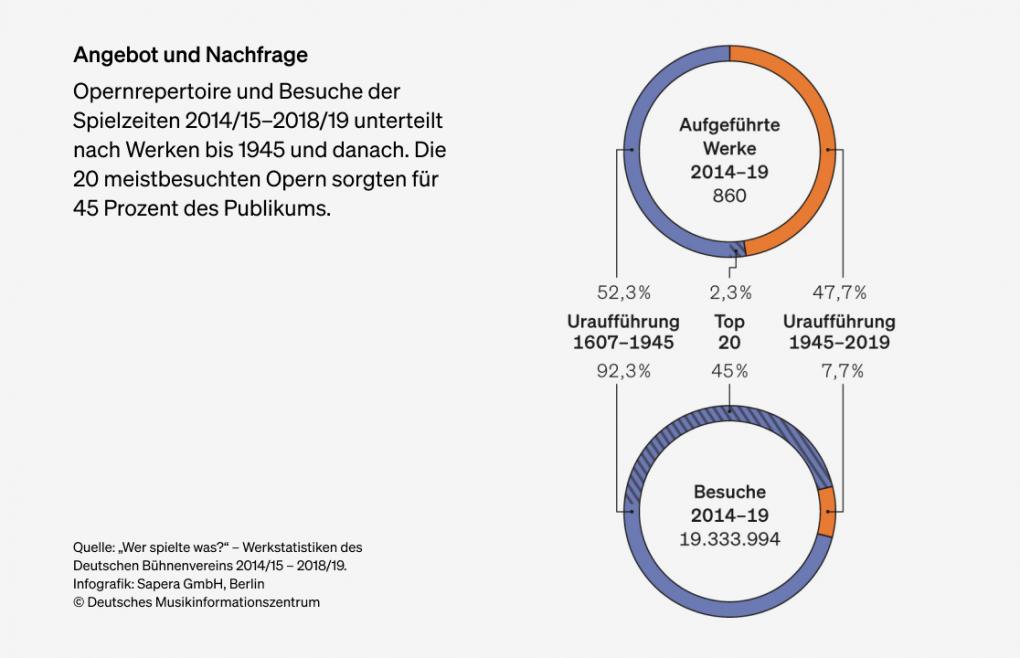

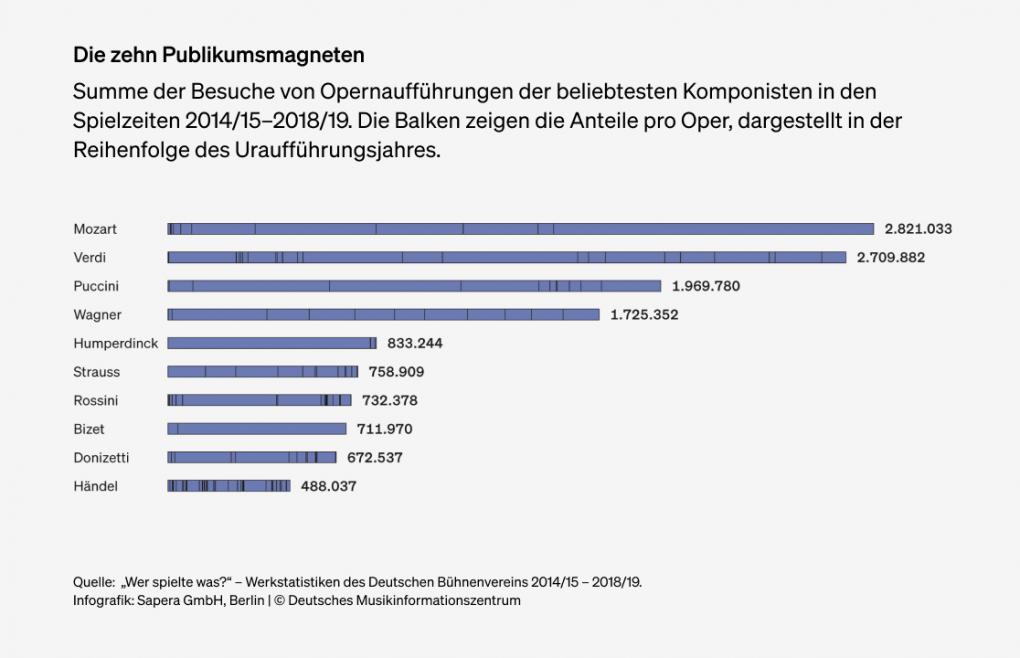

Seit Jahrzehnten spielen in der Gruppe der 20 meistbesuchten Werke immer dieselben Spitzenreiter ein bisschen „Bäumchen wechsle dich“ und sorgen dabei für einen Großteil des Publikums. In den hier untersuchten fünf Spielzeiten 2014/15 bis 2018/19 vereinigten die 20 Spitzenwerke 8,7 Millionen Besuche auf sich, das sind 45 Prozent der gesamten Opernbesuche. Und diese 20 Spitzenreiter stehen dann auch für den historischen Schwerpunkt des Opernrepertoires insgesamt: Es ist die zweite Hälfte des 18. bis zum Ende des „langen“ 19. Jahrhunderts.

Stimmt es also, was einige Kritiker den deutschen Opernhäusern vorwerfen: Sie spielten immer dasselbe? Das könnte nur sagen, wer am konkreten Reichtum des Bühnenlebens in Deutschland keinerlei Interesse hat. Dieser Reichtum nämlich konkretisiert sich nicht in statistischen Betrachtungen über die gespielten Werke, sondern auf der Bühne. Allein die Namen einiger Regisseur*innen der 59 in den fünf Spielzeiten gespielten „Zauberflöten“-Inszenierungen lassen ahnen, wie variantenreich schon bei nur diesem einen Werk die ästhetische Bandbreite ist: Siegfried Böhmke (Münchner Marionettentheater), Achim Freyer (Semperoper Dresden), Axel Köhler (Staatsoperette Dresden), Barrie Kosky (Komische Oper Berlin), Jürgen Rose (Theater Bonn), Jette Steckel (Hamburgische Staatsoper), Ezio Toffolutti (Aalto Oper Essen) usw. Hier zu behaupten, es werde „immer dasselbe“ gespielt, geht an der Sache des Theaters vorbei. Denn die Inszenierung hat das Potenzial, ein Werk buchstäblich zu „vergegenwärtigen“. Was werkseitig wie die Wiederkehr des Gleichen aussieht, kann inszenierungsseitig als lebendige, innovative Gegenwart erscheinen.

Wiederentdeckungen und Uraufführungen

Aber auch werkseitig ist das Repertoire reicher, als es das Spitzenfeld ahnen lässt. Den 20 meistbesuchten nämlich folgen weitere 843 verschiedene Opernwerke, auf die sich 10,6 Millionen der insgesamt knapp 19,3 Millionen Besuche verteilen, die die Oper von 2014/15 bis 2018/19 hatte. Diese Werk-Vielfalt ist weltweit singulär und prägt den Ruf Deutschlands als Theaternation par excellence. Sie impliziert übrigens auch eine Vielzahl von Aufgaben und Arbeitsplätzen, die im internationalen Vergleich offenbar so attraktiv sind, dass sie eine große Schar von Künstler*innen nach Deutschland locken – ein starkes Indiz dafür, dass Deutschlands Opernszene nicht nur statistisch, sondern auch künstlerisch als führend in der Welt wahrgenommen wird.

Im Segment dieser 843 Werke jenseits der 20 meistgespielten wären auch jene Verschiebungsbewegungen bestimmter Werkgruppen statistisch nachzuweisen, die es bei aller Konstanz dennoch gab und immer wieder gibt: beispielsweise die Neuentdeckung jener Komponist*innen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die von den Nazis historisch ausradiert oder physisch ermordet worden waren, ausgehend vom „Bielefelder Opernwunder“ unter den Intendanz von Heiner Bruns und seinen Opern-Oberspielleiter John Dew ab 1982; oder die Wiederentdeckung der Barockoper, stimuliert durch die „Brit-Pop“-Händel-Aufführungen an der Bayerischen Staatsoper in der Intendanz von Sir Peter Jonas ab 1993.

Und noch etwas ist bemerkenswert: 410 der zwischen 2014/15 und 2018/19 gespielten 863 Werke sind zeitgenössische Werke (Uraufführung 1945 oder später). Und: 524 Werke wurden in den vergangenen fünf Jahren nur in einer einzigen Saison gespielt. Statt von der Wiederkehr des Gleichen könnte man da fast von Verschwendung sprechen, denn es liegt in der Natur der performativen Künste, dass ein Werk die Erprobung auf der Bühne braucht. Schlichter formuliert: Neue oder wiedererweckte alte Werke werden zu wenig nachgespielt, um sich wirklich zu bewähren. So erschwert der Wunsch nach Neuem, der nicht zuletzt auch dem Bedürfnis nach öffentlicher Aufmerksamkeit geschuldet sein dürfte, eine Erweiterung des Kernrepertoires und macht viele Uraufführungen und Wiederentdeckungen zu Eintagsfliegen, die in der öffentlichen Wahrnehmung kein Gegengewicht zu den vielgespielten Spitzenwerken bekommen können.

Oper, Operette, Musical

Wenn hier von „Oper“ die Rede ist, dann ist die Gattung gemeint, nicht die Institution oder Sparte. Dieses Genre bildet aber nur einen Teil des Musiktheaters, zu dem auch Musical und Operette gehören. 2014/15 bis 2018/19 vereinigte die Oper durchschnittlich 58 Prozent der Musiktheater-Besuche auf sich (Musical: 33 Prozent, Operette: 9 Prozent). Sowohl Operette wie auch Musical sind im Vergleich zur Oper stärker unterhaltungsorientiert und entwickeln sich deshalb nach anderen Kriterien, wobei das Musical eher zeitgenössisch dominiert ist (98 Prozent der Werke sind zeitgenössisch, gegenüber 48 Prozent in der Oper), die Operette eher nostalgisch (19 Prozent zeitgenössisch). Gleichwohl gab es auch in diesen Genres Versuche zur experimentellen Weiterentwicklung, aktuell zum Beispiel Barrie Koskys Operetten-Synthese aus politischer Haltung und überbordender Show an der Komischen Oper Berlin oder ab 1990 Robert Wilsons mit „Black Rider“ beginnende Serie von Musical-Inszenierungen zu zeitgenössischen Pop-Kompositionen am Hamburger Thalia Theater.

Historisch gewachsene Musiktheaterlandschaft

Warum aber unterscheidet sich die Opernwelt in Deutschland so stark von den meisten anderen Ländern? Der Ursprung dieses Reichtums ist ausgerechnet jene Zersplitterung, die Deutschland als Erbe des Dreißigjährigen Kriegs davongetragen hatte. Deutschland blieb bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein Flickenteppich aus größeren und kleineren Fürstentümern, deren Herrscher oftmals eigene Hoftheater unterhielten. Viele der heutigen Staats-, Stadt- oder Landestheater, gerade auch in kleineren Städten (Dessau, Detmold, Münster, Schwerin, Weimar u. a.), leiten sich aus dieser Tradition her. Hinzu kommt, dass spätestens ab Mitte des 18. Jahrhunderts ein aufstrebendes Bürgertum eigene Theater errichtete – teils aus Gründen der Repräsentation und der Unterhaltung, zunehmend aber auch, weil die Bürger das Theater als Medium ihrer aufklärerischen Ideale entdeckt hatten. Infolge der Industrialisierung entstand dann im 19. Jahrhundert eine wohlhabende bürgerliche Klasse, die ein hohes Bedürfnis nach kulturellen Veranstaltungen und nicht zuletzt auch Orten der öffentlichen Repräsentation hatte. So stieg die Zahl der Theater bis in die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg kontinuierlich an. Die meisten der heute tätigen Stadttheater gehen auf Gründungen aus dieser Zeit zurück (Bremerhaven, Frankfurt, Plauen, Wuppertal u. a.).

Diese Verbindung von kultureller Selbstvergewisserung und Repräsentation bildet bis heute die Basis einer öffentlichen Förderung, die sich ausdrücklich von wirtschaftlicher Subvention abgrenzt. Und diese Förderung wiederum garantiert, dass in Deutschland 83 Opernhäuser bzw. Mehrspartentheater mit der Sparte Musiktheater in öffentlicher Trägerschaft existieren. Oder müsste man seit März 2020 sagen: bis gestern? Einerseits haben Bund, Länder und Kommunen in der Coronakrise noch einmal enorme finanzielle Anstrengungen auf sich genommen, um auch die Bühnen vor einem großflächigen Zusammenbruch zu bewahren. Andererseits hat die Pandemie das Repertoire bereits massiv verändert, denn die Hygiene-Regeln haben neue Veranstaltungsformate erzwungen und tief in die ästhetischen Spielregeln eingegriffen. Zudem ist völlig offen, wie die Theater die Corona-Spätfolgen überstehen: Wieviel Geld wird für die Theaterförderung noch zur Verfügung stehen, wenn es tatsächlich zur befürchteten Rezession kommt? In Bezug auf die Corona-Krise bildet die hier dokumentierte Theater- und Repertoirevielfalt einen Status quo ante, von dem niemand weiß, ob er nach dem ohnehin ungewissen Ende der Epidemie wiederhergestellt werden kann. Anders gesagt: Die Übersicht zum Repertoire der fünf Spielzeiten 2014/15 bis 2018/19 dokumentiert einen hochgradig gefährdeten Reichtum.